Interview mit Prof. Leo Lorenz

Bei der PCIM rücken Batterien in den Fokus

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

»Dynamic RDS(on)« bleibt ein Problem

D&E: Gibt es Neues bei Galliumnitrid?

Lorenz: Im Moment gibt es kommerziell verfügbar eigentlich nur die laterale HEMT-Struktur. Eine Herausforderung besteht darin, den Einschaltwiderstand konstant zu halten. In der Fachliteratur heißt dieser Effekt »Dynamic RDS(on)«. Dabei werden Elektronen aus dem zweidimensionalen Elektronengas von sogenannten Traps weggefangen, sodass sie nicht mehr für den Stromtransport zur Verfügung stehen. Die Frage dabei ist, ob das mittlerweile gelöst ist.

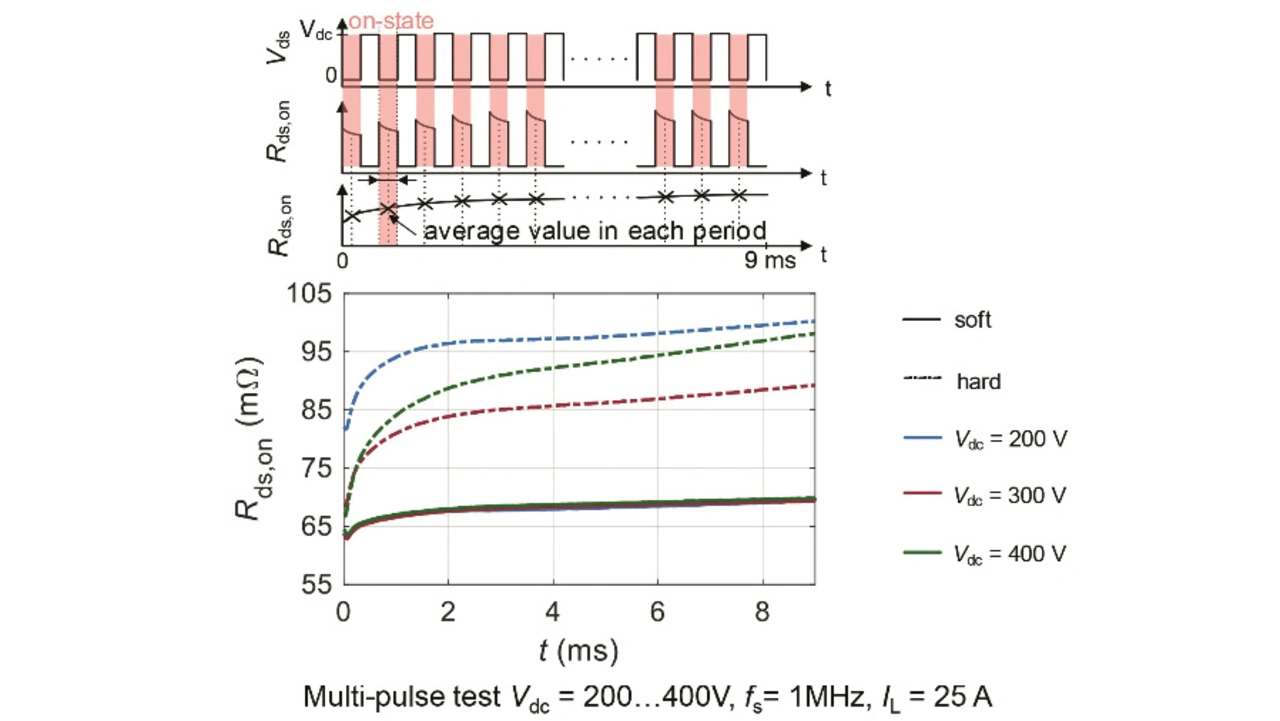

Um dem auf den Grund zu gehen, hat Professor Dieckerhoff von der TU Berlin den Einschaltwiderstand exemplarisch bei einem GaN-Transistor von Panasonic nachgemessen. Dabei unterschied sie zwei Fälle: hartes Schalten, wenn Strom und Spannung nicht Null sind, und weiches Schalten, wenn Strom und Spannung also Null sind. Dabei ergab sich, dass bei weichem Schalten der Einschaltwiderstand konstant bleibt. Bei hartem Schalten jedoch stieg der Einschaltwiderstand deutlich an – und das auch noch abhängig von der Höhe der Drain-Source-Spannung (siehe Bild 4, Anm. d. Red.).

D&E: Dabei behaupten doch die Hersteller, diesen Effekt im Griff zu haben!

Lorenz: Manchmal wird bei Vorträgen tatsächlich aufgezeigt, dass diese Probleme gelöst seien. Diskutiert man aber in der Tiefe, dann ist das nur unter ganz speziellen Randbedingungen der Fall, aber noch nicht im breiten Einsatzspektrum. Dieser Punkt ist aber gerade bei der PCIM von besonderer Bedeutung, da hier Anwendungsspezialisten zusammensitzen. Nicht umsonst hat das JEDEC-Komitee JC-70 vor etwa einem Jahr eine Richtlinie herausgegeben, wie der dynamische Einschaltwiderstand einheitlich zu messen sei (siehe [3]; Anm. d. Red.).

D&E: Gibt es noch andere interessante Entwicklungen bei GaN?

Lorenz: Eine interessante Anwendung ist der DC-Circuit-Breaker im Automobil. Dabei muss das Bauteil einen Gleichstrom von 300 Ampere sicher unterbrechen. Das ist mit Galliumnitrid machbar, und zwar in einer Back-to-Back-Anordnung mit gemeinsamem Drain. Durch die laterale Struktur bei GaN ist das sehr einfach zu realisieren. Allerdings ist das Bauteil sehr empfindlich gegenüber Überspannungen. Und durch das schnelle Schalten der Transistoren muss auch der Überspannungsschutz extrem schnell greifen. Das ist noch ein ungelöster Punkt.

D&E: Im letzten Jahr sagten Sie, die nächste Dekade gehöre der Aufbau- und Verbindungstechnik (siehe [4]; Anm. d. Red.). Was können wir da auf der PCIM erwarten?

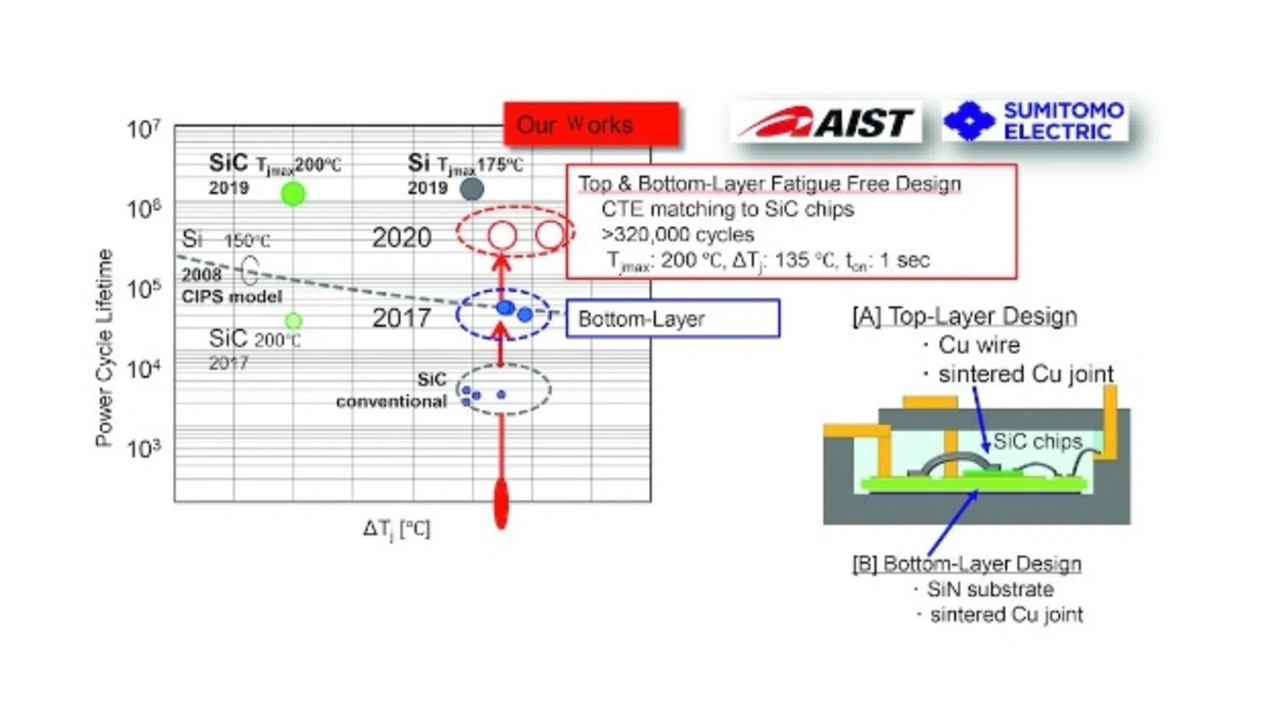

Lorenz: Was bei Siliziumkarbid hinsichtlich Lastwechselfähigkeit herauszuholen ist, werden uns die Forscher des japanischen AIST auf der Konferenz aufzeigen. Im ersten Schritt nutzten sie eine entsprechend fortschrittliche Systemlötung und einen gedünnten Chip mit unter hundert Mikrometern. Dadurch erreichen sie das Niveau heutiger IGBT-Module. In einem zweiten Schritt verbesserten sie die Anbindung der Oberseite des Chips, sodass sie im Endresultat die SiC-Module über 320.000 Lastzyklen bewältigen konnten (siehe Bild 5; Anm. d. Red.).

D&E: Herr Professor Lorenz, herzlichen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Ralf Higgelke.

REFERENZEN

[1] Amanor-Boadu, J. M., et al., The Impact of Pulse Charging Parameters on the Life Cycle of Lithium-Ion Polymer Batteries, Energies 11.8 (2018): 2162

[2] Ralf Higgelke, ECPE-Workshop: Leistungsmodule der Zukunft, DESIGN&ELEKTRONIK 13/2019 55ff.

[3] Ralf Higgelke, Wide-Bandgap-Halbleiter: Wie JC-70 an Standards für GaN und SiC arbeitet, Elektroniknet

[4] Ralf Higgelke: Interview Prof. Leo Lorenz: Dekade der Aufbau- und Verbindungstechnik eingeläutet, DESIGN&ELEKTRONIK 04/2019 50ff.

- Bei der PCIM rücken Batterien in den Fokus

- Ab wann rechnet sich Siliziumkarbid?

- »Dynamic RDS(on)« bleibt ein Problem