Einflussfaktoren kennen und simulieren

LED-Module thermisch auslegen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wärmeübertrag durch Konvektion und Strahlung

2. Konvektion

Konvektion ist die Übertragung von Wärme mithilfe der Bewegung von Flüssigkeiten und Gasen. Dabei gilt das Newtonsche Gesetz (Formel 2).

Der Wärmetransfer geschieht in diesem Fall über die Oberfläche des fließenden Mediums, das den Festkörper umgibt. Dabei wird grundsätzlich zwischen zwei Arten unterschieden: Die freie oder natürliche Konvektion basiert lediglich auf temperaturabhängigen Dichtegradienten des Fluids, die durch dessen Auftriebskräfte hervorgerufen werden. Im Gegensatz dazu wird die Wärmeübertragung bei der sogenannten erzwungenen Konvektion durch äußere Kräfte, zum Beispiel einen Lüfter, getrieben.

Die Menge an abgeleiteter bzw. transportierter Wärme ist abhängig von der Temperaturdifferenz, dem Bereich der Grenzschicht sowie weiteren Parametern in diesem Zusammenhang. Dazu gehören die Position – horizontal oder vertikal – und die Geometrie der Grenzschichten, die Art des Konvek-tionsflusses – frei oder forciert – sowie, nicht zuletzt, der Beschaffenheit und Fließgeschwindigkeit des Fluids. Sie werden als Wärmeübertragungskoeffizient zusammengefasst. In der Praxis wird diese Größe experimentell mithilfe von Modell-Tests ermittelt, deren Resultate dann auch auf andere konvektive Wärmeübertragungs-bedingungen angewendet werden können.

q ist die per Konvektion übertragene Wärme in Watt, h der Wärmeübertragungskoeffizient (W/(m2∙K)) und A die Oberfläche des zu kühlenden Körpers in Quadratmetern. ΔT ist der zwischen der Oberflächentemperatur und der Umgebungsluft in der Regel vorhandene Temperaturunterschied (°C oder K).

Das Newtonsche Gesetz der Kühlung besagt: das Ausmaß des Wärmeverlustes verhält sich proportional zu dem Temperaturunterschied zwischen dem Körper und dessen Umgebung. Außerdem ist der Wärmeverlust proportional zur Oberfläche der Komponente.

Bei LED-Anwendungen werden häufig Kühlkörper unterschiedlicher Form und Größe eingesetzt, die fest mit der Rückseite einer Komponente verbunden sind, und so deren Oberfläche erheblich vergrößern. Die Kontaktflächen müssen dafür möglichst perfekt anliegen, um die Effizienz der Wärmeabgabe zu erhöhen. Das ist eine Herausforderung, denn in der Praxis kommt es an den Verbindungsstellen zum Kühlkörper zur Ausbildung von Luftspalten. Die Wärmeübertragung verringert sich durch solche Luftspalten erheblich. Für die Kontaktierung von Kühlkörpern werden speziell entwickelte Materialien genutzt, um die Spalte zwischen dem Gerät und dem Kühlkörper auszufüllen. Dies bewirkt einen besseren Wärmetransport und eine geringere Betriebstemperatur des Gerätes.

Für den Entwickler bietet sich eine breite Auswahl an entsprechenden Materialien. Das Spektrum kann von pastösen Materialien (aushärtend, nicht-aushärtend) bis hin zu Wärmeleitfolien reichen.

3. Strahlung

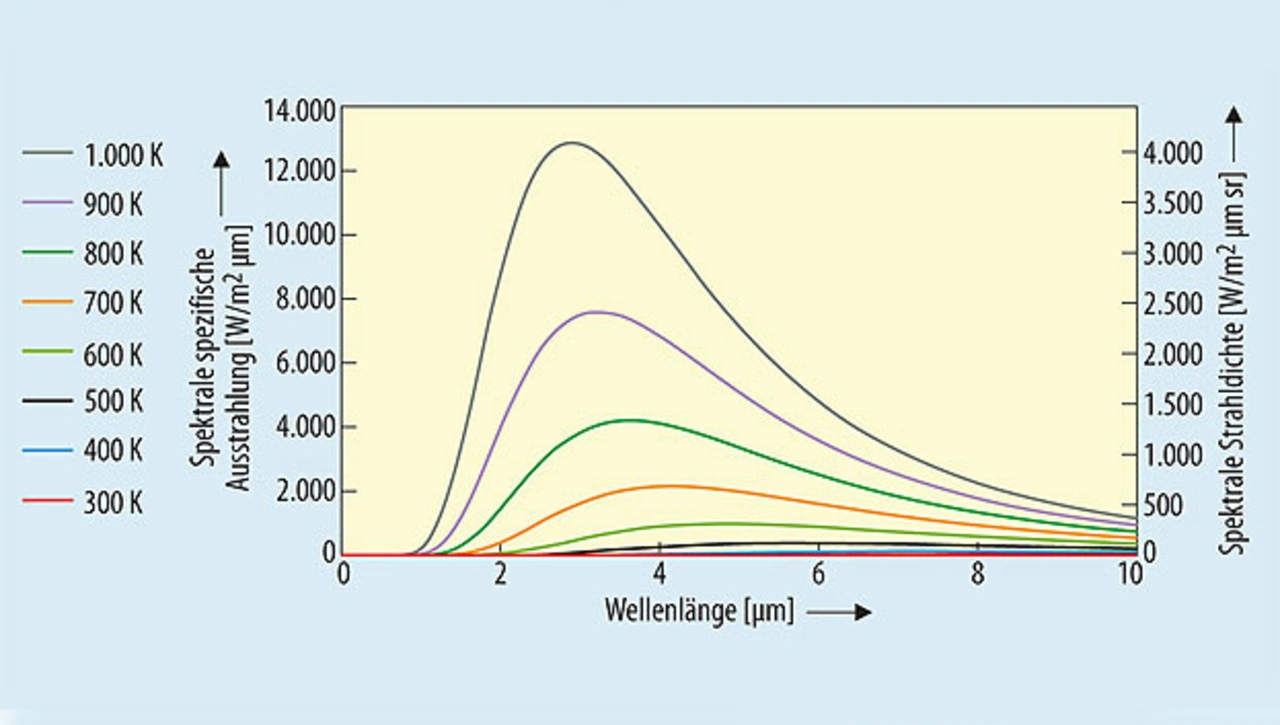

Im Gegensatz zur Konvektion und Wärmeleitung findet der Wärme-Transfer durch Strahlung nicht über Trägermedien statt, sondern über die Absorption und Emission elektromagnetischer Wellen. Jeder Körper mit einer Temperatur von T > 0 K (Kelvin) emittiert elektromagnetische Strahlung. Das Plancksche Strahlungsgesetzt beschreibt dabei die spektralspezifische Intensität eines idealen schwarzen Strahlers (Bild 3).

Dabei verschiebt sich mit steigender Temperatur das Maximum zu immer kleineren Wellenlängen (Wiensches Verschiebungsgesetz). Die so abgegebene thermische Energie hängt von den physikalischen Eigenschaften des Oberflächenmaterials ab und wie übertragende und empfangende Oberfläche geometrisch zueinander stehen (Sichtfaktor).

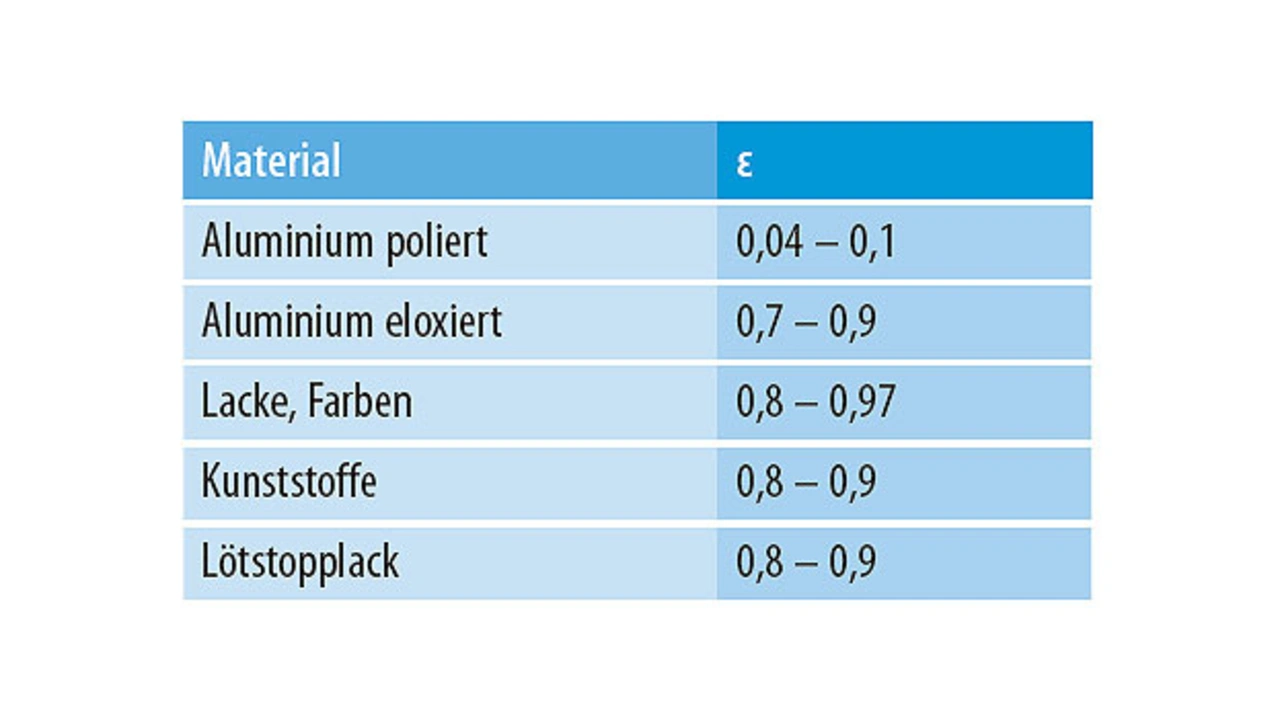

Der Emissionsgrad ε ist der charakteristische Parameter für die Absorption und Emission der thermischen Strahlung einer Oberfläche. Er beschreibt die Menge an abgegebener Strahlung im Vergleich zu einem schwarzen Körper. In seiner Eigenschaft als idealer Wärme-Emittent würde ein schwarzer Körper sämtliche elektromagnetischen Strahlen, die mit jeder Wellenlänge (ε=1) auf ihn einfallen, vollständig abgeben und absorbieren. Im Vergleich dazu emittiert die Oberfläche eines realen Körpers lediglich Teile seiner Strahlung. Aus diesem Grund werden Objekte mit einem Emissionsgrad ε < 1 auch „graue“ Körper genannt.

Das Material eines Körpers und seines Oberflächen-Charakters beeinflussen den Emissionsgrad signifikant. In der Regel haben nichtmetallische und nichttransparente Objekte eine gute Wärmeabstrahlung mit einem über 80-prozentigen Emissionsgrad. Bei Metallen kann dieser Grad zwischen fünf und 90 Prozent variieren. Je glänzender das Metall, desto geringer sein Emissionsgrad. Beispiele für den Emissionsgrad verschiedener in einem elektronischen System verwendeter Materialien sind in Tabelle 2 zusammengestellt.

In der Elektronik ist die Kühlung durch Wärmestrahlung von großer Bedeutung für passiv gekühlte Systeme. Sie kann bis zu 50 Prozent zur Kühlung beitragen. Im Bereich der Leiterplatten ist Lötstopplack (ε ~ 0,9) für die Wärmeableitung durch Wärmestrahlung verantwortlich. Bei Metalloberflächen, beispielsweise von Kühlkörpern oder Gehäuseplatten, können Lacke oder das sogenannte Anodisieren zur Erhöhung des Emissionsvermögens und damit zur besseren Kühlung durch Strahlung genutzt werden.

- LED-Module thermisch auslegen

- Wärmeübertrag durch Konvektion und Strahlung

- Kühlung und thermischer Widerstand

- Thermische Dimensionierung am Beispiel der Osram Duris P9 LED

- Miniaturisierung fordert Thermomanagement