Erste Schritte zum Bio-Display

LED-Hinterleuchtung und Farbfilter aus Proteinen

Im LCD sind die Farbfilter ein relevanter Kostenfaktor und im LED-Backlight werden teure und schwer zu recycelnde Seltene Erden verwendet. Wie diese Komponenten aus Fluoreszenzproteinen gefertigt werden können, ist Gegenstand aktueller Forschung – erste Resultate sind durchaus vielversprechend.

Aus dem heutigen Leben ist das Farb-Display kaum wegzudenken, denn es begleitet uns am Handy, Laptop, TV und vielem mehr durch den Alltag. Seine Geschichte beginnt im Jahr 1954, als die ersten Farbbildschirme basierend auf Kathodenstrahlröhren entwickelt wurden [1]. Diese Technik war über ein halbes Jahrhundert hinweg marktführend und konnte erst von Flüssigkristallbildschirmen (engl. Liquid Crystal Displays, LCDs) abgelöst werden. Die parallel entwickelte Plasma-Technik konnte sich auf lange Sicht nicht gegen die LCDs durchsetzen, da diese aufgrund der Hinterleuchtung kontrastreicher wurden und weniger Leistung aufnehmen. Diese Verbesserung der optischen und elektrischen Eigenschaften kam durch den Wechsel von Leuchtstoffröhren zu anorganischen weißen Leuchtdioden (LEDs) zum Tragen. Als aktuellste Technik gelten Displays auf Basis von organischen Leuchtdioden (OLEDs), die im Vergleich zu den vorher genannten Ansätzen durch Farbbrillanz und Kontrasttiefe überzeugen. Das Herzstück dieses mehrlagigen Aufbaus ist die elektrisch leitfähige organische Komponente, die beim Anlegen einer Spannung Licht emittiert und somit im Vergleich zu LCDs eine zusätzliche Hinterleuchtung unnötig macht. Andererseits finden sich Nachteile unter anderem in der kürzeren Lebensdauer und den aufwändigen Produktionsschritten, die sich in höheren Anschaffungskosten niederschlagen.

Erforschung von Bio-Komponenten für die Optoelektronik

Schon seit dem ersten Bericht über bio-inspirierte OLEDs im Jahre 2000 forscht die wissenschaftliche Gemeinde an einer Möglichkeit, optoelektronische Bauteile wie zum Beispiel Displays auf der Basis von biologischen Komponenten herzustellen [2].

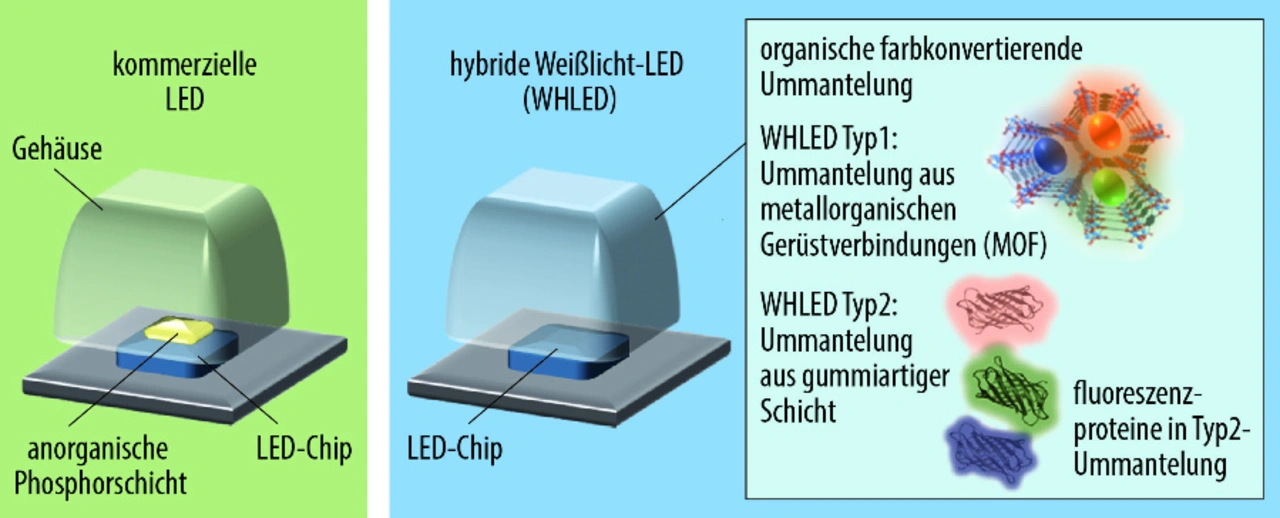

Aus Gründen der Umweltfreundlichkeit und der kostengünstigen Produktion in E. Coli sind insbesondere fluoreszierende Proteine zukunftsweisend. Sie bieten sich aufgrund verschiedener Materialeigenschaften für den Einsatz als Farbkonverter oder -filter an: Ihr Emissionsspektrum lässt sich leicht einstellen, sie bieten eine hohe Photolumineszenz sowie eine gute Quantenausbeute und Extinktionskoeffizient [3, 4]. Für eine kommerzielle Nutzung stellt die moderate Lebenszeit der Proteine in Pufferlösungen außerhalb ihrer natürlichen Umgebungsbedingungen (biologische Zelle) noch eine Hürde dar. Kürzlich haben die Autoren an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ein gummiartiges Material erforscht, in dem fluoreszierende Proteine eingebettet werden, um deren Bio-Funktionalität außerhalb von Zellen über einen langen Zeitraum zu erhalten – auch dann, wenn sie als energiekonvertierende Materialien in hybriden Weißlichtdioden (WHLED) Verwendung finden [5, 6], wie in Bild 1 gezeigt.

- LED-Hinterleuchtung und Farbfilter aus Proteinen

- Proteine als Backlight und Farbfilter im Display geeignet

- Linien- und Gitterstrukturen aus dem 3D-Drucker