Prüftechnik für Mobilfunk-Geräte

HF-Bauteile schnell und einfach testen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der Wirkungsgrad ist entscheidend

Für heutige HF-Designs ist der Wirkungsgrad von Leistungsverstärkern (PA, Power Amplifier) eine wichtige Messgröße und für batteriebetriebene Geräte von entscheidender Bedeutung. Techniken wie die Hüllkurvenverfolgung und digitale Vorverzerrung werden verwendet, um den Wirkungsgrad und den linearen Betrieb der Leistungsverstärkerstufen eines Senders zu verbessern.

Jobangebote+ passend zum Thema

Um richtig zu messen, wie die Hüllkurvenverfolgung den Wirkungsgrad eines Leistungsverstärkers beeinflusst, ist ein elementares Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien nötig. Leistungsverstärker arbeiten normalerweise am effizientesten, wenn sie mit ihrer Spitzenausgangsleistung bis zu einem Punkt betrieben werden, an dem die Verstärkung den Ausgang komprimiert. Viele Mobilfunkstandards verwenden jedoch Modulationsverfahren wie OFDM, die ein hohes Verhältnis von Spitzenleistung zu mittlerer Leistung (PAPR, Peak-to-Average Power Ratio) aufweisen. Die Hüllkurvenverfolgung zielt darauf ab, den Betrieb des Verstärkers so zu steuern, dass er sich die meiste Zeit am Kompressionspunkt befindet. Durch Regelung der am Verstärker angelegten Versorgungsspannung ist es möglich, die Momentan-Ausgangsleistung einer optimalen Versorgungsspannung zuzuordnen, um sicherzustellen, dass sich der Leistungsverstärker nahe dem Kompressionspunkt befindet. Dieser Ansatz verbessert den Wirkungsgrad, doch wegen des nichtlinearen Verhaltens des Verstärkers ändert sich die Verstärkung wahrscheinlich auch in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung. Diese Art von Nichtlinearität bezeichnet man als Amplituden-Amplituden-Verzerrung (AM-AM-Verzerrung) und variiert mit der Versorgungsspannung. Zum Ausgleich der AM-AM-Unterschiede kommt ein Algorithmus zur digitalen Vorverzerrung (DPD, Digital Predistortion) zum Einsatz, um den idealen Leistungswirkungsgrad gegenüber der AM-AM-Verzerrungskurve zu ermitteln. In einer sehr dynamischen Umgebung wird der DPD-Algorithmus normalerweise auf einem Gerät mit hoher Bandbreite wie einem FPGA ausgeführt.

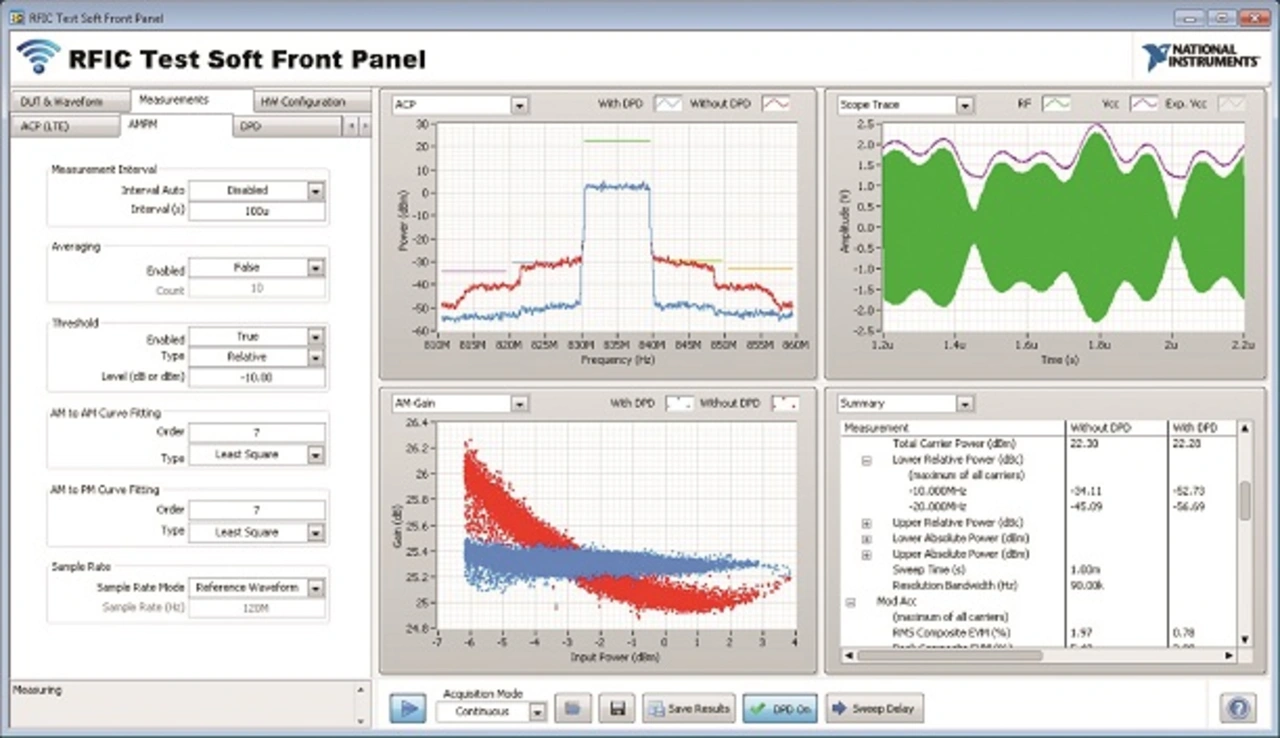

Konfiguration eines HFIC-Tests

Bild 3 zeigt die Anzeige einer HFIC-Testkonfiguration, bei der die HFIC-Charakterisierungslösung von NI verwendet wird. Sie basiert auf einem modularen PXI-System und umfasst VSA-, VST- und andere Module in einem PXI-Express-Chassis mit 18 Steckplätzen. Durch die schnelle Software-Steuerung lassen sich Tests mit unterschiedlichen Parametern schnell ausführen. Beginnend oben links zeigt die Bildschirmaufnahme die Ausgangsleistung eines Senders mit aktiviertem (blau) und ohne aktiviertem (rot) digitalen Vorverzerrungsalgorithmus sowie die Hüllkurvenverfolgung der HF-Amplitude (grün) im Vergleich zur Versorgungsspannung (lila). Die unteren Fensterbereiche zeigen die Diagramme der Amplituden- (AM-AM) und Phasendifferenzen (AM-PM) für verschiedene Eingangsleistungen mit (blau) und ohne (rot) DPD-Algorithmus. Der letzte Fensterbereich ist scrollfähig und enthält eine Zusammenfassung der vorgenommenen Messungen.

Die Durchführung von Tests mit verschiedenen Eingabeparametern ist möglich, wenn man das PXI-Embedded-Controller-Modul in die Testlösung einbindet. Der Controller lagert die Steuerung der einzelnen Testaufgaben aus den primären Testmodulen wie dem Vektorsignal-Transceiver (VST) aus. Durch Einsatz des Embedded-Controllers reduziert sich die Zykluszeit für jeden Test im Vergleich zur Automatisierung der Tests von einem Desktop-Computer aus deutlich.

Modulare PXI-Hardware

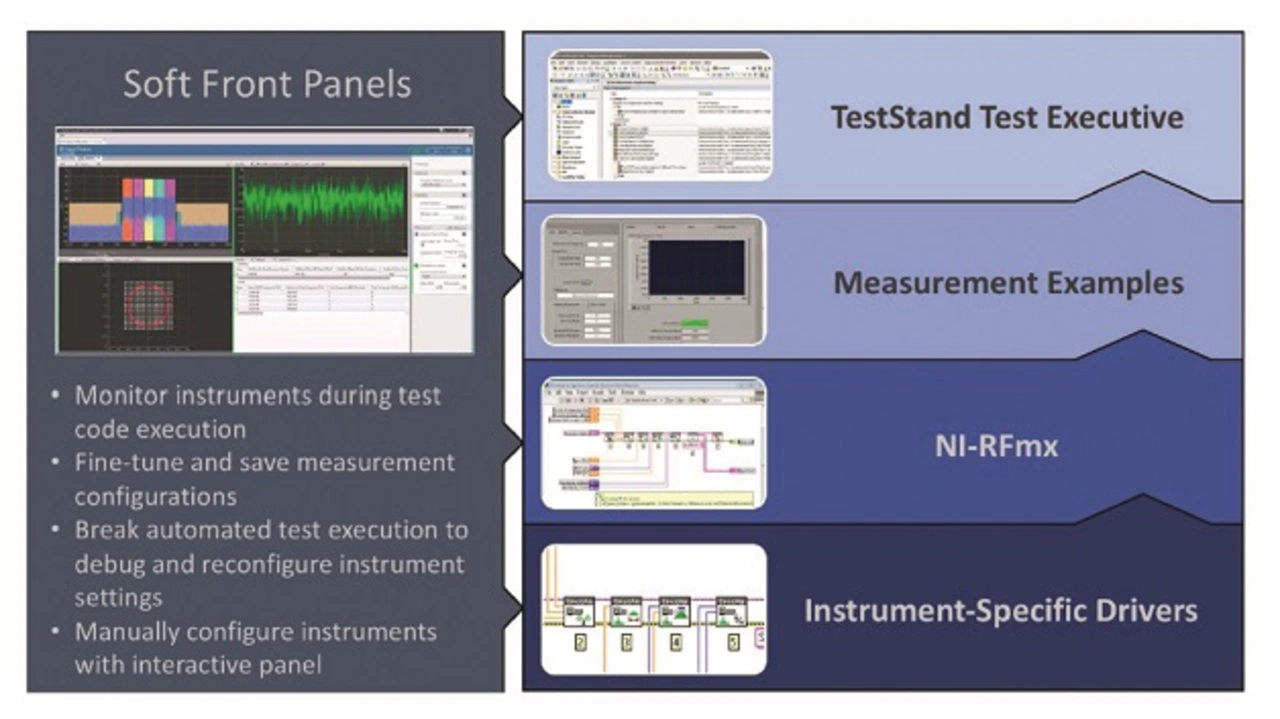

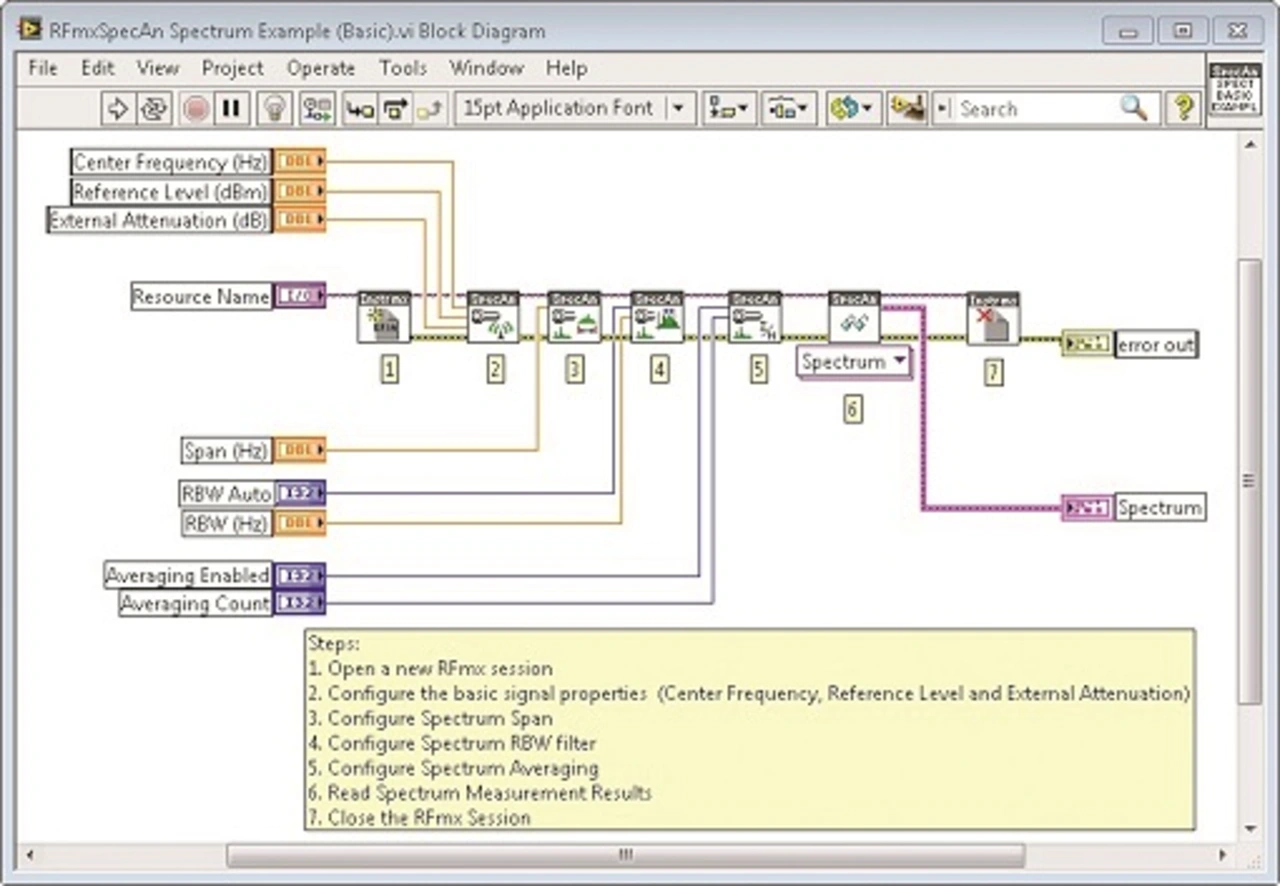

Bild 4 zeigt die einzelnen Module einer umfassenden Lösung für die Charakterisierung und den Test von HF-Systemen. Jedes PXI-Modul verfügt über eine Reihe von Beispielcodes und APIs, mit denen man Tests unter Verwendung von 2G- bis 5G-Standards sowie drahtloser Netzwerk- und Konnektivitätsprotokolle wie Wi-Fi und Bluetooth vornehmen kann. Diese Beispiele sind in Labview, C und Visual Basic.NET enthalten. Software-definierte Soft-Panels (siehe Bild 3) lassen sich einfach erstellen und konfigurieren, um jedes Modul zusätzlich zur Steuerung und Programmierung des Betriebs mit der Komplettlösung zu steuern. Die NI-HFmx-Bibliothek dient als Quelle für verschiedene Messroutinen, wie die Analyse der Nachbarkanalleistung, die in eine Charakterisierungs- und Testsequenz eingebunden werden kann. Die Bibliothek enthält auch einen Ersteller für Signalformen, mit dem komplexe Signalverläufe wie FSK, PSK und QAM erzeugt werden.

Der in Bild 4 dargestellte Vektorsignal-Transceiver (VST) ist der NI PXIe-5840. Er umfasst einen HF-Vektorsignalgenerator mit einem Einstellbereich von 9 kHz bis 6 GHz und einen HF-Vektorsignalanalysator (VSA). Er verfügt über eine maximale Bandbreite von 1 GHz und eine Nennausgangsleistung von +20 dBm. Neben der Softwaresteuerung einzelner Module ermöglicht die NI-Testmanagement-Software TestStand die Integration und Automatisierung von Testcode aus verschiedenen Sprachen in einen einzigen wiederholbaren Testplan (siehe Bild 5). (kv)

- HF-Bauteile schnell und einfach testen

- Der Wirkungsgrad ist entscheidend