Durchdachte Signalschaltstrategien beschleunigen den Funktionstest

Worauf kommt es beim Signalmanagement an?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Arten des Signalschaltens

Schalten kann einfaches Ein/Aus-Schalten sein. Ein- und zweipolige Schalter sowie weitere Schaltkonfigurationen verbinden die Prüflinge einschließlich deren Spannungsversorgungen, Lasten und Aktuatoren. Die wichtigsten Kriterien dabei sind Spannung, Strom und Leistung – die Bandbreite muss je nach Signalfrequenz berücksichtigt werden.

Multiplexer kommen zum Einsatz, um ein einzelnes Instrument oder eine Quelle mit mehreren Anschlüssen eines Prüflings zu verbinden, wobei typischerweise nur jeweils eine Verbindung pro Kanal gleichzeitig möglich ist. »Mit diesem Ansatz lässt sich eine einzelne Ressource flexibel und kostengünstig mit mehreren Testpunkten verbinden«, so der Experte. »Auch hier müssen Spannung, Strom, Leistung und Bandbreite beachtet werden, ebenso die Zahl gleichzeitiger Verbindungen – n-pol Multiplexer.«

Die flexibelste Schaltlösung ist die Kreuzschienenverteilung oder Cross-Point-Matrix. Eine Matrix ist eine Anordnung von Relais, die einen Y-Achsen-Anschluss mit einem beliebigen X-Achsen-Anschluss verbindet. Werden die entsprechenden Relaiskontakte geschlossen, sind nahezu alle Verbindungen möglich, auch mehrere gleichzeitig.

»Aber Matrizen haben Grenzen«, betont Stasonis. »Der erste Aspekt ist die Bandbreite. Die meisten Matrizen sind hier limitiert, weil die Zahl möglicher Verbindungen und die potenziell langen, nicht abgeschlossenen Signale unerwünschte Antennen erzeugen, die den Frequenzgang der Matrix begrenzen. Ein weiterer Aspekt sind die Kosten. Will man alle möglichen Verbindungen zwischen einem Prüfling und einem oder mehreren Instrumenten herstellen, braucht man sehr viele Relais.«

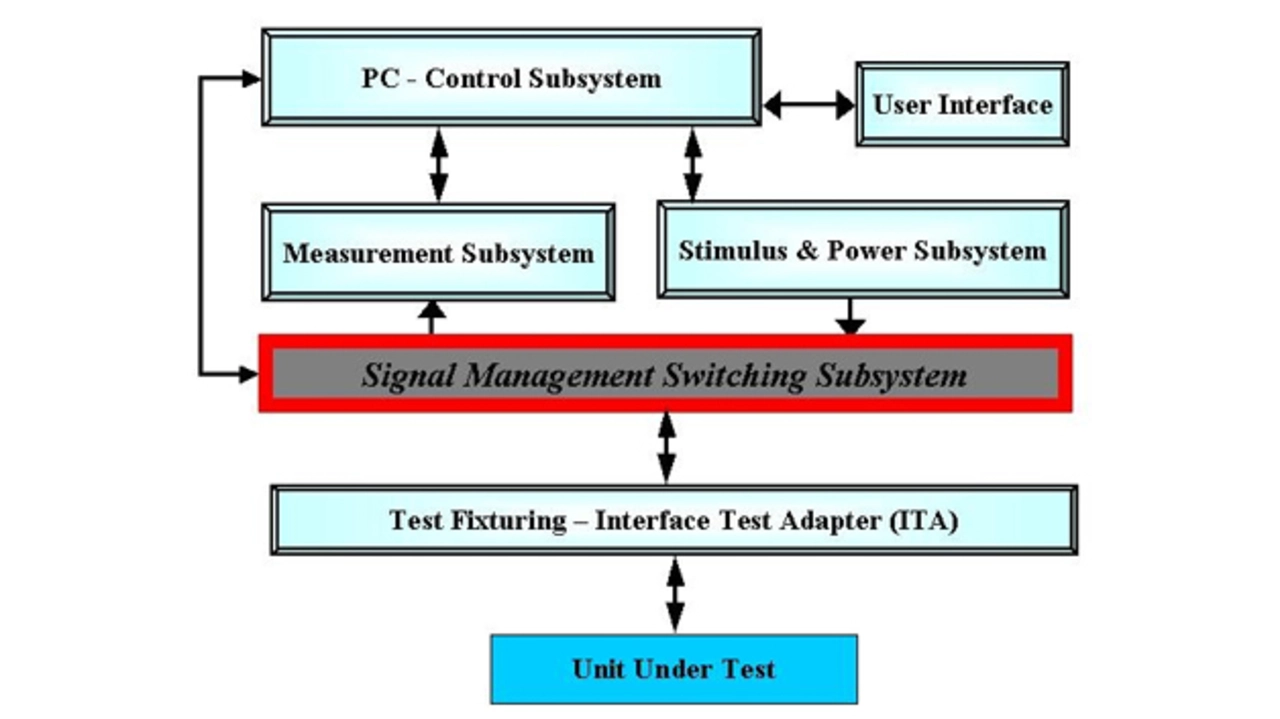

Systemkonfiguration

Sobald die Testanforderungen und die Ressourcen zum Schalten der Signale klar sind, geht es an die Implementierung des Signalmanagements. Wichtig ist, wie die Instrumente zwischen Prüfling und Schaltsystem verbunden werden. Zwei mögliche Ansätze sind:

- »Loop-Through«-Konfiguration

Dieser Ansatz verbindet die Instrumente im System mit dem Interface-Test-Adapter (ITA). Um die Instrumente mit dem Schaltsystem zu verbinden, werden sie intern im Prüflings-Testadapter verdrahtet. Diese Lösung ist sehr flexibel, weil man das Testsystem durch Änderungen im Prüflings-Testadapter umkonfigurieren kann. Nachteilig ist die wesentlich größere Verdrahtungslänge. Zudem durchläuft jedes Signal den ITA dreimal, bis es den Prüfling erreicht. Es generiert auf diesem Weg Verluste und beeinträchtigt die Signalintegrität.

- Festverdrahtete Konfiguration

Hier werden die Instrumente direkt in das Schaltsystem verdrahtet. Das begrenzt die Längen der Signalverdrahtung und stellt die bestmögliche Signalintegrität sicher. Nachteilig ist, dass eine Rekonfiguration eine Änderung des Testsystems erfordert.

»Müssen viele verschiedene Prüflinge mit dem Testsystem getestet werden, sollte man einen Interface-Test-Adapter vorsehen«, führt Stasonis aus. »Ein gut überlegtes ITA-System sorgt für konsistente Ergebnisse und einfachen Prüflingswechsel. Man muss aber bedenken, dass die zusätzlichen Verbindungen den Pfadwiderstand und die Einfügedämpfung erhöhen können und somit die Testparameter ändern.«

Jobangebote+ passend zum Thema

- Worauf kommt es beim Signalmanagement an?

- Arten des Signalschaltens

- Was kann falsch laufen?