Gate-Ansteuermethoden

Herausforderung EMV in der Leistungselektronik

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mit Nahfeldsonden Störquellen lokalisieren

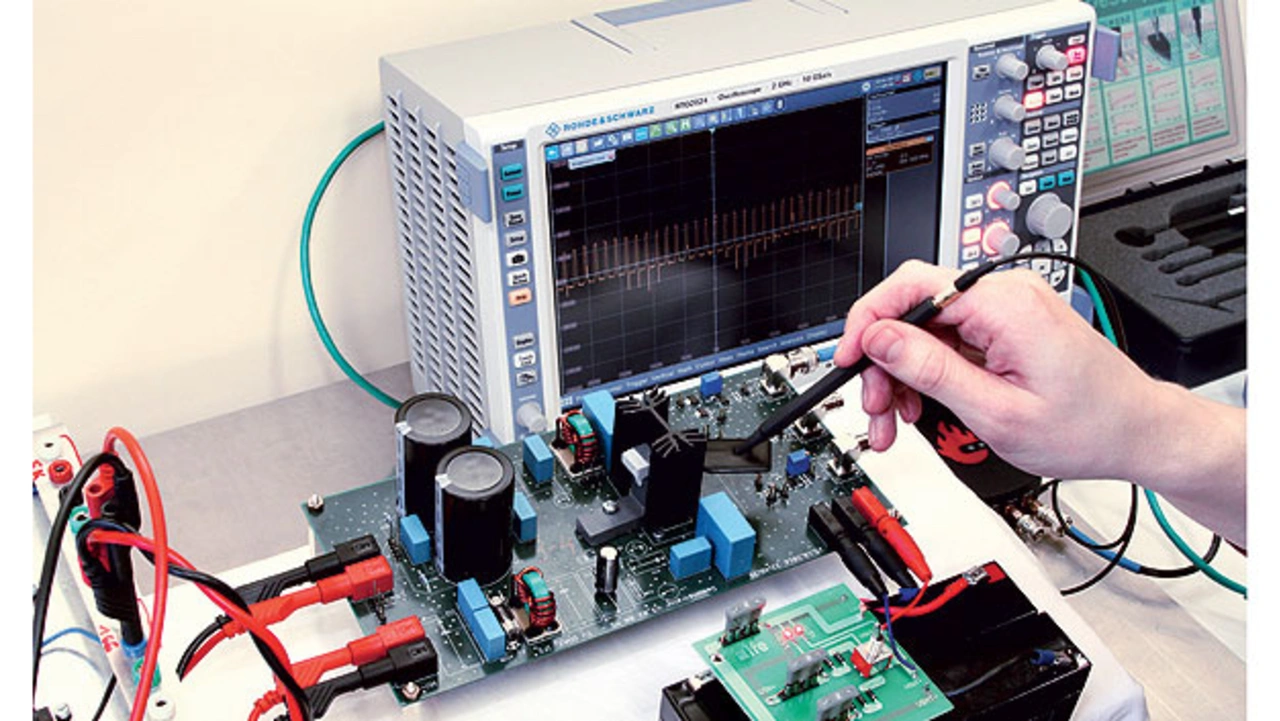

Bei komplizierteren elektronischen Schaltungen ist die Quelle der Störemission oder die Wirkung von Filterschaltungen nicht immer eindeutig identifizierbar. In der Praxis erweisen sich Nahfeldsonden-Sets wie zum Beispiel das Set R&S HZ-15 als wertvolle Hilfsmittel. Die empfindliche Eingangsstufe der Oszilloskope dieses Herstellers erlaubt die Arbeit mit Nahfeldsonden zumeist ohne Vorverstärker (Bild 4).

Jobangebote+ passend zum Thema

Ohne den genauen Wert von Spannung und Strom kennen zu müssen, können damit auch komplizierte Schaltungen nach Störquellen „abgesucht“ werden. Oft werden auf diese Weise unerwartete Effekte wie die elektrische oder magnetische Kopplung von Elektrolytkondensatoren, Spulen, Treiberschaltungen oder Kühlkörpern aufgedeckt. Das stellt für die Weiterentwicklung von Geräten einen unschätzbaren Vorteil dar.

Zur mikrometergenauen Ermittlung der abgestrahlten E- und H-Felder stehen dem Institut für Elektronik der TU Graz auch zwei Surface-Scan-Systeme zur Verfügung, mit denen die Oberflächen von Platinen und Mikrochips auf Störfelder untersucht werden können. Diese nützlichen Tools zur Analyse des Ursprungs von elektromagnetischen Störfeldern helfen Entwicklern schon beim Design der ersten Prototypen eines Geräts, potenzielle EMV-Probleme erkennen und lösen zu können [3].

Verlustleistungsmessung mit differenziellen Tastköpfen

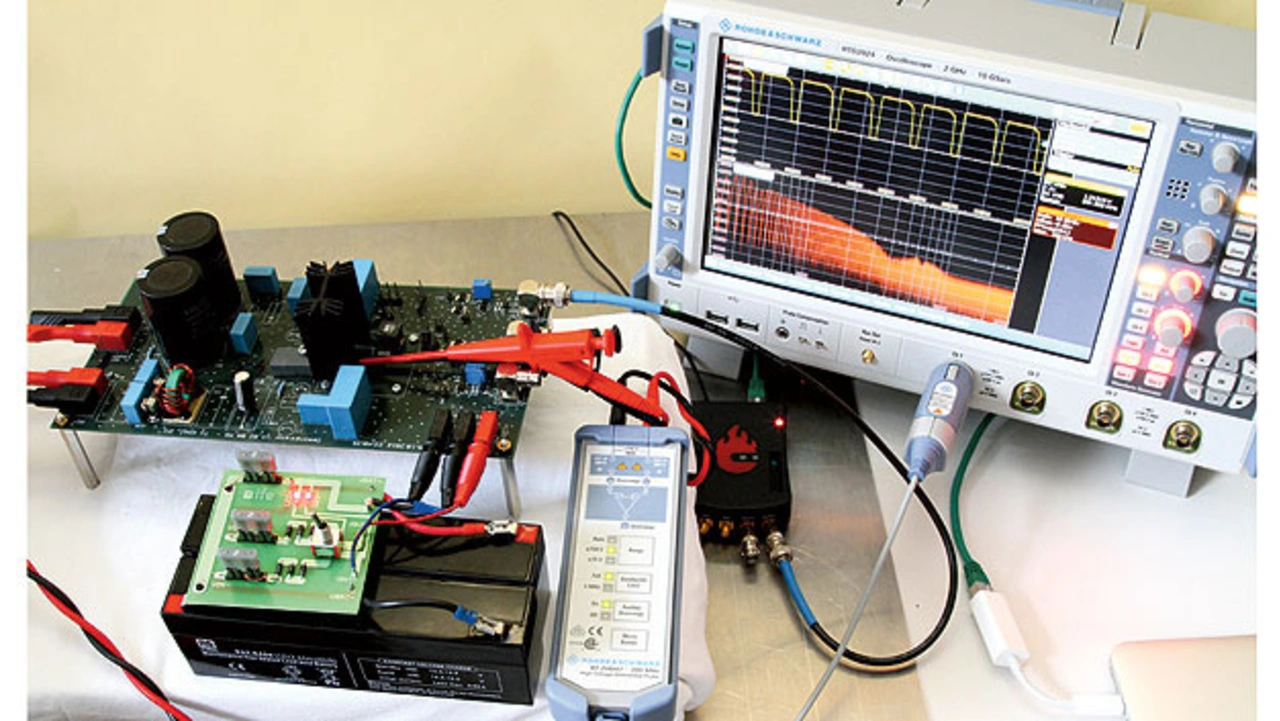

Differenzielle Messungen der Spannung am jeweiligen Bauteil sind bei der Bestimmung der Verlustleistungen von großem Vorteil. Bild 5 zeigt einen Messaufbau mit einer SiC-Diode in einem Schaltnetzteil (Buck-Konverter-Schaltung). Mit Hilfe von breitbandigen, differenziellen Hochspannungstastköpfen – im Beispiel ein R&S RT-ZHD07 Differenztastkopf – kann die Spannung an der Diode potenzialfrei ermittelt werden. Eine gute Abschätzung des Stroms bekommt der Entwickler über eine Strommessung mit einer Stromzange.

In Kombination mit den Mathematikfunktionen des Oszilloskops R&S RTO2000 kann durch die Multiplikation von Strom und Spannung die Verlustleistung an der Diode ermittelt werden (Bild 6). Eine Optimierung der Schaltsignalform und der Schaltfrequenz unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads wird so erst möglich.

Messtechnische Verifikation ist essenziell

Geräteentwickler setzen auch im Bereich der EMV zunehmend auf Simulations-Tools, die vorab Probleme mit leitungsgeführten und abgestrahlten Störemissionen erkennen und lösen sollen [4]. Ein grundlegendes Problem der Simulation von komplexen Schaltungen sind dabei oft die fehlenden Modelle von aktiven und passiven Komponenten.

Zudem müssen für eine realitätsnahe Simulation auch parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten von Leiterbahnen und Kühlkörpern berücksichtigt werden. Durch die sehr schnellen Schaltflanken moderner Leistungshalbleiter wird das immer bedeutender. Entscheidend für die Optimierung eines konkreten Schaltungslayouts ist die Frage, welche Komponente des elek¬tronischen Systems für unerwünscht hohe Emissionen verantwortlich ist und entsprechend verbessert werden muss.

Das IFE forscht in diesem Bereich an notwendigen Simulationswerkzeugen, um den Geräteherstellern neue Möglichkeiten der Vorhersage des EMV-Verhaltens eines elektronischen Geräts bieten zu können. Gegenstand der derzeitigen Forschung ist dabei unter anderem das hochfrequente Verhalten von aktiven Bauelementen wie Leistungstransistoren, da die verfügbaren Herstellermodelle für EMV-Simulationen meist nicht geeignet sind.

Außerdem wird ein Simulationsprogramm entwickelt, das einzelne Frequenzbänder im Spektrum markiert und automatische Änderungsvorschläge im Schaltungsdesign zur Reduktion der Störemission im jeweiligen Frequenzbereich vorschlägt. Im Idealfall können damit Problemstellungen im Layout oder in der Schaltung identifiziert werden. Durch eine nachfolgende, messtechnische Verifikation kann das Problem bestätigt werden, und Verbesserungen lassen sich durchführen.

Literatur

[1] Bernhard Auinger, Bernd Deutschmann, Gunter Winkler, „Spread spectrum parameter optimization to suppress certain frequency spectral components“, Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits (EMCCompo), 2017 11th International Workshop, ISBN: 978-1-5386-2689-4, 4-8 July 2017.

[2] Bernhard Auinger, Bernd Deutschmann, Gunter Winkler, “Elimination of electromagnetic interference in communication channels by using spread spectrum techniques”, Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 2017 International Symposium, ISSN 2325-0364, 4-7 Sept. 2017.

[3] B. Deutschmann, S. Schindlbacher, G. Winkler, “Highlighting the distribution path of transient disturbances by near field scanning techniques“, e & i Elektrotechnik & Informationstechnik Journal, Februar 2016, Volume 133,

Issue 1, pp 18–24, DOI 10.1007/s00502-015-0382-6.

[4] Eliana Rondon-Pinilla, Florent Morel, Christian Vollaire, Jean-Luc Schanen, “Modeling of a Buck Converter With

a SiC JFET to Predict EMC Conducted Emissions”, IEEE Transactions on

Power Electronics, vol. 29, Issue: 5,

pp. 2246 – 2260, May 2014.

[5] Lukas Pichler, „Advanced Gate Driver Signal Shaping for Power Converters“, thesis TU Graz, IFE.

Die Autoren

Dr. Bernhard Auinger

ist Post Doc Researcher am IFE. Er forscht im Bereich elektromagnetische Verträglichkeit für Leistungselektronik.

Michael Fuchs

(DI) ist Doktorand und Universitätsassistent am Institut für Elektronik (IFE) der Technischen Universität Graz. Die Forschungsthemen des Diplomingenieurs sind die elektromagnetische Verträglichkeit von Leistungselektronik sowie die EMV-Simulation.

Lukas Pichler erhielt 2017 seinen Bachelor of Science in Elektrotechnik an der Technischen Universität Graz und macht jetzt dort auch den Master in Elektro-technik. Derzeit ist er am IFE studentischer Projektmitarbeiter für EMV-Themen.

Prof. Dr. Bernd Deutschmann

ist Ordinarius und Leiter des Instituts für Elektronik an der Technischen Universität Graz. Seine Forschungsinteressen umfassen EMV-gerechte Designs von integrierten Schaltungen, Leistungselektronik sowie EMV-Simulation und Messtechniken.

Dr. Markus Herdin

ist Senior-Produktmanager für Oszilloskope bei Rohde & Schwarz in München. In den letzten sechs Jahren hat er sich auf Leistungs-elektronik und EMV-Anwendungen für Oszilloskope spezialisiert.

- Herausforderung EMV in der Leistungselektronik

- Mit Nahfeldsonden Störquellen lokalisieren