embedded world TechTalk

Masters of Complexity

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die Diskussion

Meine Gäste behandeln solche Fragestellungen tagtäglich, z.B. Timo Giesselmann in der Sensorik bei Bosch Sensortec.

Herr Giesselmann, wie viele und welche Freiheitsgrade betrachten und variieren Sie im System?

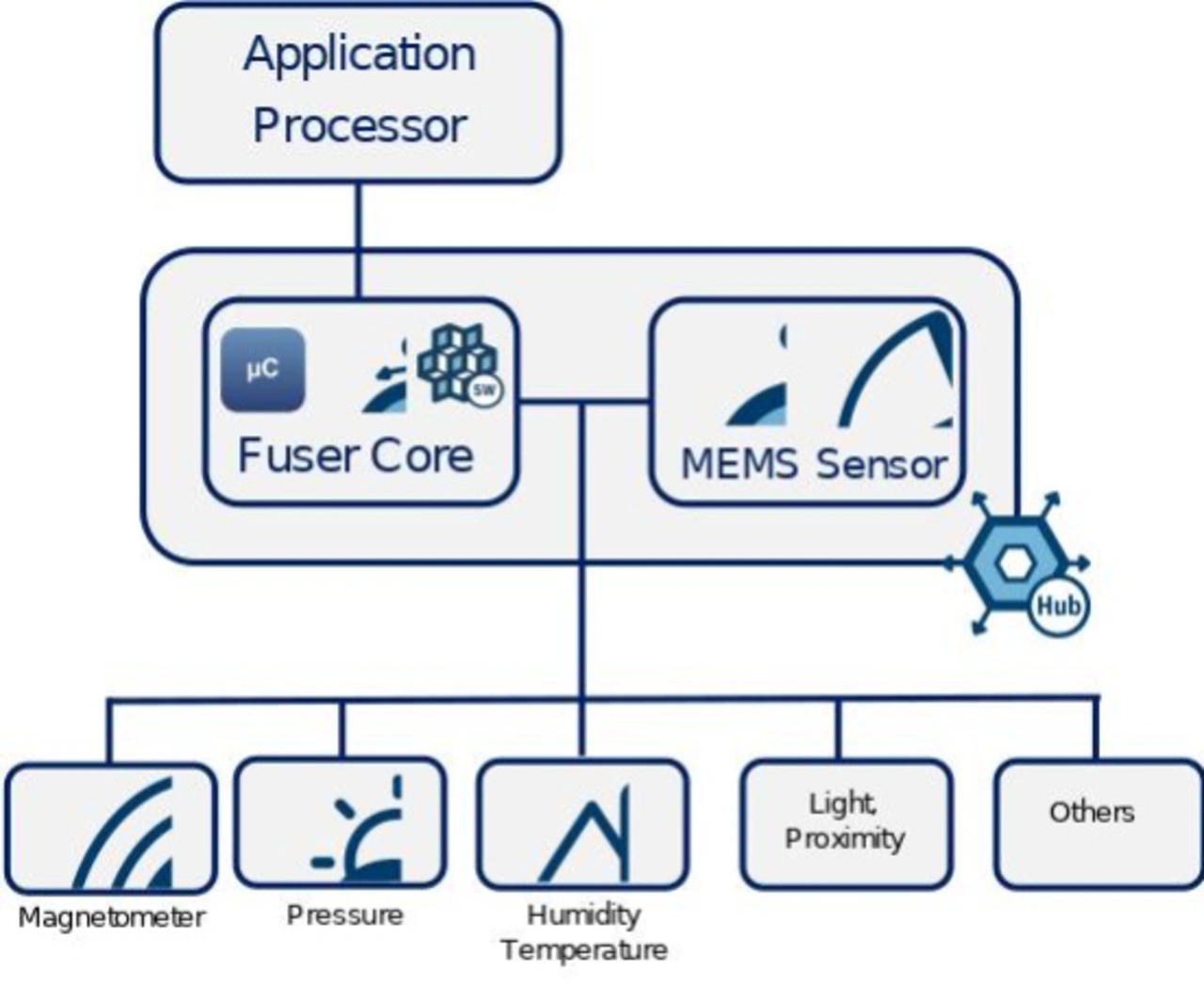

Timo Giesselmann: Mein Arbeitsgebiet ist die Systemarchitektur von Smart Sensor Hubs (Bild 2). Diese Systeme bestehen aus einem Bauteil, das Sensoren und einen Mikrocontroller in einem Gehäuse integriert. Hinzu kommt eine Softwareumgebung, die aus einem Sensor-Framework, Sensor-Fusionsalgorithmen und einer Software-Entwicklungsumgebung besteht.

Sie bietet neben vorgegebenen Sensordatenverarbeitungsfunktionen die Möglichkeit für kundenspezifische Erweiterungen. Die Smart Sensor Hubs kommen zum Beispiel in Smartphones, Wearables, und IoT-Applikationen zum Einsatz.

Üblicherweise unter der Kontrolle eines Applikationsprozessors ermöglichen sie eine starke Reduzierung des Stromumsatzes für Sensorfusion und intelligente Always-On Funktionen für die Sensoren, während der Applikationsprozessor schläft.

Folgende Freiheitsgrade spielen bei der Auslegung dieser Systeme eine Rolle: Anzahl und Typ der integrierten Sensoren, Sensorperformanz (ca. 20 KPIs), Rechenleistung, Stromumsatz, Speichergrößen, Speicherarchitektur, Anzahl und Typ der Interfaces, Baugröße, Anzahl der Pins, Algorithmische Funktionen (sog. Virtuelle Sensoren), Echtzeitfähigkeit sowie Flexibilität für Kundenprogrammierung.

Jobangebote+ passend zum Thema

CT: Welche Aufgaben und unter welchen Nebenbedingungen lösen Ihre Systeme?

TG: Applikationsgetrieben meint das Messung, Fusion und Konzentration von Sensordaten, dabei liegt ein besonderer Augenmerk auf Baugröße, Stromumsatz und Flexibilität (z.B. Erweiterbarkeit durch die Kunden).

CT: Was treibt Sie zur Implementierung weiterer Freiheitsgrade, oder zur

Verdichtung?

TG: Oftmals ein Anwendungsgebiet, beispielsweise Wearables besitzen eine höhere Anforderung an Energieeffizienz verglichen mit Smartphones, es sind aber auch neue Funktionen, z.B. neue Algorithmen wie intelligente Kontexterkennung, oder neue Sensorinterfaces.

Weiterhin sind höhere Flexibilität, z.B. Auswahl des Magnetometers nach Performanz, Stromumsatz, Baugröße, Kosten und Konfiguration der Sensoren entsprechend den Kundenanforderung nach Performanz vs. Energieeffizienz gefordert.

Zudem werden Plattformansätze immer moderner, d.h. die Abdeckung möglichst vieler Anwendungsfälle mit einer Produktentwicklung.

CT: Was hindert Sie an beliebig starker Steigerung der Integrations- und Vernetzungsdichte?

TG: Letztendlich muss die Komplexität des Entwicklungsprojektes noch handhabbar sein.

CT: Wie skalierbar verhalten sich Ihre Systeme unter Hinzufügen eines weiteren Freiheitsgrades?

TG: Unser Softwareframework ermöglicht die Integration neuer, bisher nicht vorhergesehener Sensoren in das System. CPU- und Interface-Ressourcen sind großzügig ausgelegt, um unvorhergesehene Kundenanforderungen abdecken zu können.

CT: Verfolgen Sie Designstrategien wie Abstraktion?

TG: Ja, Abstraktion muss eingesetzt werden wo immer möglich, allerdings muss man sich auch ihrer Grenzen bewusst sein, z.B. weil Komponenten unterhalb der Abstraktionsebene Wechselbeziehungen besitzen.

CT: Kennen Sie seltene Timing-Fehler?

TG: Ja, und die Lokalisierung ist immer schwierig. Wir adressieren diese durch eine Kombination von formalen Verifikationsmethoden und Hardware-Verifikation auf verschiedenen Ebenen, z.B. FPGA-Prototypen, Testfarmen, die das System in verschiedenen Bedingungen strapazieren.

CT: Liegt in der steigenden Integrationsdichte eine Chance für Kreativität oder

treibt die hohe Integrationsdichte auch den Entwicklungsfluss zum Automatisierungsgrad 100%?

TG: Das schließt sich ja nicht aus. Der steigende Automatisierungsgrad ist eine Notwendigkeit, um die Designkomplexität handhabbar zu halten. Die Kreativität kann helfen, um effiziente Lösungsansätze zu finden, z.B. um mit einem einfacheren System ein weiteres Anwendungsfeld abzudecken, oder um den Verifikationsaufwand zu reduzieren.

CT: Beobachten Sie in Ihrer Arbeit emergentes Verhalten (bzw. Fehler),

also Eigenschaften die nicht mehr auf einzelne Komponenten zurückzuführen sind, sondern auf deren Zusammenspiel?

TG: Ja, wir sehen z.B. Wechselwirkungen zwischen dem MEMS-Element unserer Sensoren und dem Gehäuse. Hier führen wir die Ergebnisse von Simulationen und Charakterisierungen zusammen, um ein Verständnis der Wechselwirkungen aufzubauen und dadurch zielführende Designentscheidungen treffen zu können.

CT: Nutzen Sie Algorithmen, die als Künstliche Intelligenz bezeichnet werden könnten oder werden? Seit wie lange?

TG: Ja, wir setzen Machine Learning seit über 4 Jahren ein, z.B. zur Aktivitätserkennung auf Basis von Beschleunigungsdaten (Zustandsraum: stehen, gehen, laufen, Rad fahren, Auto fahren)

CT: Wo liegt die Effizienz im Cloudcomputing? Mit besserer Abstraktion kann sicher auch lokal gerechnet werden?

TG: Bezüglich der Verarbeitungen von Sensordaten in der Cloud halten wir eine Vorverarbeitung im Sensorknoten für sehr wichtig, um die Bandbreiten auf Low-Power-Drahtlosverbindungen handhabbar zu halten.

- Masters of Complexity

- Die Diskussion

- Prototyping mit FPGAs

- Modellbasierter Entwurf