Laborstromversorgung

Laser korrekt einmessen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Rechteck- oder Weitbereichskennlinie?

Das Hardlimit (auch Überstromschutz beziehungsweise Over Current Protection (OCP) genannt) funktioniert anders: Es ist ebenfalls einstellbar, jedoch wird in diesem Fall der Strom direkt am Leistungsausgang über einen autarken Regelkreis gemessen. Dieser deaktiviert bei Überschreitung des Schwellenwertes sofort die Stromversorgung. Eine Verzögerungsfunktion des OCP ist hier wichtig, denn die Laser brauchen vor allem zum Laden der großen Pufferkapazitäten einen höheren Anlaufstrom. Bei Geräten ohne diese Verzögerungsfunktion schlägt der OCP beim Anlauf sofort zu und ein vernünftiger Betrieb ist nicht möglich.

Rechteck- oder Weitbereichskennlinie?

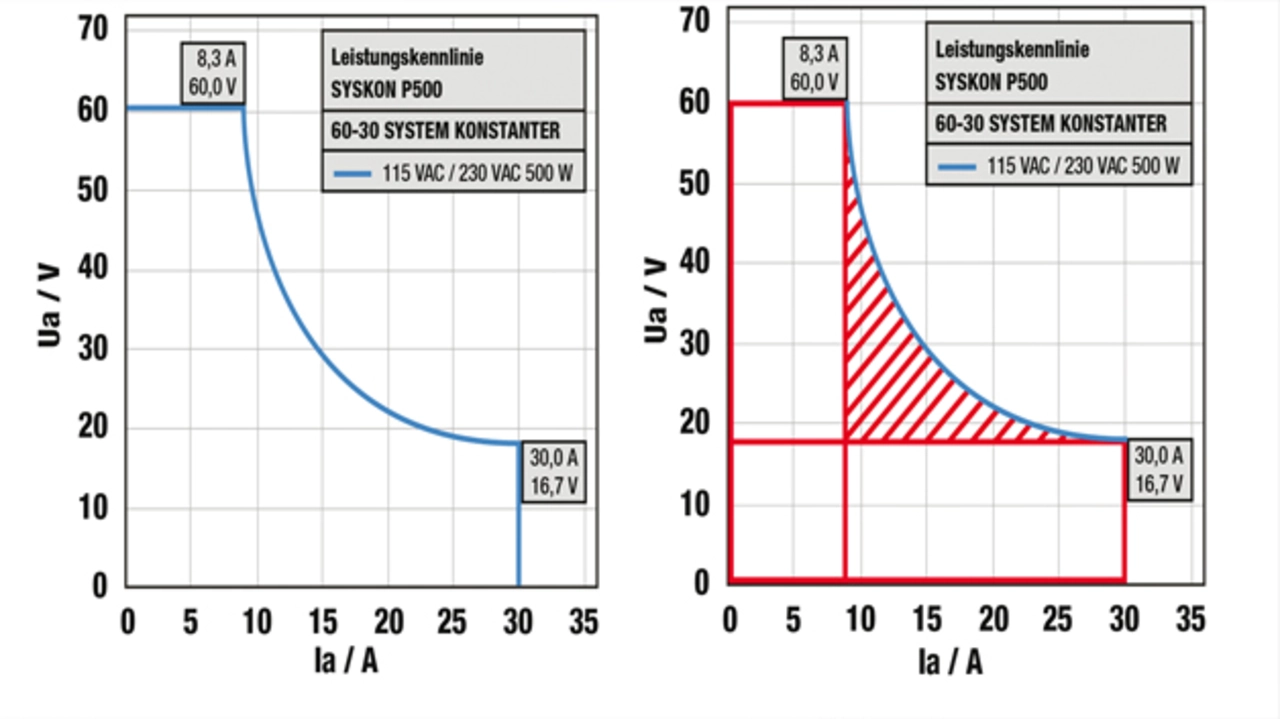

Ein weiterer Vorteil einer guten Laborstromversorgung ist die sogenannte Weitbereichskennlinie (Autoranging), die neben einer maximal einstellbaren Spannung einen maximal einstellbaren Strom zulässt, der aufgrund der ausgewiesenen Nennleistung des Gerätes eigentlich nicht möglich wäre. Auf diese Weise sind sehr viel mehr Kombinationen von Strom und Spannung am Leistungsausgang möglich, als dies bei Geräten mit Rechteckkennlinien der Fall wäre (Bild 2). Möchte man zum Beispiel zwei verschiedene Lasertypen testen – einer arbeitet mit einer Spannung von 25 V bei Strömen bis 180 A, der andere mit 60 V bei Strömen bis 75 A –, lässt sich dies bereits mit einer Stromversorgung mit einer Nennleistung von 4,5 kW erreichen (25 V x 180 A bzw. 60 V x 75 A), wenn diese eine Weitbereichskennlinie aufweist. Geräte mit Rechteckkennlinie müssen entweder von der Leistung her größer dimensioniert sein (60 V x 180 A = 11 kW), oder man braucht schlicht zwei oder im ungünstigen Fall sogar drei Geräte. Ein Autorange-Gerät ist somit die ökonomischere Alternative.

Nicht ungewöhnlich ist die Ansteuerung der Laser über externe Steuerprogramme, auch während der Test- und Prüf- beziehungsweise Justierungsphase. Daher sollte auch die Stromversorgung digitale und analoge Schnittstellen bieten, damit diese zusammen mit dem Laser gesteuert werden kann. Zum einen lassen sich so die oben beschriebenen Schutzfunktionen in das Gerät programmieren, zum anderen lassen sich die Ausgangsdaten der Stromversorgung protokollieren, um bei möglichen Fehlerbildern auch diese Werte (z.B. maximal geflossener Strom) auswerten zu können. Ebenfalls erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang schlicht der Zeitvorteil, der durch einen solchen Testaufbau entsteht. Die Geräte müssen nicht einzeln programmiert werden; es reicht, einmalig ein Programm zu erstellen.

Die Geräteserie Syskon von Gossen Metrawatt bietet mit Autorange-Funktion, analogen und digitalen Schnittstellen, sehr schnellen Einstell- und Ausregelzeiten sowie einer verlässlichen Signalstabilität eine passende Lösung für dieses Applikationsfeld. Bewährt haben sich die Modelle unter anderem in Dauerläufen bei Dr. Bohrer Lasertec, wo sämtliche Messplätze mit Geräten dieser Serie ausgestattet sind. Auch unter extremen Anforderungen laufen die Geräte hier stabil. So wird beispielsweise für »Pulse on demand«-Prüfläufe, bei denen je nach zu gravierendem Muster im Mikrosekundenbereich und teilweise darunter Ströme zwischen fast 0 und 100% geliefert werden müssen, über einen Zeitraum von tausenden Stunden ein stabiles Signal ohne Spannungseinbrüche oder -spitzen verlangt. Angesteuert werden die Geräte hierbei über komplexe Messroutinen mit einer Software unter »Labview«.

Über die Autoren:

Andreas Stollberg ist Produktmanager für Stromversorgungen bei GMC-I Messtechnik und Dr. Markus Bohrer ist Geschäftsführer von Dr. Bohrer Lasertec.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Laser korrekt einmessen

- Anforderungen an die Stromversorgung

- Rechteck- oder Weitbereichskennlinie?