Laborstromversorgung

Laser korrekt einmessen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Anforderungen an die Stromversorgung

In jedem Fall benötigen die Laser eine Gleichspannungsquelle (bis zu etwa 25 kV) oder eine Hochfrequenzquelle als Energieversorgung. Letzteren ist aus vielen Gründen der Vorzug zu geben, und heute werden mehrheitlich HF-Sender mit Halbleitern eingesetzt, bei denen das Spannungsniveau je nach Dimensionierung des Lasers zwischen 30 V und 50 V variiert. Dabei können Ströme bis zu über 90 A fließen, sodass die Laser Leistungen bis circa 4500 kW abrufen können.

Besonders bei den gepulsten Lasern gibt es hier signifikante Anforderungen an die Spannungsquelle: Durch den Pulsbetrieb des Lasers schwankt die Stromaufnahme stark und kann innerhalb von Millisekunden um zwischen 0 und 100% des Nennstromes steigen oder umgekehrt auch wieder sinken. Spannungsschwankungen sind trotz dieser starken Belastung gering zu halten, da sonst die Performance des Lasers darunter leidet. Hier muss die Spannungsquelle am Leistungsausgang entsprechend mit Kondensatoren sowie einer dynamischen Senke ausgestattet sein, um sowohl die Signalstabilität als auch die Flexibilität des Stromflusses zu gewährleisten. Mit unzureichenden Komponenten würde die Quelle anfangen zu schwingen und einen sauberen Betrieb des Lasers unmöglich machen.

Besonders kritisch sind diese Anforderungen in Verbindung mit konstant hohen Belastungen des Lasers beispielsweise in Dauerversuchen. Hier muss die Spannungsquelle die genannten starken Belastungen über einen langen Zeitraum, beispielsweise bei Dauertests über 5000 Stunden, aushalten, wobei sich die Signalqualität keinesfalls verschlechtern darf. Dies stellt hohe Ansprüche an den Leistungsteil, die Kühlung sowie erneut an den Leistungsausgang der Spannungsquelle.

Eine weitere Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb ist die Strombegrenzung, die in die Spannungsquelle integriert sein muss. Je nach Lasermodell kann der maximal verträgliche Strom differieren, Überströme sind aber auf jeden Fall zu vermeiden, da ansonsten wichtige und teure Komponenten der Laser (z.B. die HF-Transistoren) sofort ausfallen und irreparabel beschädigt würden.

Jobangebote+ passend zum Thema

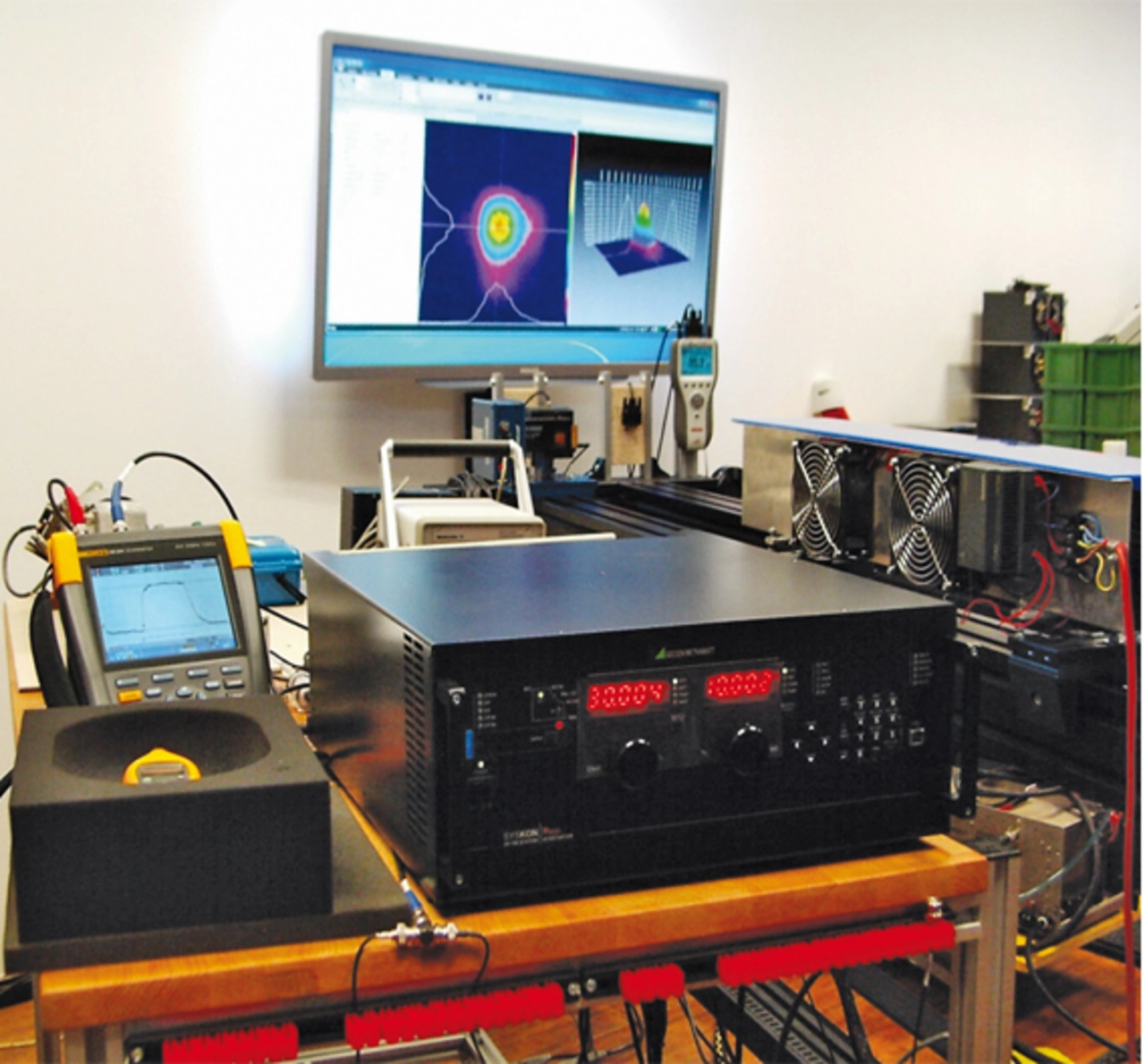

In besonderem Maße gelten die angesprochenen Anforderungen für die regelbaren Stromversorgungen, die während der Entwicklungs-, Test- und Kalibrierungsphase der Laser zum Einsatz kommen (Bild 1). Klar wird dies erneut bei der Strombegrenzung. Um zu vermeiden, dass

Laserhersteller für jede neue Testmodellreihe eine eigene Laborstromversorgung kaufen müssen, die genau den gewünschten Nennstrom abbildet und nicht mehr, empfiehlt sich der Einsatz eines Gerätes mit einstellbarer Strombegrenzung, idealerweise ein Modell mit verschiedenen Spielarten einer solchen Begrenzung. So unterscheidet man zwischen einer weichen (Softlimit) und harten Begrenzung (Hardlimit). Bei den Softlimits wird der maximal einstellbare Strom begrenzt, es ist also nicht möglich, manuell einen höheren Strom an der Spannungsquelle zu programmieren, was in vielen Testapplikationen bereits ausreichend ist. Jedoch bleibt der Leistungsausgang aktiv, sodass externe Faktoren (z.B. eine externe Steuerspannung) den Ausgangsstrom über das eigentlich gesetzte Softlimit hinaus erhöhen können.

- Laser korrekt einmessen

- Anforderungen an die Stromversorgung

- Rechteck- oder Weitbereichskennlinie?