EMV-Tests über große Frequenzbereiche

Kurze, seltene Störungen finden

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Beispiel Fahrzeugtechnik

In Fahrzeugen müssen besonders viele Sender und Empfänger unterschiedlichster Techniken auf engem Raum in jedem Fall zuverlässig und störungsfrei funktionieren. Schlimmstenfalls kann ein Komponentenausfall einen Unfall auslösen. Dieser Beitrag behandelt exemplarisch EMV-Messungen an Komponenten im Fahrzeug. In anderen Bereichen, wo Funkmodule in der Nähe von Antrieben oder Leistungselektronik betrieben wird, kann ähnlich vorgegangen werden, um möglichst alle Störsignale sicher und schnell zu erfassen.

Moderne Fahrzeuge enthalten hochempfindliche Sensoren und Module für das Fahrerassistenzsystem (Bild 1), die Car2Car-Kommunikation, den eCall-Notruf und gegebenenfalls für ein Radarsystem. Diese sind für immer höhere Übertragungsraten ausgelegt. Damit zum Beispiel die integrierten Sicherheitssysteme bei über 100 km/h noch rechtzeitig vor Geisterfahrern, Unfällen, Straßenarbeiten und Bauabschnitten warnen können, reicht es nicht, die Kommunikation über Ad-hoc-Netzwerke auf WLAN-Basis laufen zu lassen. Auf dem World Radio Congress in Genf letzten Herbst einigte sich die Branche auf eine Übertragung der Fahrzeugdaten via LTE und Hochgeschwindigkeits-Mobilfunknetze der neuesten Generation (5G). Diese verbessern im Vergleich zu 4G die Datenübertragungsraten um den Faktor 10. Und eCall soll ab 2018 standardmäßig in jedem Fahrzeug installiert sein.

Tests an Komponenten mit begrenzter Betriebsdauer

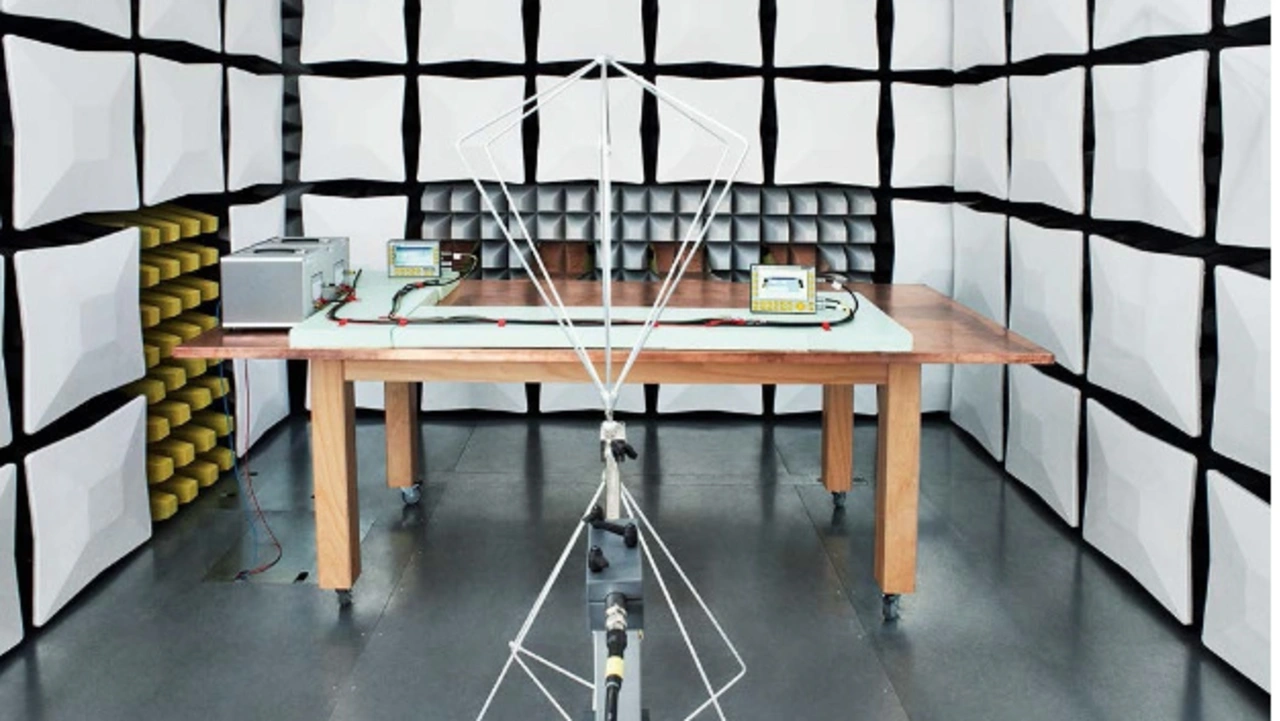

Herkömmliche Komponenten oder Unterbaugruppen wie Motoren, Hupen oder Anlasser müssen vollständig vom Zulieferer (Bild 2) und nach dem Einbau ins Fahrzeug vom Automobilhersteller getestet werden, um die EMV in Bezug auf Qualität und Sicherheit des Gesamtfahrzeugs zu gewährleisten.

Anlasser, Sitzmotoren, externer Rückspiegel, Hupe, Fensterhebermotor, Pumpsystem und Motoren für die Scheibenwaschanlage, Lenkradeinstellung – es gibt viele elektronische Komponenten und Unterbaugruppen, die nur innerhalb eines bestimmten Zeitbereichs arbeiten. Die Messung muss die Emissionen dieser Komponenten in der jeweiligen Betriebszeit erfassen und innerhalb spezifizierter Frequenzbereiche nachweisen. Ein Anlasser beispielsweise hat eine Betriebszeit von 100 ms bis 1 s. Ein Fensterhebermotor arbeitet etwa 2 s bis 3 s lang und die Waschmittelpumpe maximal 100 ms lang.

Um Messzeit einzusparen, können Entwickler oder EMV-Ingenieure Emissionstests an Komponenten oder Geräten mit bewährten Messmethoden, aber nur über einen definierten Zeitbereich durchführen. Mit diesen Zeitbereichs-Scans (TD-Scans) lassen sich Störungen aufspüren, die nur in einem begrenzten Zeitbereich oder sporadisch auftreten. Für einen schnellen Überblick bei der Fehlersuche oder für einen Vorabtest eignen sich dagegen besser breitbandige Echtzeitmessungen auf FFT-Basis.

Der Markt bietet für diese Zwecke Echtzeit-Spektrumanalysatoren, die mit EMV-Funktionalität ausgestattet werden können, sowie Funkstörmessempfänger. Der Anwender kann dabei zwischen den verschiedenen Betriebsarten TD-Scan, Scan, Sweep und Echtzeit umschalten. Doch zuverlässige Konformitätsprüfungen bleiben – aufgrund der implementierten Vorselektionsfilter in der Eingangsstufe – überwiegend den zertifizierten Funkstörmessempfängern wie dem R&S ESW von Rohde & Schwarz überlassen.

FFT-basiertes Messprinzip für TD-Scan- und Echtzeitmessungen

Um erheblich schneller zu messen, als das mit konventionellen Sweep- oder Scan-Verfahren möglich ist, integrierte Rohde & Schwarz in seine Funkstörmessempfänger sowie in andere Messgeräte mit EMV-Messfunktion ein FPGA (Field Programmable Gate Array), das unter anderem für die FFT-Berechnung zuständig ist. Der Chip erhält als Input die gefensterte Bandbreite mit der optimierten Abtastrate und möglichst hoher A/D-Umsetzerauflösung (zum Beispiel 16 bit). Die Abtastrate muss dabei das Nyquist-Kriterium erfüllen, also mindestens doppelt so hoch sein wie die Bandbreite, die abgetastet werden soll (zum Beispiel 50 MHz Bandbreite und 128 MHz Abtastrate). Das FPGA liefert bis zu 250.000 FFTs/s und reproduziert dazu die Bewertungsdetektoren wie Quasi-Peak-, CISPR-AV-, RMS/AV- oder Standard-Detektoren mit Korrekturfaktoren und Zeitkonstanten. Jede CPU-basierte FFT-Berechnung, die über die Computer-Funktion von Messgeräten angeboten wird, ist deutlich langsamer und hat deshalb eine Blindzeit. Hier wird es schwierig, Messobjekte, die nur kurz aktiv sind, wie ein Anlasser, adäquat in die Messung mit aufzunehmen.

Darüber hinaus spielt eine variable FFT-Auflösung eine wichtige Rolle für die Anzahl der parallel gemessenen Punkte. Eine FFT-Länge zwischen 1 k (1024 Punkte) bis 16 k (16.384 Punkte) macht die Messung flexibel und erlaubt ein Optimum an Auflösung für die gewählte Bandbreite, Schrittweite und Abdeckung der Frequenzbereiche, die gemessen werden sollen. Mit FFT-basierten Zeitbereichs-Scans, implementiert in Messgeräten wie Messempfängern oder Spektrumanalysatoren, gewinnt der Benutzer Geschwindigkeit, ohne dass sich die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit verschlechtern.

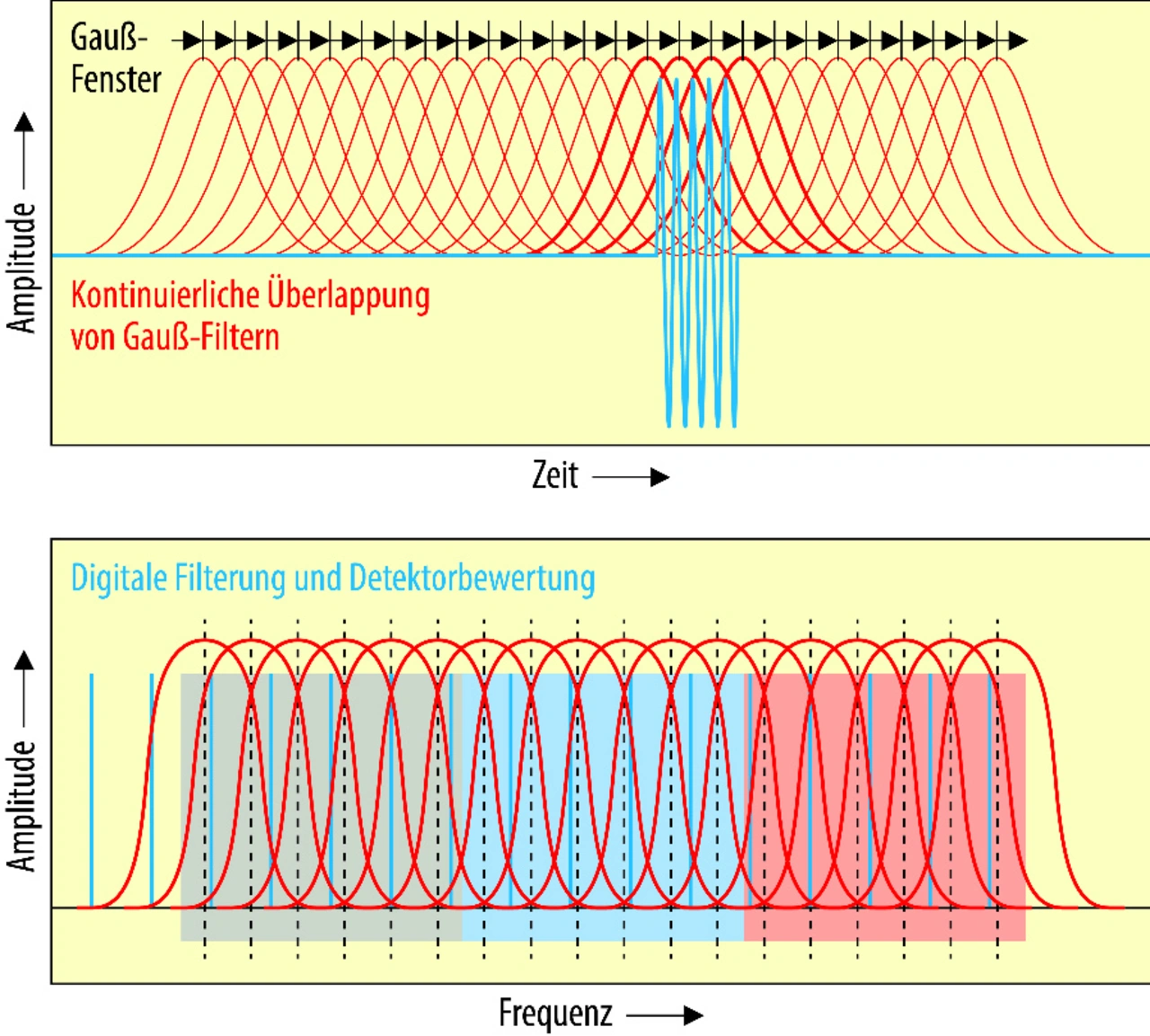

Im Vergleich zu einem idealen Rechteckfilter benötigt die Gauß-Filterform einen Überlappungsfaktor (Bild 3). Dieser kompensiert mögliche Amplitudenfehler an den Eckpunkten. Mit einem Überlappungsfaktor von über 90 % wird sichergestellt, dass die Amplitudenungenauigkeit auf weniger als ein Zehntel eines dB minimiert wird. Das bedeutet, dass Anforderungen für gewichtete Testergebnisse gemäß den CISPR-Anforderungen mit ±2 dB für leitungsgebundene und ±3 dB für Abstrahlmessungen voll erfüllt sind.

Neben der Realisierung des FFT-Prozesses für TD-Scan und Echtzeitbetrieb innerhalb des Messgeräts muss ein spezielles Augenmerk auf die Vorselektionsfilter gerichtet werden, die direkt hinter dem HF-Eingangsteiler liegen. Denn um mit dem FFT-basierten Zeitbereichs-Scan die maximale Geschwindigkeit zu erreichen, muss die Bandbreite des Vorselektionsfilters mit der Breite des FFT-Fensters übereinstimmen; andernfalls wird die maximale Größe des FFT-Fensters durch die entsprechende Bandbreite des Vorselektionsfilters begrenzt.

| Frequenzbereich | Bandbreite | Δf | tmess | Stepped Scan | TD-Scan |

|---|---|---|---|---|---|

| 150 kHz – 30 MHz | 9 kHz | 2,25 kHz | 100 ms | 1326 s | 0,11 s |

| 30 MHz – 1 GHz | 9 kHz (automotive) | 2,25 kHz | 10 ms | 4311 s | 0,82 s |

| 30 MHz – 1 GHz | 120 kHz | 30 kHz | 10 ms | 323 s | 0,52 s |

Gegenüberstellung von Messzeiten mit schrittweisem Scan und Time-Domain-Scan.

Beim Messen von breitbandigen, gepulsten Spektren und gemischten Signalen gewährleisten die Vorselektionsfilter, dass Eingangsstufe bzw. Mischer nicht überlastet werden. In Kombination mit Überlastdetektoren wird das HF-Dämpfungsglied so gewählt, dass der Dynamikbereich optimal eingestellt ist. Neben dem Geschwindigkeitsvorteil ist der größtmögliche Dynamikbereich grundsätzlich eine wichtige Voraussetzung für Konformitätsprüfungen. Messungen, die früher mehrere Stunden dauerten, sind nun innerhalb von Sekunden durchgeführt (siehe Tabelle).

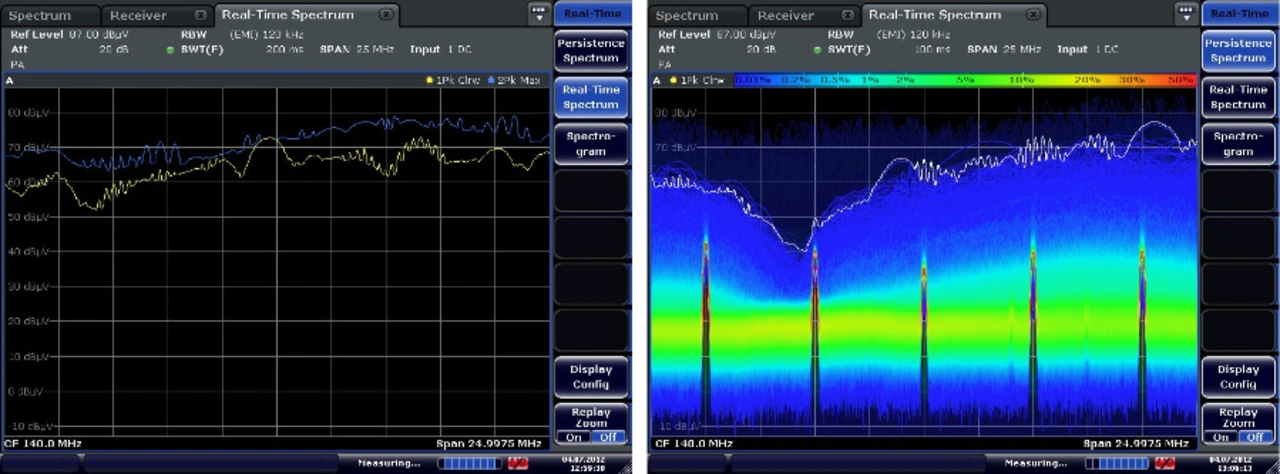

Wird eine Breitbandausstrahlung wie in Bild 4 links auf klassische Weise mit Spitzenwertdetektor im Clear-/Write- und Max.-Hold-Modus gemessen, kann ein anderer Störer oder ein gepulstes Signal nicht erkannt werden. Nutzt der Anwender dagegen den Echtzeit-Analysatormodus in Kombination mit dem Nachleuchtmodus (Bild 4 rechts), sieht er ebenfalls die Max.-Peak- und Clear-/Write-Kurven, aber darüber hinaus eine bisher verborgene, gepulste Störung. Jetzt kann er diese analysieren und möglicherweise mit zusätzlichen Maßnahmen unterdrücken. Gerade bei der Fehlersuche oder bei Vortests in der Entwicklungsphase lohnt es sich, mit Echtzeit-Messungen möglichst viele Informationen zum Signal schnell und übersichtlich aufbereitet zu erhalten.

- Kurze, seltene Störungen finden

- Beispiel Fahrzeugtechnik

- Messaufbau für EMV-Tests an Fahrzeugen gemäß CISPR 25