Ozeanbeobachtung aus bis zu 2000 m Tiefe

BSH schickt 64 autonome Argo-Float-Messgeräte in die Meere

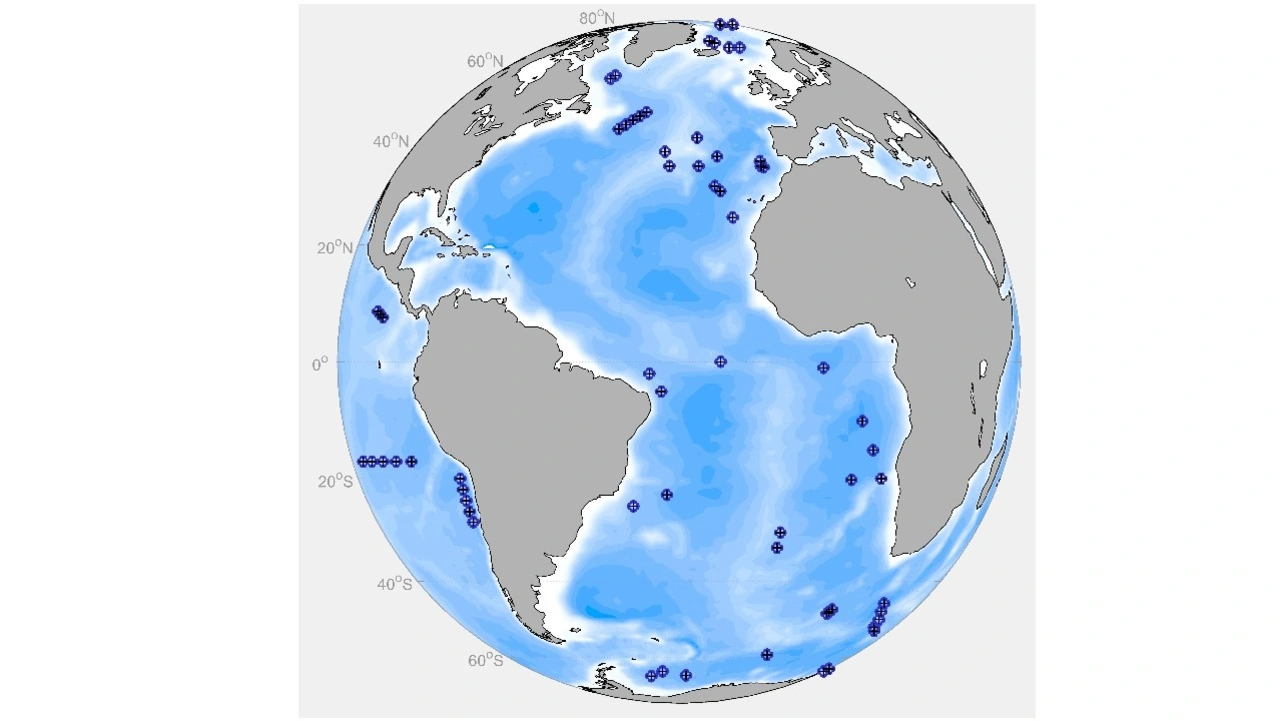

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) setzt 2025 insgesamt 64 Argo-Floats zu einer rund fünfjährigen Reise durch verschiedene Meeresregionen aus. Die Geräte messen Temperatur, Salzgehalt und weitere Parameter, die für Klimaforschung und Schifffahrt relevant sind.

Das internationale Argo-Programm erforscht, wie Ozean und Atmosphäre interagieren, und verbessert damit Klima- und Wetterprognosen. Wissenschaftler erkennen ebenso langfristige Trends und Veränderungen im Ozean, etwa Erwärmung, Versauerung, Überdüngung und Sauerstoffmangel. Aktuell betreiben über 30 Nationen gemeinsam dieses internationale Ozeanbeobachtungsprogramm und ermöglichen so eine flächendeckende Verteilung der Argo-Floats. Derzeit treiben fast 4000 dieser Argo-Floats im Ozean. Das BSH koordiniert den deutschen Beitrag und steuert jährlich rund 50 Argo-Floats bei.

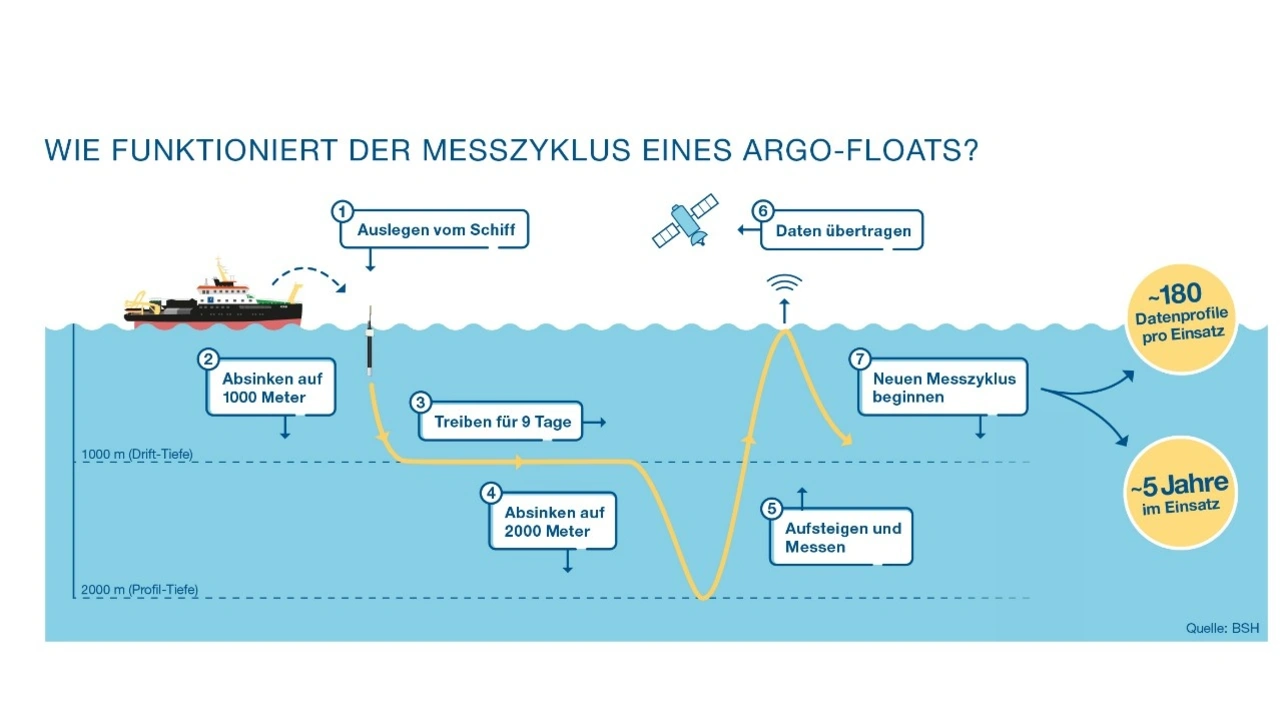

Funktionsweise der Messgeräte

Ein Schiff setzt die Argo-Floats im Ozean aus. Sie tauchen auf 1000 Meter Tiefe ab und treiben dort etwa neun Tage mit den Strömungen. Anschließend sinken sie auf 2000 Meter, bevor sie langsam zur Oberfläche aufsteigen. Während des Aufstiegs messen sie in verschiedenen Tiefen Temperatur und Salzgehalt des Wassers. Einige Argo-Floats erfassen zusätzlich weitere Messgrößen wie Chlorophyll, Sauerstoff und pH-Wert, um Informationen über biologische Produktivität, Sauerstoffmangel und Versauerung zu liefern.

Jobangebote+ passend zum Thema

An der Oberfläche senden die Argo-Floats die gesammelten Daten per Satellit an ein Datenzentrum. Nach der Übertragung tauchen sie erneut ab, um den Messzyklus zu wiederholen. Die Daten durchlaufen eine automatisierte Qualitätskontrolle und sind fast in Echtzeit kostenlos verfügbar. Die Argo-Floats werden von Batterien betrieben, die bis zu fünf Jahre halten, während sie mit den Strömungen treiben – an der Oberfläche als auch in der Tiefe.

In diesem Jahr werden Argo-Floats im Rahmen von 19 Expeditionen ausgelegt. Sechs davon werden hier exemplarisch vorgestellt.

Sechs beispielhafte Expeditionen

- Tropischer Pazifik: Messungen in der Sauerstoffminimumzone

Im September und Oktober setzt das deutsche Forschungsschiff SONNE zehn Argo-Floats im Pazifik vor Peru und Chile aus. Ziel ist die Untersuchung einer der größten Sauerstoffminimumzonen weltweit. Diese Regionen prägen marine Ökosysteme und wirken sich auf Artenvielfalt und Bestände von Meereslebewesen aus. Die Messungen sollen zeigen, ob und wie stark sich die Sauerstoffminimumzone weiter ausdehnt.

- Antarktis: Strömungen des Zirkumpolarstroms

Bereits im Januar brachte das norwegische Frachtschiff SILVER MARY drei Argo-Floats am Rand des Antarktischen Zirkumpolarstroms aus. Diese mächtige Strömung transportiert bis zu 150 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde und verbindet Atlantik, Indik und Pazifik. Die Daten sollen ein besseres Verständnis der globalen Meereszirkulation und deren Einfluss auf das Klima in Europa ermöglichen.

- Weddellmeer: Forschung in einem unberührten Gebiet

Das deutsche Forschungsschiff POLARSTERN setzte im Januar und Februar fünf Argo-Floats im Weddellmeer aus. Dieses antarktische Randmeer gilt als weitgehend unberührt und als Lebensraum von unter anderem Kaiserpinguinen. Die Messungen liefern Erkenntnisse zur Ökologie des Gebiets und unterstützen Bemühungen, große Teile des Meeres unter Schutz zu stellen.

- Antarktis: Beobachtung des Denman-Gletschers

Im Februar platzierte das australische Forschungsschiff NUYINA zwei Argo-Floats nahe dem Denman-Gletscher in Ostantarktika. Dieser Gletscher zählt zu den am schnellsten schmelzenden weltweit. Sein Rückzug könnte den Meeresspiegel langfristig um bis zu 1,5 Meter ansteigen lassen. Die Messdaten dienen dazu, den Einfluss von Schmelzwasser auf Ozeanströmungen besser zu verstehen.

- Labradorsee: Transport von Kohlenstoff und Sauerstoff

Im April und Mai setzte das französische Forschungsschiff L’ATLANTE zwei Argo-Floats in der Labradorsee aus. Dort sinken kalte und salzhaltige Wassermassen rasch in große Tiefen. Auf diesem Weg gelangen Kohlenstoff und Sauerstoff in die Tiefe des Ozeans. Die Messungen sollen zeigen, wie groß dieser Beitrag zur Speicherung von Treibhausgasen ist.

Arktis: Einsatz unter Eisbedingungen

Im Juli wurden zwei Argo-Floats von der POLARSTERN in der Arktis ausgesetzt. Ein weiterentwickelter Algorithmus erkennt die Eisdecke und ermöglicht den Floats, rechtzeitig abzutauchen. So können sie auch im Winter Messungen fortsetzen und ihre Daten bei eisfreien Bedingungen übertragen. Diese Informationen sind besonders wichtig für Wettervorhersagen und Schifffahrt.

Bedeutung für Forschung und Prognosen

Die erhobenen Daten sollen helfen, Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre zu verstehen, Modelle für Wetter und Klima zu verbessern und langfristige Veränderungen wie Erwärmung, Versauerung oder Sauerstoffmangel im Ozean zu dokumentieren.