Audio-Messplatz

Niederfrequenz-Messplatz auf dem Bildschirm

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Verzerrungen, Frequenzspektrum, Klirrfaktor

Kein Verstärker arbeitet vollständig frei von Verzerrungen. Für seine Wiedergabequalität ist maßgeblich, wie stark sie sind und wie sie sich spektral zusammensetzen. Auch das ist mit Audiotester messbar. Dazu gibt die Soundkarte ein passendes Signal ab (Sinus, Dreieck, Rechteck, weißes oder rosa Rauschen), das das Versuchsobjekt durchläuft und anschließend im PC einer schnellen Fourier-Analyse (FFT) unterzogen wird. Unter einer ganzen Reihe von verschiedenen Fenstern ist das für den jeweiligen Fall günstigste wählbar.

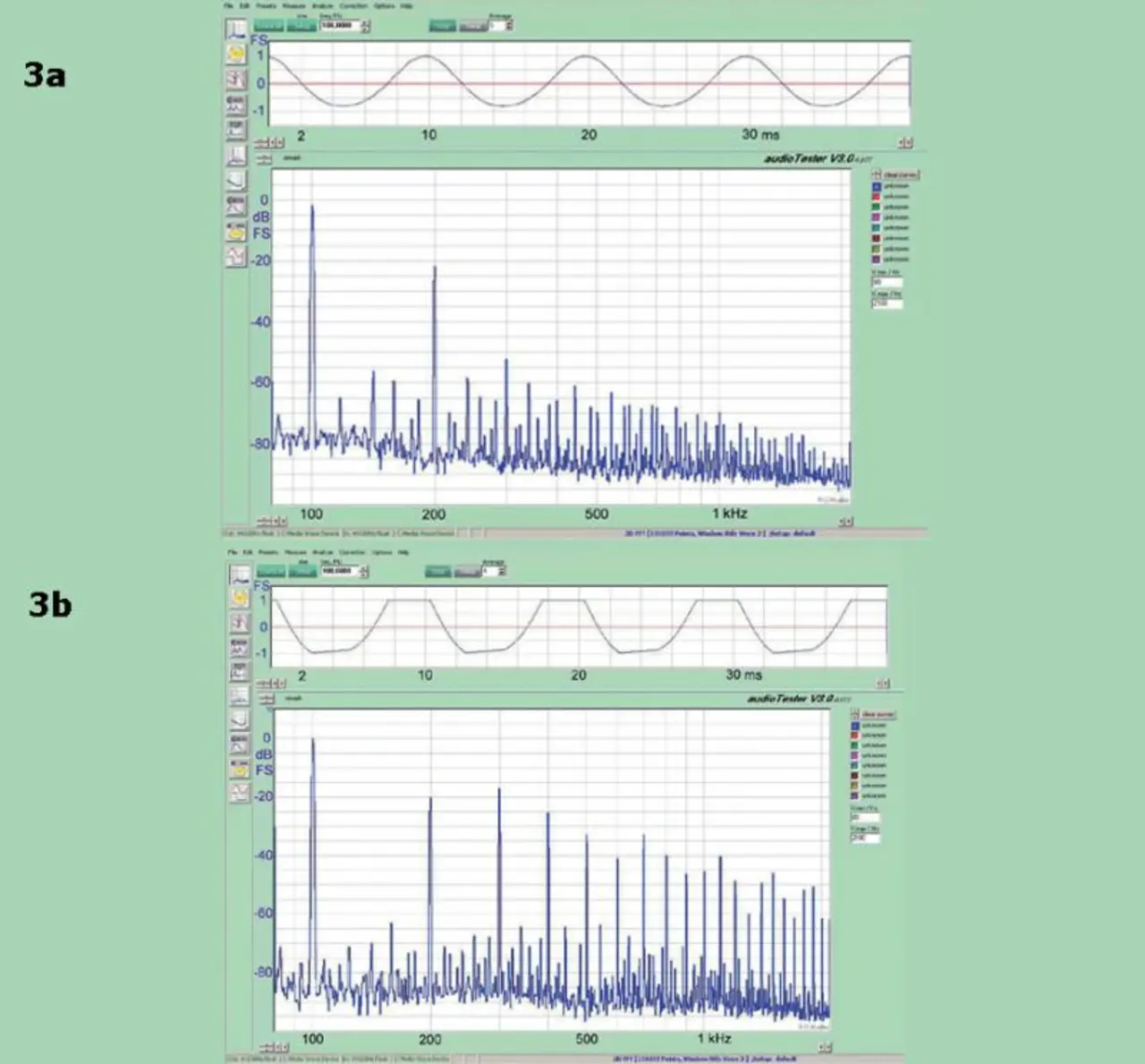

Bild 3 zeigt ein mit einem Rife-Vince-Fenster aufgenommenes Spektrum. Die zu prüfende Schaltung ist in diesem Fall ein einfacher Vorverstärker, angesteuert mit 100-Hz- Sinussignalen verschiedener Pegel. In Bild 3a ist oben das Ausgangssignal wiedergegeben; man sieht hier nicht unbedingt auf den ersten Blick, dass die Kurve bereits leicht verbogen ist. Im unteren Bildteil ist das Ausgangsspektrum zu sehen, es zeigt sich bereits eine deutliche Linie bei 200 Hz.

In Bild 3b ist der Eingangspegel erhöht, der Verstärker ist übersteuert (obere Kurve). Im Spektrum erscheinen jetzt kräftige Harmonische.

Je höher die Zahl der Messpunkte, desto feiner ist die Frequenzauflösung. Möglich sind 8192 (213) bis 1 048 576 (220) Punkte. Im ersteren Fall ist das Ergebnis allzu grob und wenig aussagekräftig, im letzteren braucht die Rechnung extrem viel Zeit. Sinnvolle Einstellungen liegen im Mittelbereich, z.B. bei 65 536 (216) Punkten.

Wegen der bei der Digitalisierung unvermeidlichen Quantisierungsfehler entsteht immer ein gewisser Rauschuntergrund, der mehr oder weniger stark zittert. Zur Beruhigung ist eine Mittelungsfunktion einschaltbar.

Maßgeblich sind nur die oberen Spitzen der Kurve, die die Pegel jeder Harmonischen anzeigen. Eine derartige Analyse ist sehr viel aussagekräftiger als die Summenangabe aller Harmonischen, undifferenziert als „Klirrfaktor“ bezeichnet. Bei HiFi- Verstärkern, die auch in den höchsten Qualitätsstufen immer noch einen gewissen Eigenklang haben, spielt die Relation zwischen geradzahligen und ungeradzahligen Harmonischen eine wesentliche Rolle. Geradzahlige werden subjektiv als angenehm empfunden und in geringem Maße durchaus geschätzt (was das wesentliche „Geheimnis“ der wieder auferstandenen Röhrenverstärker ist), ungeradzahlige zeigen sich dagegen klanglich als unangenehm und sind höchst unerwünscht.

Beide lassen sich hier präzise auseinanderhalten, was eine simple Klirrfaktormessbrücke nicht kann. Eine klassische Klirrfaktormessung ist aber ebenfalls möglich. Dazu sendet die Soundkarte ein Sinussignal mit kontinuierlich ansteigendem Pegel aus, die Gesamtverzerrungen erscheinen als Kurvenzug in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung.

Eine Erweiterung der FFT-Funktion ist die 3D-Spektrumanalyse, bei der sich mehrere Kurven hintereinanderstellen lassen, um zeitliche Verläufe wiederzugeben. Das Diagramm ist frei im Raum drehbar, es sind Ansichten aus verschiedenen Perspektiven möglich.

Impulsmessungen für weitere Details

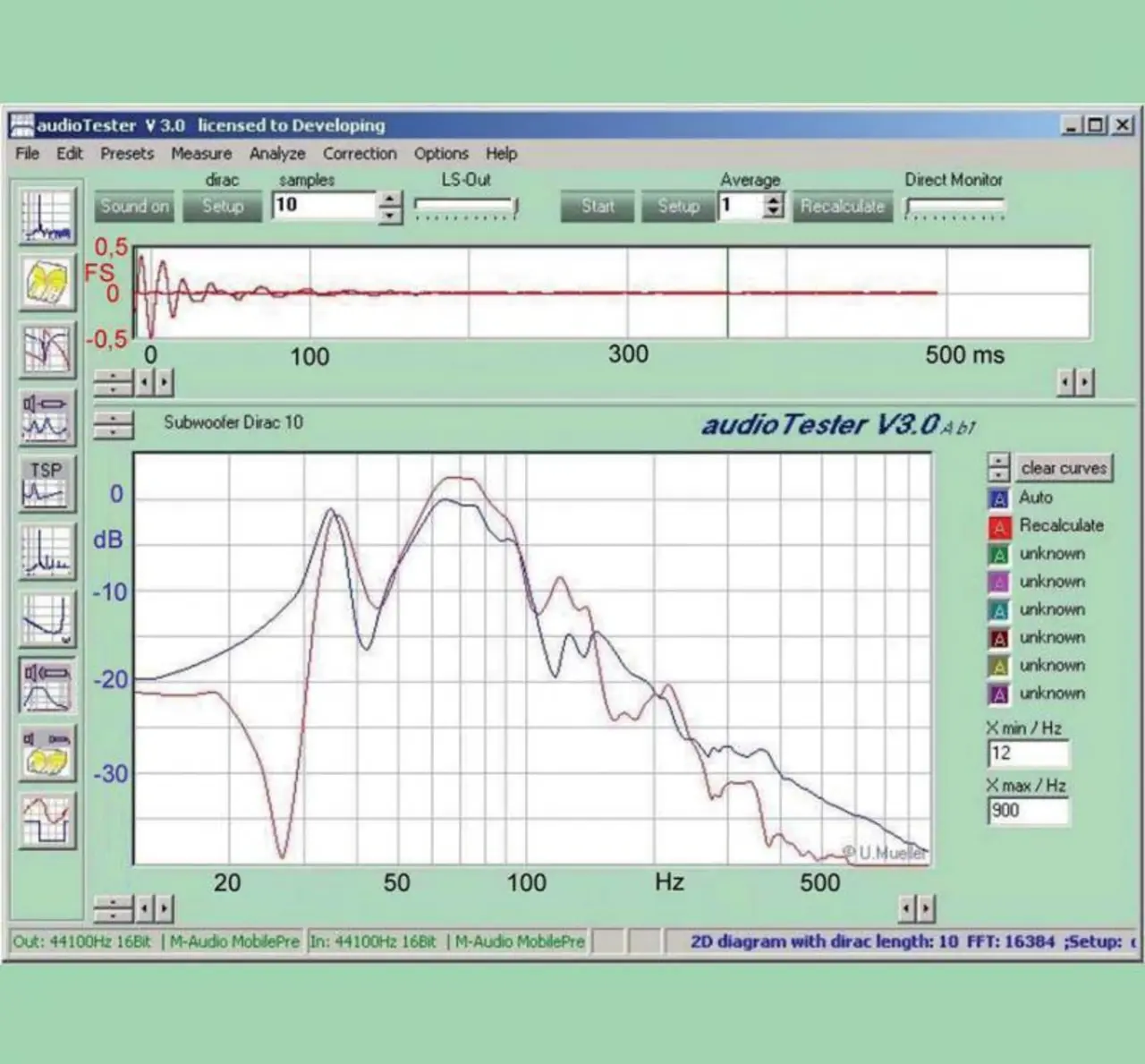

Eine Analyse im Frequenzbereich zeigt nicht immer alle Feinheiten. In vielen Fällen ist eine Untersuchung des Impulsverhaltens eines Geräts weitaus aufschlussreicher. Das gilt insbesondere für Lautsprecher. Dazu kann Audiotester Impulse verschiedener Form erzeugen, etwa „Dirac“, „MLS“ (Maximum Length Sequence) oder Sinus-Burst und die Reaktion darauf untersuchen. Der Impuls kann auch von extern eingespeist werden, z.B. von einer CD.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bild 4 zeigt das Verhalten eines Subwoofers, gemessen mit einem Mikrofon. Stimulus ist hier ein Dirac- Impuls mit einer Breite von 20 Samples. Mit Hilfe der Mittelung mehrerer Messungen lässt sich das Signal/ Rausch-Verhältnis verbessern, mit jeder Verdopplung der Messvorgänge um 3 dB.

Auch als Oszilloskop einsetzbar

PC-Digital-Speicheroszilloskope sind mittlerweile nichts Neues mehr. Auch diese Funktion ist mit enthalten. Wie bei den anderen Messungen sind auch hier Eingangsimpedanz, Maximal- Eingangspegel und die untere und obere Grenzfrequenz der Soundkarte zu beachten. Eventuell sind ein Impedanzwandler und/oder ein passender Spannungsteiler vorzuschalten. Die Y-Empfindlichkeit ist von 200 μV/div bis 2 V/div wählbar, die Zeitbasis zwischen 20 μs/div und 200 ms/div. Auch X/Y-Betrieb ist möglich. Für genaue Messungen sind die Eingangsempfindlichkeiten kalibrierbar.

Außer den genannten Messfunktionen stehen noch verschiedene weitere zur Verfügung. Ausführliche Hilfe gibt die 149 Seiten lange Anleitung. Zur jeder Messart sind Schaltbilder für den Anschluss und praktische Beispiele gezeigt. Alles in allem hat der Anwender hier einen vielseitigen praktischen Helfer für wenig Geld.

Der Autor:

Dipl.-Phys. Helmuth Lemme ist freier Mitarbeiter der Elektronik und betreut u.a. die Fachbereiche Sensorik, Photovoltaik, HF-Technik, Chipkarten und Optoelektronik. (hewlemme@aol.com)

- Niederfrequenz-Messplatz auf dem Bildschirm

- Frequenzgänge aufnehmen mit „Audiotester“

- Verzerrungen, Frequenzspektrum, Klirrfaktor