Miniaturisierte Spektrometer

Klein, günstig und auf dem Weg zur Alltagstauglichkeit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verschmieren der Filtercharakteristik bei der Miniaturisierung mit Software kompensieren

Von derartigen Filterkombinationen setzt man jetzt größenordnungsmäßig tausend nebeneinander auf einen CCD- oder CMOS-Bildsensor, der zugleich als Substrat dient. Wenn der Chip auf wenige mm² Größe begrenzt bleiben soll, damit er nicht zu teuer wird, dann ergeben sich für die einzelnen Filter Abmessungen im zweistelligen µm-Bereich. Hier taucht aber ein Problem auf: Wenn die Strukturen nicht mehr sehr groß im Vergleich zur Wellenlänge sind, dann machen sich Beugungseffekte bemerkbar, mit fortschreitender Verkleinerung immer stärker. Die tatsächliche Filterwirkung wird dann im Vergleich zur Theorie immer schlechter; die Durchlasskurven verschmieren und überlappen sich.

Jobangebote+ passend zum Thema

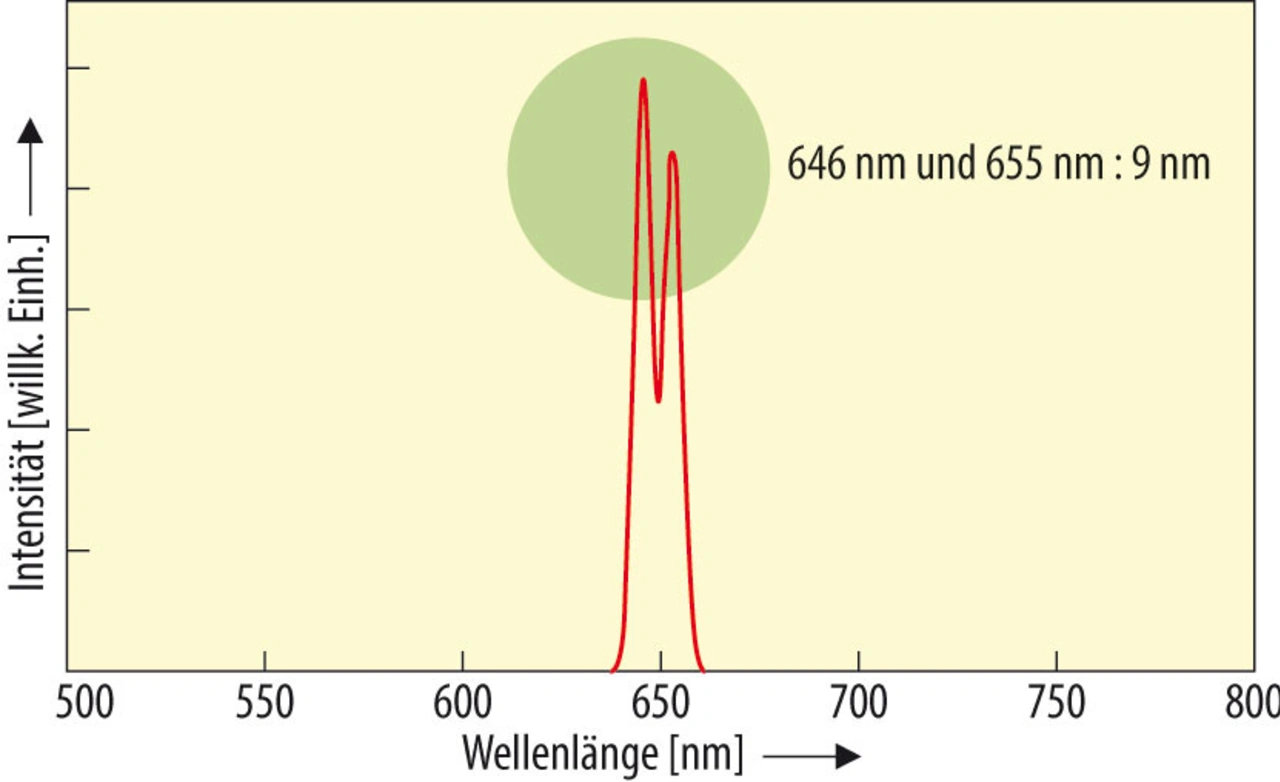

Statt den Chip größer zu machen, setzen die Entwickler von Nanolambda auf Software. Die spektralen Charakteristiken der Filter werden alle einzeln, ohne Überlappungseffekte, aufgenommen und in digitaler Form als Referenzmessung abgespeichert. Bei der konkreten Messung werden die durch Beugungseffekte entstandenen Fehler anhand der Referenzmessungen herausgerechnet. Der Software-Aufwand dafür ist erheblich, lohnt sich aber: Letztlich gelingt es, zwei benachbarte Peaks bei 646 und 655 nm, also mit einem Abstand von 9 nm, noch eindeutig voneinander zu trennen (Bild 2).

Die Produktion erfordert keine exotischen Materialien und kann auf üblichen CMOS-Linien laufen, sodass bei Großstückzahlen günstige Preise möglich werden – in erster Abschätzung um 10 Dollar. Weil es keine mechanisch beweglichen Teile und auch keine aufwändig zu montierenden Lichtwellenleiter gibt, ist der Einbau denkbar unkompliziert; auch Reflow-Löten ist zulässig. Der Chip wird mit 3,3 V versorgt und nimmt 10 mA auf. Die spektrale Auflösung liegt je nach Version zwischen 5 nm und 20 nm, die Wiederholbarkeit bei 1 nm. Verfügbar sind Versionen mit vier verschiedenen Spektralbereichen, insgesamt wird der Bereich von 360 bis 1050 nm abgedeckt; eine Erweiterung ist angestrebt. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist mit 300:1 angegeben, der Dynamikbereich mit 50 dB. Der eingebaute A/D-Wandler hat 12 bit Auflösung.

Mit dem Bauvolumen von 5 × 5 × 5 mm³ (inklusive vorgesetzter Optik) lässt sich der Baustein leicht in tragbaren Geräten wie Smartphones montieren. Damit wird eine Spektralanalyse auch außerhalb des Labors möglich. An Anwendungen wird es nicht mangeln: vor allem Lebensmittel-Untersuchungen, etwa die Reife von Obst anhand des Gehalts an Glukose und Fruktose, was direkt im Geschäft geschehen kann. Oder die Überprüfung der Echtheit von Markenprodukten – in China werden viele gefälschte Whiskys angeboten, was mit einem mobilen Spektralanalysator schnell für den Endverbraucher erkennbar wäre.

- Klein, günstig und auf dem Weg zur Alltagstauglichkeit

- Verschmieren der Filtercharakteristik bei der Miniaturisierung mit Software kompensieren