Bildgebende Diagnoseverfahren

Ultraschallanalyse: Tierische Diagnostik

Die Ultraschalluntersuchung ist das wohl wichtigste bildgebende Diagnoseverfahren in der Veterinärmedizin. Andere solche Untersuchungsmethoden wie die Magnetresonanztomografie und die Computertomografie, die man beim Menschen gern einsetzt, sind in der Veterinärmedizin nur eingeschränkt nutzbar, weil die Tiere für diese Untersuchungen in Narkose gelegt werden müssten. Die meisten der Einsatzgebiete des Ultraschalls in der Tiermedizin entsprechen denen der Humanmedizin. Viele Erkrankungen lassen sich damit schnell, sicher und mit geringer Belastung diagnostizieren.

Ein Hauptanwendungsgebiet des Ultraschalls in der Veterinärmedizin ist die frühzeitige Erkennung der Trächtigkeit von Zuchttieren wie Schweine, Rinder oder Pferde. Hier zeigen Ultraschallbilder eine Trächtigkeit sehr früh, außerdem ermöglichen sie die zeitnahe Bestimmung der Befruchtungsphase. In professionellen Tierzuchtbetrieben legt man großen Wert auf eine optimale Nutzung der Zuchttiere. Dazu strebt man kurze Befruchtungszeiten und möglichst geringe Abstände zwischen zwei Trächtigkeitsperioden an. Hier erweist sich der Einsatz der Ultraschallanalyse als wertvolle Unterstützung, sodass diese Methode bei der »Tierproduktion« starken Zuspruch erfährt.

Um diese Art der Ultraschalldiagnose effizient anwenden zu können, muss das verwendete Analyse-gerät mobil einsetzbar sein, es muss also portabel und unabhängig vom Stromnetz funktionieren. Es ist nahezu unmöglich oder mit großem Aufwand verbunden, die Zuchttiere zu einem stationären Analysegerät zu bringen. Daraus ergibt sich eine weitere wichtige Anforderung: die Einsatzmöglichkeit in rauer Umgebung (Stall, Weide).

Das Gerät muss bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +50 °C, bei Sonne und Regen und in teilweise verschmutzter Umgebung problemlos arbeiten. Für die schnelle Beurteilung des Zustandes der Tiere ist es unabdingbar, die Ultraschallbilder sofort darstellen zu können, was die Möglichkeit einer Echtzeit-Bildverarbeitung und -darstellung des eingesetzten Gerätes bedingt. Die Bedienung des Gerätes muss simpel sein, da es häufig vom Züchter selbst oder seinem Personal benutzt wird, und nicht von einem Tierarzt. Moderne Geräte wie das mobile Ultraschall-Analysesystem »ibex« von E.I. Medical wurden speziell zur Erfüllung dieser Anforderungen entwickelt, ihr Einsatzgebiet ist die professionelle Tierzucht.

Unter Ultraschall versteht man in der Akustik die Schallfrequenzen, die jenseits des menschlichen Hörbereichs, also oberhalb von 20 kHz liegen. Schalldruckwellen komprimieren und expandieren das durchschallte Medium, beispielsweise einen Tierkörper. Die Ausbreitungseigenschaften der Ultraschallwelle sind dabei materialspezifisch: So liegt sie beispielsweise in Weichgeweben und Flüssigkeiten bei etwa 1450 m/s bis 1580 m/s, in Knochen aber etwa zwischen 3000 m/s und 4000 m/s. Diese Tatsache wird unter anderem in der veterinärmedizinischen Sonografie ausgenutzt.

Im Allgemeinen erzeugt man Ultraschallwellen durch Nutzung des inversen piezoelektrischen Effektes in bestimmten Kristallen und Keramiken: Ein elektrisches Wechselfeld, angelegt an das piezoelektrische Material, führt zu einer mechanischen Verformung des Materials. Die dabei entstehende Ultraschallwelle pflanzt sich dann in einem angekoppelten Medium wellenförmig fort. In der bildgebenden Ultraschalldiagnostik erzeugt ein Schallkopf die Ultraschallwellen.

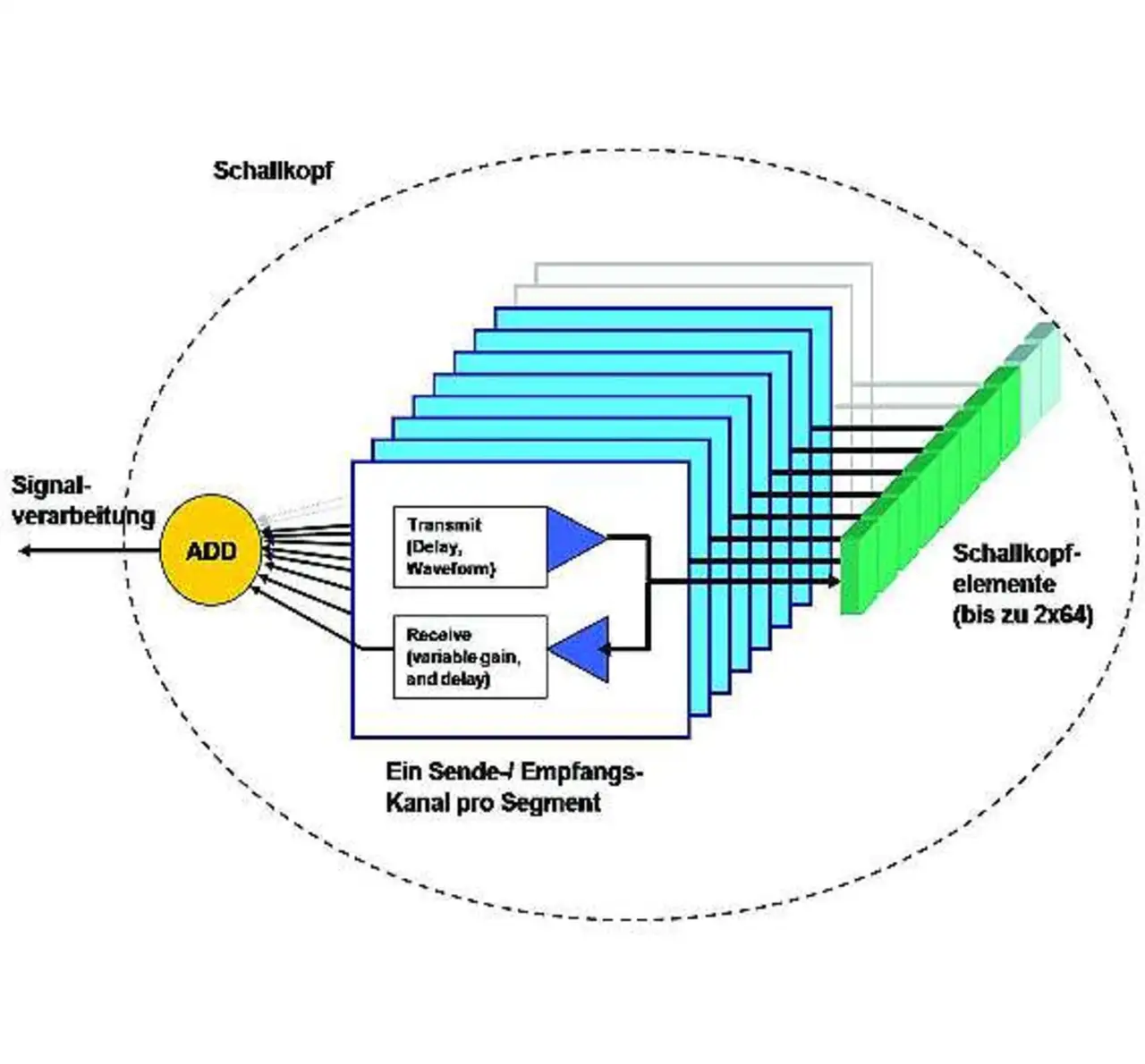

Dieser besteht aus bis zu 256 elektrisch einzeln angesprochenen Piezoelementen und erlaubt, die Ultraschallwelle gepulst mit einer entsprechenden Emissionsfrequenz in den Tierkörper einzubringen.

Das Echo dieser Ultraschallwellen wird mit dem gleichen Schallkopf wieder aufgenommen und in elektrische Signale zurückgewandelt.

Diese ein-dimensionalen Signale hoher Frequenz verarbeitet das Ultraschallgerät dann in Echtzeit und verwandelt sie in eine zweidimensionale Bildinformation, um sie auf einem Display darzustellen oder weiterzuverarbeiten.

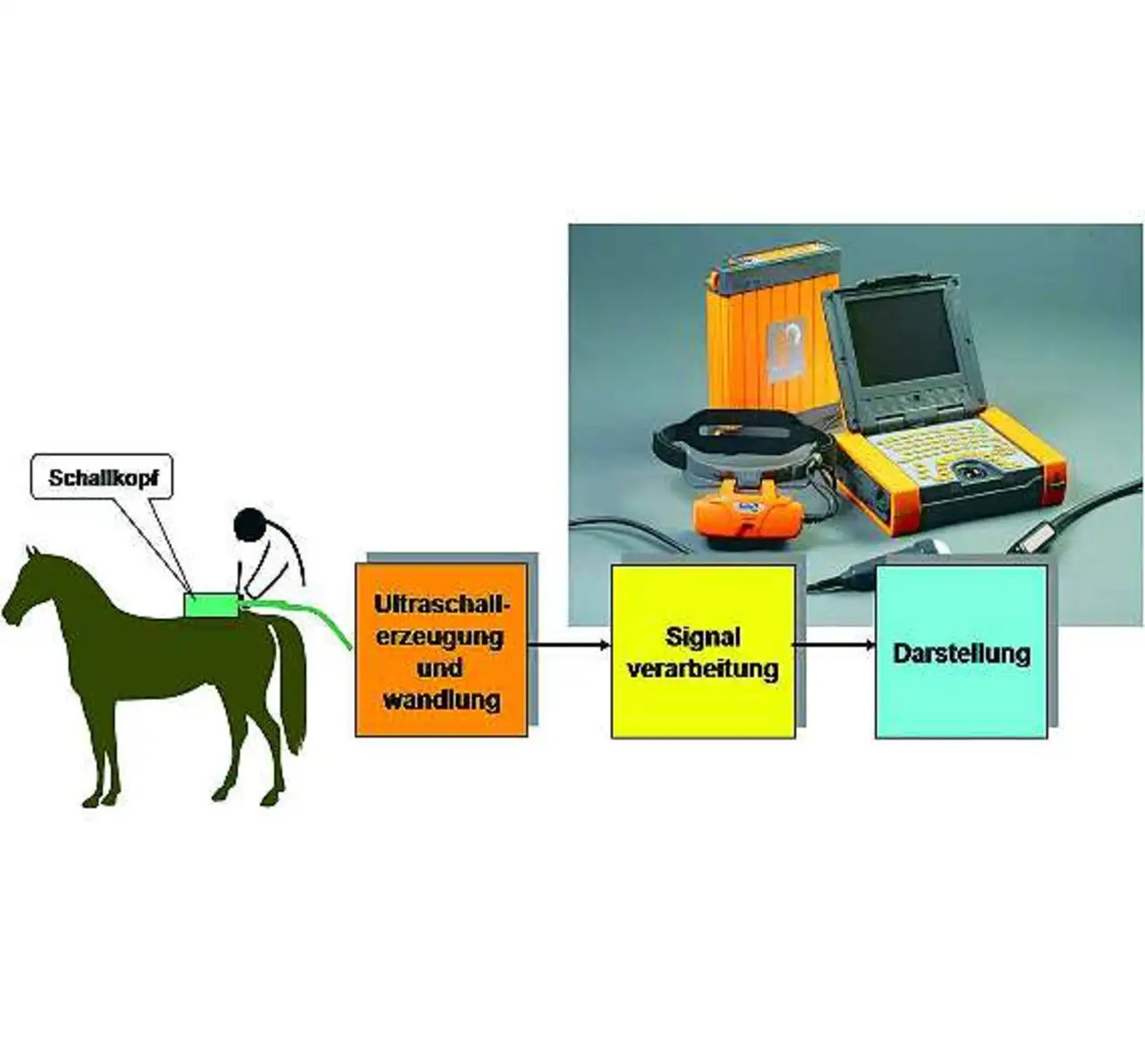

Je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Bauformen des Schallkopfes. Bild 1 zeigt die prinzipielle Verarbeitungskette bei der Ultraschall-Sonografie.

Die Echtzeitverarbeitung der gewandelten Ultraschallsignale lastet die Signalverarbeitungseinheit ziemlich aus.

Der Schallkopf besteht in der gezeigten Anwendung aus 64 Elementen (Transducer) mit je einem Sende-/Empfangssignal pro Element.

Bei einer Auflösung des Signals von 12 Bit und einer Abtastrate von 40 MHz entsteht ein kontinuierlicher Datenstrom von 30 720 MBit/s.

Diese Datenmenge muss die Signalverarbeitungseinheit bewältigen.

Die einfachste Signalverarbeitung erzeugt 2D-Bilddaten zur Darstellung des gescannten Bildes auf einem Display.

Technische Umsetzung

Das amerikanische Unternehmen E.I. Medical wählte im Jahr 2008 Netmodule als Partner für die Entwicklung einer neuen Produktfamilie.

Bei der schaltungstechnischen Realisierung galt es zu entscheiden, ob die Verarbeitung der Ultraschallsignale mit Hilfe kommerziell erhältlicher digitaler Signalprozessoren (DSPs) oder direkt in programmierbarer Hardware (FPGAs) durchgeführt werden sollte. Man verglich den DSP »TMS320C6413« von Texas Ins-truments mit dem FPGA »XC3SD 1800« von Xilinx. Das Ergebnis des Vergleichs zeigte, dass die Verarbeitung der Ultraschallsignale nur mit FPGAs effizient erfolgen kann.

Um die erforderliche hohe Rechenleistung mit DSPs zu erreichen, müsste man mehrere Prozessoren parallel betreiben, während dieselbe Leistung mit nur einem FPGA sehr ökonomisch realisierbar ist.

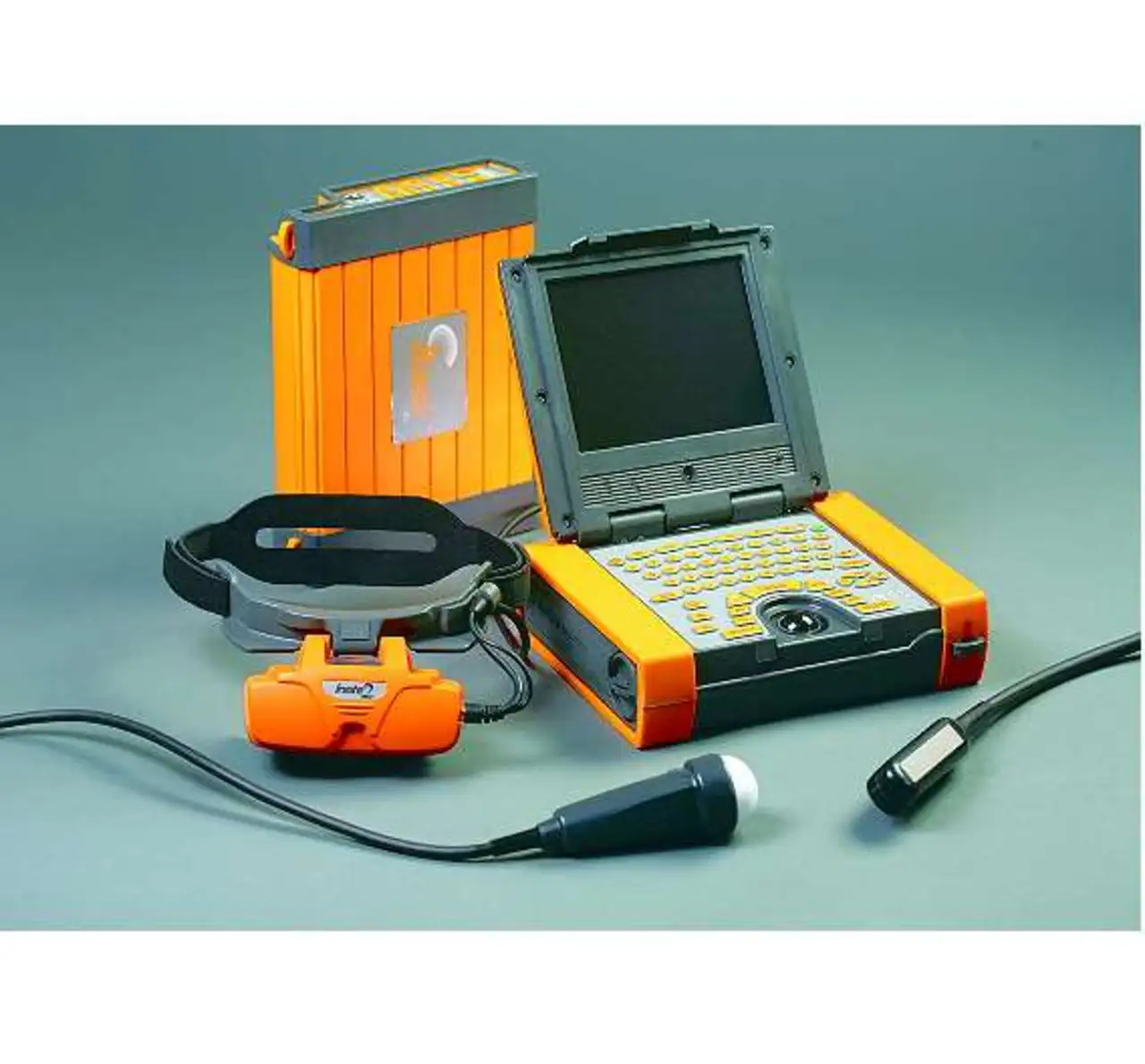

»Ibex Pro« wiegt 2,6 kg und steckt in einem Gehäuse mit Schutzklasse IP56 (staubgeschützt, dicht gegen starke Wasserstrahlung). Das Farb-LC-Display mit 640 x 480 Pixeln (VGA) stellt die Ultraschallbilder und die Benutzerführung dar. »Ibex Lite«, ein Analysegerät für einfachere Anwendungen, wiegt rund 1,6 kg und ist in einem Gehäuse mit Schutzklasse IP67 (staubdicht, wasserdicht gegen zeitweiliges Untertauchen) untergebracht.

Zur Ausstattung zählt ein Video-Headset mit VGA-Auflösung, um Ultraschallbilder und die Benutzerführung darzustellen. Optional lässt sich dieses auch bei Ibex Pro einsetzen, etwa bei starker Sonneneinstrahlung. Über die in beiden Geräten integrierte USB-2.0-Schnittstelle lassen sich beispielsweise Bilder oder Messwerte auf einen USB-Stick speichern oder davon laden. Über Drahtlos-Schnittstellen wie Bluetooth und IEEE 802.11 lassen sich Bilder und Messergebnisse übertragen. Zur interaktiven Bedienung ist ein Trackball integriert.

Beide Instrumente eignen sich für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +55 °C und damit speziell für den Außeneinsatz (Koppel, Weide). Lithium-Ionen-Akkus erlauben einen Dauerbetrieb über mindestens vier Stunden. Ein Netzteil zum Betrieb am Netz und Aufladen der Akkus gehört zur Standardausrüstung, ein externes Batterieladegerät ist optional erhältlich. Als System-CPU kommt ein »TMS320DM6441« von Texas Instruments zum Einsatz. Jenes SoC übernimmt die allgemeinen Rechnerfunktionen einschließlich der 2D-Bildverarbeitung für die Darstellung der Ultraschallbilder.

Der Scan-Umwandlung der Ultraschallsignale dient eine Verarbeitungseinheit mit einem FPGA-Baustein. Das System läuft ohne rotierende Speicher und kann bis zu 128 Bilder als Einzelbilder oder als Filmschleife aufzeichnen. Speziell für den Einsatz in harter Umgebung lassen sich verschiedene Schallköpfe von 2 MHz bis 10 MHz anschließen.

| Ultraschall in der (Veterinär-)Medizin |

|---|

|

Als Ultraschall gilt zwar jeder Schall mit einer Frequenz oberhalb der menschlichen Hörgrenze, zwischen 20 kHz und 1 GHz, in der Diagnostik kommen jedoch Frequenzen zwischen 1 MHz und 40 MHz bei einer mittleren Schallintensität von 100 mW/cm2 zum Einsatz. Ein Ultraschallgerät enthält eine Elektronik für die Schallerzeugung, Signalverarbeitung und -darstellung, außerdem Schnittstellen für einen Monitor und Drucker sowie für Speichermedien oder Videokameras. Per Kabel daran angeschlossen ist eine auswechselbare Ultraschallsonde, auch Schallkopf genannt. Die Ultraschallwellen werden mit in der Sonde angeordneten Kristallen durch den piezoelektrischen Effekt erzeugt und auch wieder nachgewiesen. Von Bedeutung für die Schallausbreitung in einem Material ist die Impedanz; an der Grenzfläche zweier Stoffe mit großem Impedanzunterschied wird der Schall stark reflektiert. Dieser Unterschied ist zwischen Luft und beispielsweise Wasser besonders stark ausgeprägt, deshalb wird die Ultraschallsonde immer mittels eines stark wasserhaltigen Gels angekoppelt, damit Lufteinschlüsse zwischen dem Sondenkopf und der Hautoberfläche den Schall nicht reflektieren. Die Sonde sendet kurze, gerichtete Schallwellenimpulse aus, welche die Gewebeschichten unterschiedlich stark reflektieren und streuen (Echogenität). Aus der Laufzeit der reflektierten Signale lässt sich die Tiefe der reflektierenden Struktur rekonstruieren. Das Ultraschallgerät stellt die Stärke der Reflexion als Grauwert auf einem Monitor dar. So stellen sich Strukturen geringer Echogenität als schwarze, Strukturen hoher Echogenität als weiße Bildpunkte dar. Gering echogen sind vor allem Flüssigkeiten wie Harnblaseninhalt und Blut. Eine hohe Echogenität besitzen Knochen, Gase und sonstige stark Schall reflektierende Materialien. |

Über den Autor: