»Intelligente« Implantate

Therapie wird elektronisch

Diagnose und Therapie werden immer »elektronischer« – die Fortschritte in der Halbleiter- und Sensortechnologie und die Möglichkeiten der Miniaturisierung zeigen, dass sich die technische Welt immer mehr an die biologische annähert und die Dimensionen sich überlagern. Dies erlaubt die Entwicklung von Dia¬gnose- und Therapiesystemen, die mit informationstechnischer Unterstützung personalisierte und autonome Therapien ermöglichen.

Neben zellbasierten Messsystemen, die bereits über eine Ex-vivo-Analyse eine individuelle Therapie für den Patienten ermöglichen – beispielsweise die prädiktive Messung von Medikamenten und deren Wirkung auf den Organismus (siehe Beitrag »Gesund durch Elektronik« in der Ausgabe 03/2014, Seite 23) – entwickelt der Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik der TU München (HNLME) Anwendungen zur Diagnose und Therapie von Krankheiten oder körperlichen Einschränkungen in vivo, also direkt im Körper. Eine elektronische Plattform für Implantate ermöglicht es, die Palette an Lösungen individuell auf den einzelnen Nutzer abzustimmen.

Das Ergebnis der ersten Forschungsschritte zu dieser »theranostischen« Implantat-Plattform ist eine Zahnschiene zur Detektion von Bruxismus. Als Bruxismus bezeichnet man das nicht-funktionelle Knirschen mit den Zähnen. Es geschieht hauptsächlich unbewusst und hat meist psychische Ursachen wie Stress oder Depression. Mit der »intelligenten« Zahnschiene können unter Bruxismus leidende Personen herausfinden, ob und in welchem Maße sie von diesem Phänomen betroffen sind – und gleichzeitig schützt die Schiene die Zähne.

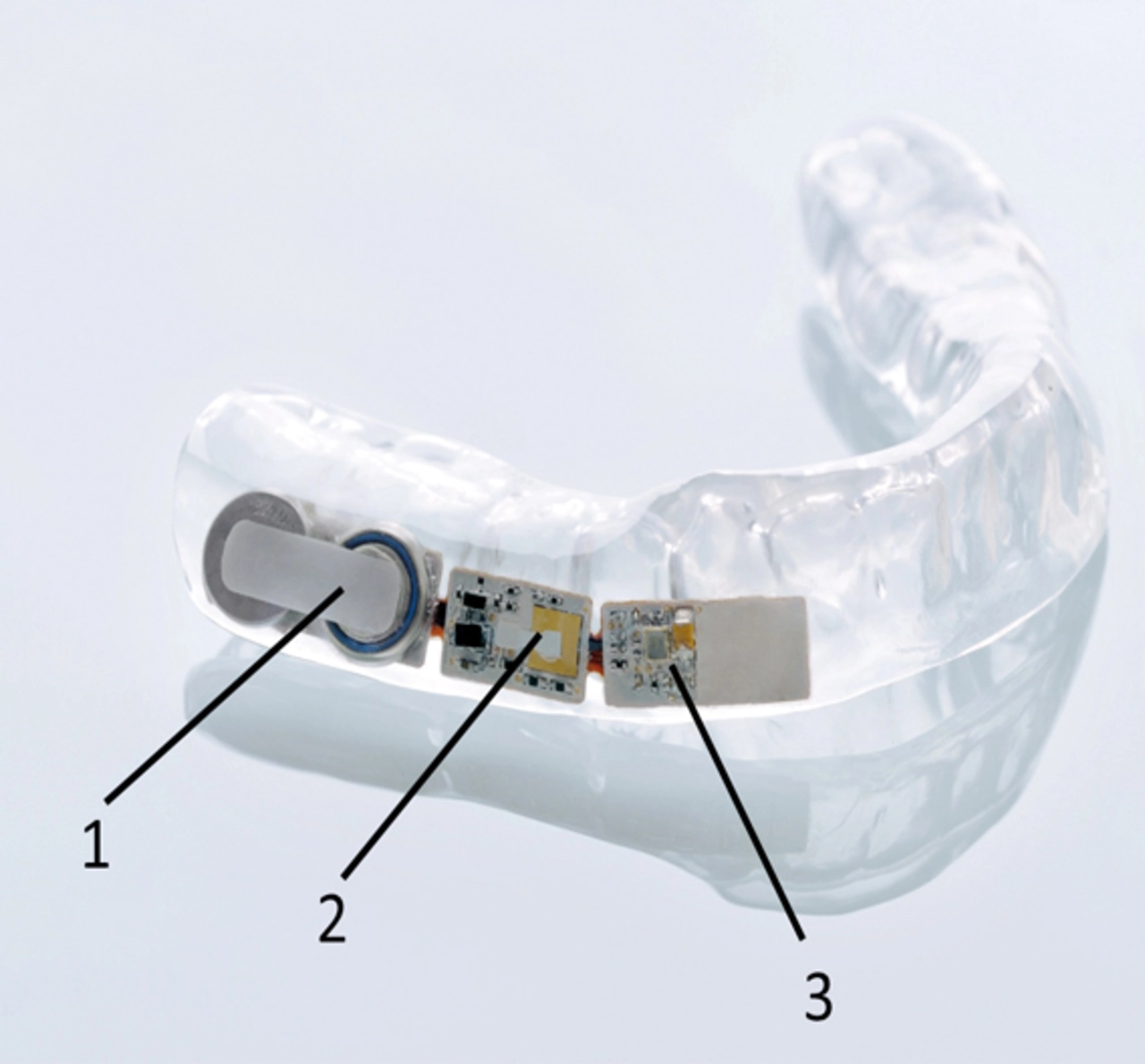

Für diese Anwendung wurde ein piezoelektronischer Sensor in eine herkömmliche Zahnschiene integriert. Der Sensor misst in der Schiene bei jeder Knirschbewegung die Kieferkraft des Patienten und gibt so Aufschluss über Auslöser und Intensität des Zähneknirschens:

Ein Funktransmitter sendet die Messdaten drahtlos an einen kleinen Empfänger (siehe Bild 1a und 1b). Dieser kann sich am Schlafplatz oder am Körper des Patienten befinden. Über eine USB-Schnittstelle werden die gespeicherten Daten auf den Computer des behandelnden Arztes übertragen.

Analysiert der Arzt die aufgezeichneten Daten und führt der Nutzer ein Patiententagebuch, lassen sich die jeweiligen Auslöser für das Knirschen leichter identifizieren und Gegenmaßnahmen treffen.

Zudem ist über das drahtlose System ein direktes therapeutisch nutzbares Biofeedback mittels Vibrationssignal möglich. Dies geschieht ebenfalls über den Empfänger.

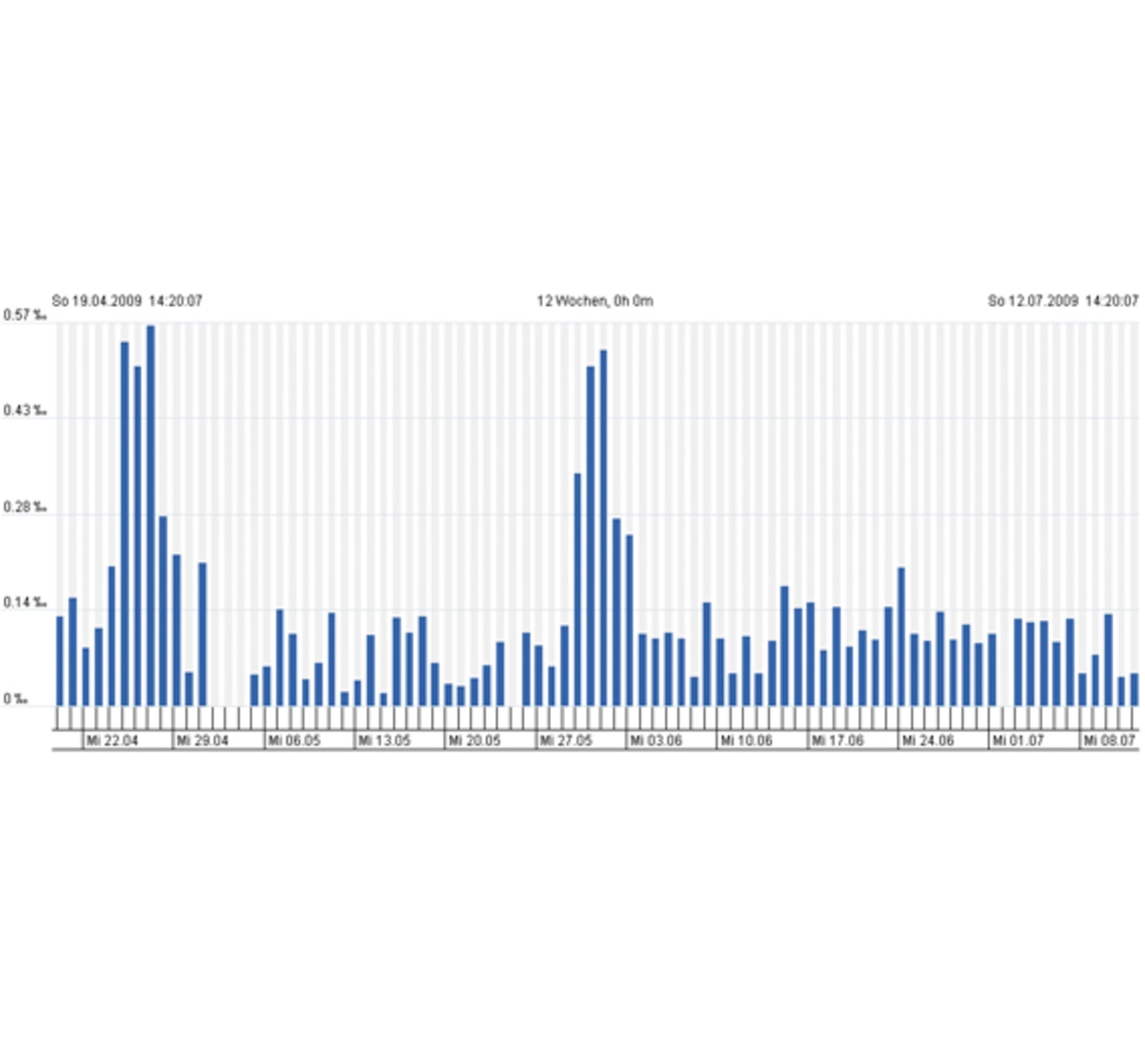

Durch das Biofeedback war bei ausgewählten Patienten, die das System freiwillig benutzten, ein deutlicher Rückgang des Knirschens nach wenigen Tagen beziehungsweise Nächten zu beobachten (Bild 2).

Das in der Zahnschiene erprobte elektronische Messsystem wurde in einem nächsten Schritt für den Einsatz in der Tumortherapie erweitert.

Diese Variante umfasst ein lokal in den menschlichen Körper implantierbares Sensorsystem sowie ein drahtloses Steuergerät außerhalb des Körpers.

Eine aktive Regelung von außen kann – ausgehend von den erfassten Vitalparametern des entsprechenden Organs – Einfluss auf Körperfunktionen nehmen.

Dem Tumor auf der Spur

In der Krebstherapie ist das Implantatsystem für das In-situ-Monitoring von Tumoren einsetzbar. Dabei misst es den Gehalt von gelöstem Sauerstoff in der Umgebung des Tumors, denn die Sättigung von Geweben mit Gelöst-Sauerstoff spielt eine entscheidende Rolle bei invasiven Prozessen in malignen Tumoren: Der Sauerstoffpartialdruck von Geweben steuert die Funktion von Zellen entscheidend, beeinflusst aber auch die Zellteilung und Ausbreitung von malignen Tumoren.

So korreliert die Hypoxie (Sauerstoffmangelversorgung) in vielen soliden Tumoren mit dessen Wachstum und der Sensitivität hinsichtlich der therapeutischen Bestrahlung.

Auch die von anderen Gruppen erhobenen Befunde zeigen, dass sowohl dem pO2- als auch dem pH-Wert in unmittelbarer Tumornähe eine große wachstumssteuernde Bedeutung zukommt.

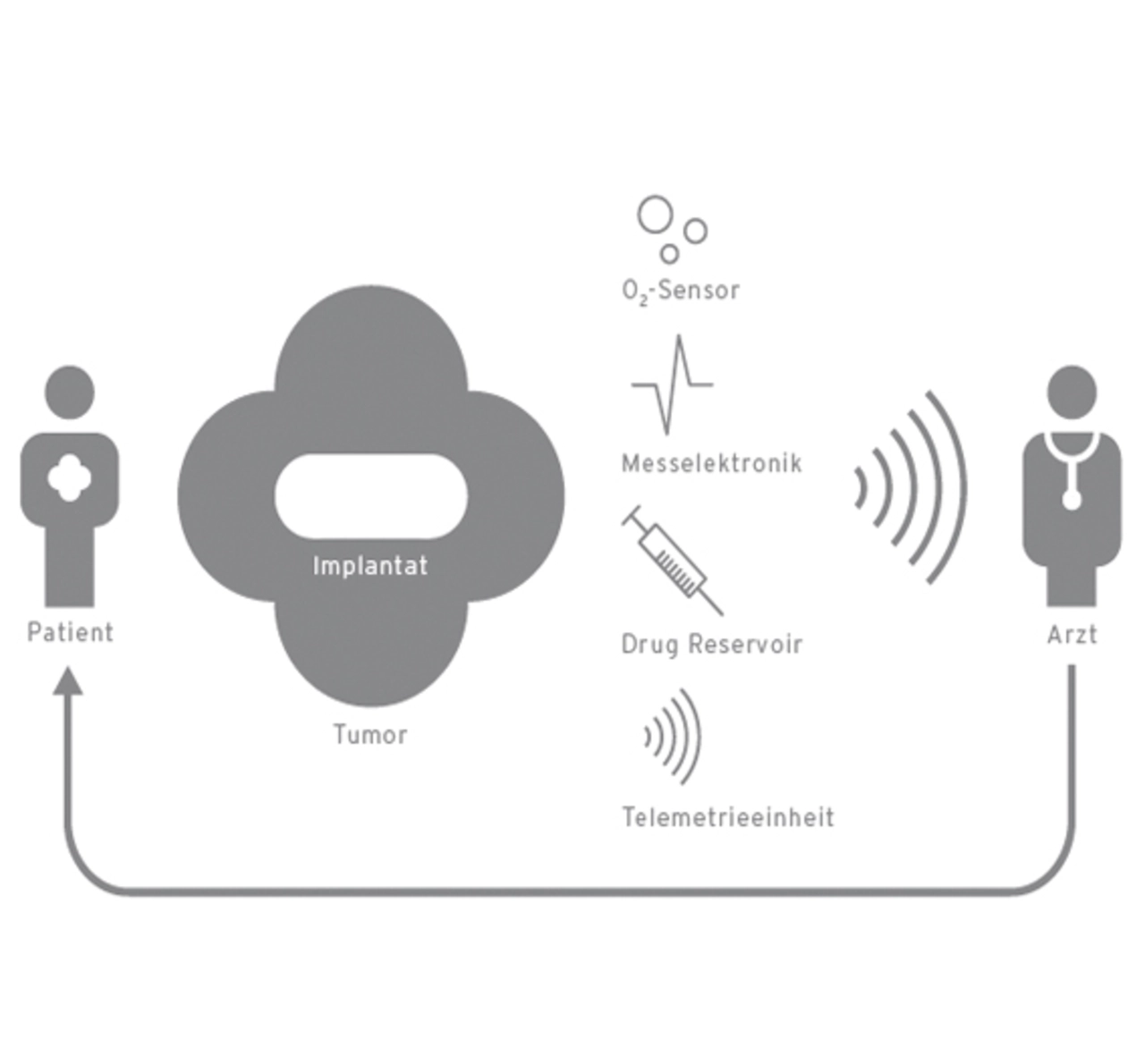

Für die Diagnose wird der Sauerstoffsensor in unmittelbarer Nähe eines Tumors abgesetzt, misst die metabolisch bedingte zunehmende Hypoxie und liefert wichtige Informationen zur Tumoraktivität. Das Wachstumsverhalten des Tumors lässt sich so beispielsweise als Basis einer individualisierten und genau dosierten Therapie heranziehen. Der Sensor kann selbst Sauerstoff produzieren oder über eine Medikamentenpumpe Wirkstoffe applizieren (Bild 3).

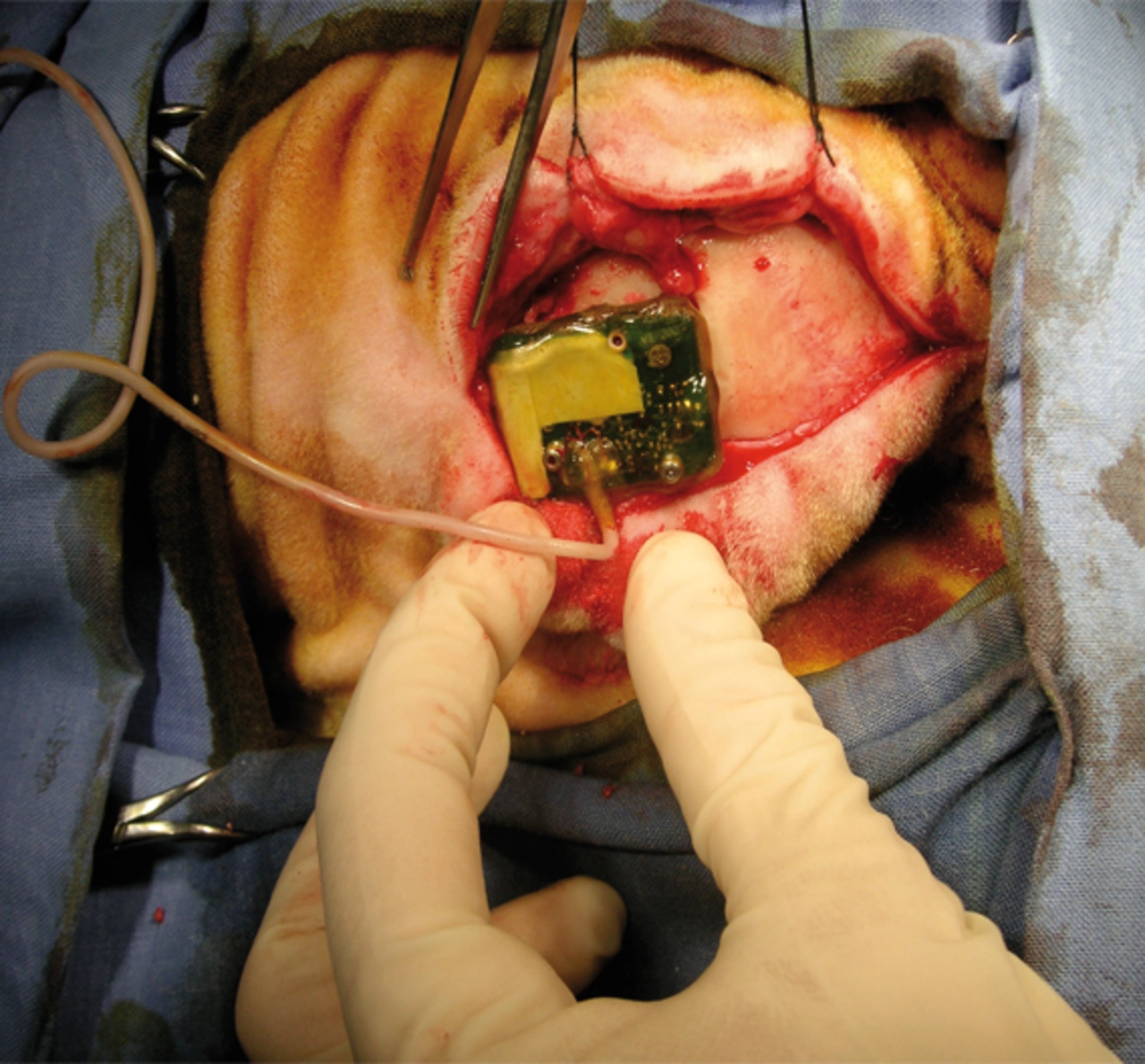

Ein solches Implantat wäre zukünftig auch zur Überwachung von Knochenheilung, in orthopädischen Implantaten und in der Wundversorgung einsetzbar. Denn auch in diesen Fällen gibt die Sauerstoffsättigung Aufschluss über den Zustand der betroffenen Körperstelle. In orientierenden Versuchen wurde das System bereits bei der Verfolgung von Knochenregeneration an der Schädelkalotte von Schafen erprobt (Bild 4a und 4b).

Medizinische Betreuung aus der Ferne

Eingebunden in das am HNLME entwickelte Assistenzsystem »COMES«, wird diese Plattform für »intelligente« Implantate Teil einer telemedizinischen Anwendung: COMES steht für »COgnitive MEdizinische Systeme für Diagnose und Therapie sowie ständige medizinische Betreuung« (comes, lat.: der Begleiter).

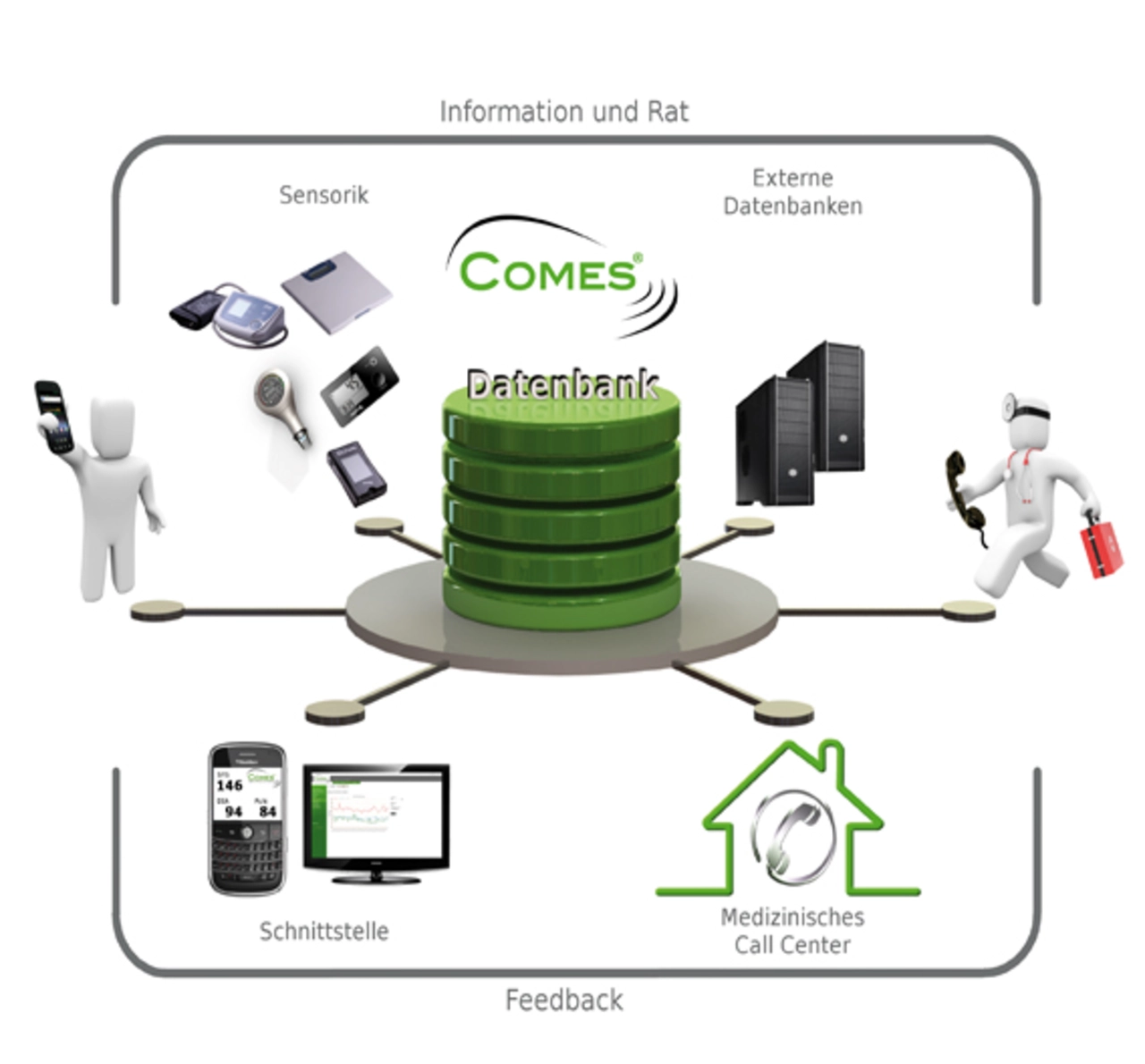

Das Netzwerk verbindet handelsübliche medizinische Messgeräte (wie Blutdruckmessgerät oder Aktivitätssensor) über drahtlose Datenschnittstellen mit einem ärztlichen Umfeld (Bild 5).

Richtig eingesetzt, kann es zur Prävention von Krankheiten dienen oder chronisch kranke Nutzer in der regelmäßigen Beobachtung ihrer Werte unterstützen. Patient und Arzt kommen so ohne räumliche Fortbewegung in Kontakt.

Die einzelnen Parameter werden zuhause oder unterwegs gemessen und dann automatisch drahtlos an Arzt oder Betreuer versandt. Dies erspart den Weg in die Praxis oder lange Wartezeiten und bietet beispielsweise Nutzern in ländlichen Regionen Vorteile, in denen Hausärzte fehlen.

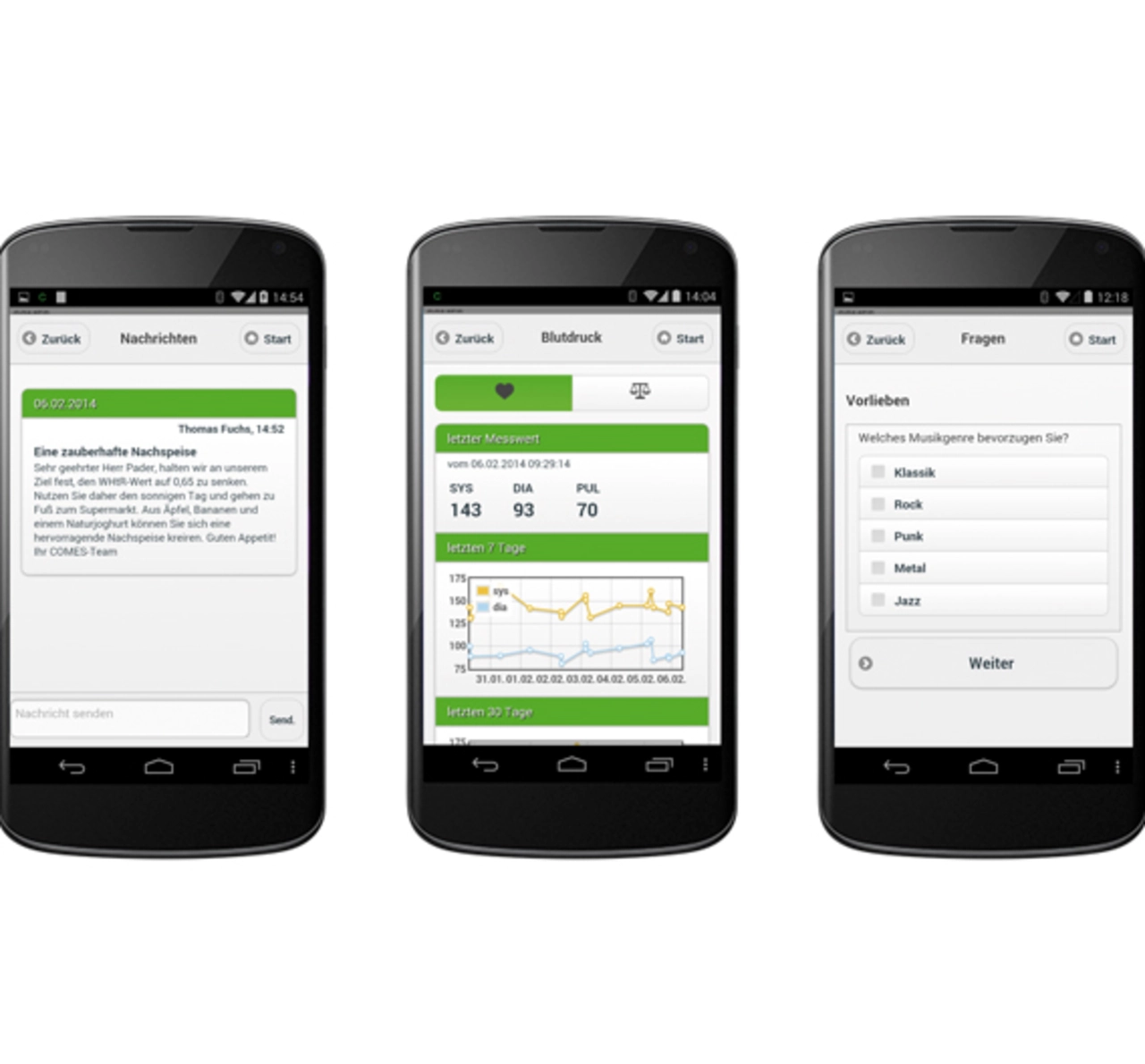

Nach Durchführen der Messung kann der Nutzer seine Werte einzeln oder im Überblick an seinem persönlichen Gerät ansehen – beispielsweise auf dem Smartphone oder in der Webansicht.

Die Werte werden automatisch an die sichere externe Datenbank weitergeleitet.

An Stelle eines Hausarztes kann auch ein medizinisches Versorgungszentrum oder ein medizinisches Callcenter zur Notfall- und Akutassistenz (wie es beispielsweise von Medgate [2] in der Schweiz bereits realisiert ist) die Daten empfangen und auswerten.

Durch den zeitnahen Datenempfang kann der Arzt unmittelbar eine Diagnose stellen und gegebenenfalls intervenieren.

Anhand der Messergebnisse kann der Patient über COMES zusammen mit seinem Arzt oder medizinischen Betreuer einen individuell angepassten Therapieplan (Bewegungsprogramm, Ernährung) erstellen.

Im regelmäßigen Dialog erfährt er aktive Unterstützung im Erreichen des Therapieziels. Aktuelle Datenübertragung und speziell konzipierte elektronische Fragebögen (Bild 6) leisten dabei wertvolle Hilfe.

So lässt sich die Behandlung unterschiedlicher Krankheitsbilder (vor allem des Herz-Kreislauf-Systems mit den Aspekten Blutdruck, Gewicht, Bewegung) nachhaltig begleiten.

Luft für kleine Lungen

Gegenwärtig sind unter anderem folgende sensorgestützte medizinische Messgeräte an die Plattform anschließbar: Blutdruckmessgerät (Oberarm und Handgelenk), Waage, Aktivitätssensor, Glukosemessgerät, individuell abgestimmter Bewegungstrainer, Zahnschiene zur Behandlung von Bruxismus, Stirnband für die Überwachung von schlafbezogenen Atemstörungen und EKG.

Speziell für die Asthmatherapie bei Kindern wurde der Lufttacho von sendsor [3] in Kooperation mit dem HNLME entwickelt (Bild 7). Der an kleine Kinderlungen angepasste Messbereich sorgt für ein zuverlässiges und genaues Messen auch bei Werten unter 300 l/min. Weil ein auf kontrollierte Atmung abgestimmtes Spiel mit eingebunden ist, lässt sich der Lufttacho sowohl als Diagnosegerät als auch als Atemtrainer für Kinder verwenden.

Angeschlossen an die COMES-Plattform ist der Lufttacho auch für die Anwendung von Aerosoltherapien einsetzbar.

Über die Autoren:

Prof. Bernhard Wolf ist Ordinarius am Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik der Technischen Universität München und Karolin Herzog ist am selben Lehrstuhl zuständig für Kommunikation und Projektkoordination.

| Der Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik |

|---|

|

Auf der Basis umfangreicher Grundlagenforschung an den Standorten Freiburg, Rostock und München hat die Gruppe um Bernhard Wolf vom Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Medizinische Elektronik (HNLME) an der Technischen Universität München über die letzten 25 Jahre hinweg eine Reihe von medizinelektronischen Geräten entwickelt. Diese sind mittlerweile in der medizinischen Erprobung oder bereits im praktischen Einsatz. In Ausgründungen und Partnerfirmen wurde die technische Qualität der Systeme bis zur Zertifizierung beständig weiter optimiert. Mit seinen Ausgründungen und dem Steinbeis Transfer Zentrum Zellchip-Technologien ist der Lehrstuhl in der Lage, auch komplexe Fragestellungen von der Grundlagenforschung bis hin zum klinikfähigen Demonstrator zu bearbeiten. Er verfügt über Erfahrung im Umgang mit Zulassungsverfahren und hat dank der Ausgründungen auch die Möglichkeit zur Herstellung zugelassener Erprobungssysteme für die klinische Forschung. |