Stromversorgung und Embedded-Mainboards

Kernkomponenten aufeinander abgestimmt

Medizingerätehersteller stehen bei der Systementwicklung zunehmend komplexer werdender Applikationen mehr denn je vor großen Herausforderungen. Die funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen an das Endprodukt sind umfangreich und die Möglichkeiten der technischen Umsetzung ebenso vielfältig. So muss das Rechnersystem IEC/EN-60601-1-konform ausgelegt sein. Hinzu kommt der Zeit- und Testaufwand, der bei der Auswahl der passenden Komponenten anfällt. Ein abgestimmtes Paket von Stromversorgung und Mainboard soll Zeit und Kosten bei der Systementwicklung sparen.

Als Systemplattform stehen für IEC/EN-60601-1-konforme Rechnersysteme unter anderem leistungsfähige und langlebige Mainboards in zahlreichen Formfaktoren zur Verfügung. Sie bieten dem Entwickler eine flexible und individuell skalierbare Leistungsvielfalt auf Basis aktueller Prozessortechnologien. Zudem verfügen sie bereits über eine umfangreiche Ausstattung an I/O-Schnittstellen und leistungsstarker HD-Grafik für mehrere Displays auf der Platine sowie Out-of-Band-Management für den Service- und Wartungsfall.

Mit der entsprechenden Software entsteht die zentrale »Intelligenz« eines Systems. Fehlt nur noch das Netzteil, das sozusagen als »Herz« des medizinischen Computersystems für die sichere und zuverlässige Stromversorgung verantwortlich ist. Da die Verfügbarkeit des gesamten Medizingerätes maßgeblich von dieser Komponente abhängt, sollten Entwickler während des Design-in-Prozesses ein besonderes Augenmerk auf die Wahl des passenden Netzteils legen.

Neben der optimalen Dimensionierung und normgerechten Ausführung eines Schaltnetzteils hinsichtlich Bauform, Leistung, Sicherheit und Energieeffizienz ist vor allem das perfekte Zusammenspiel mit dem eingesetzten Mainboard von entscheidender Bedeutung. Die Auswahl an medizinischen Netzteilen und Mainboards am Markt ist heute nahezu unüberschaubar vielfältig.

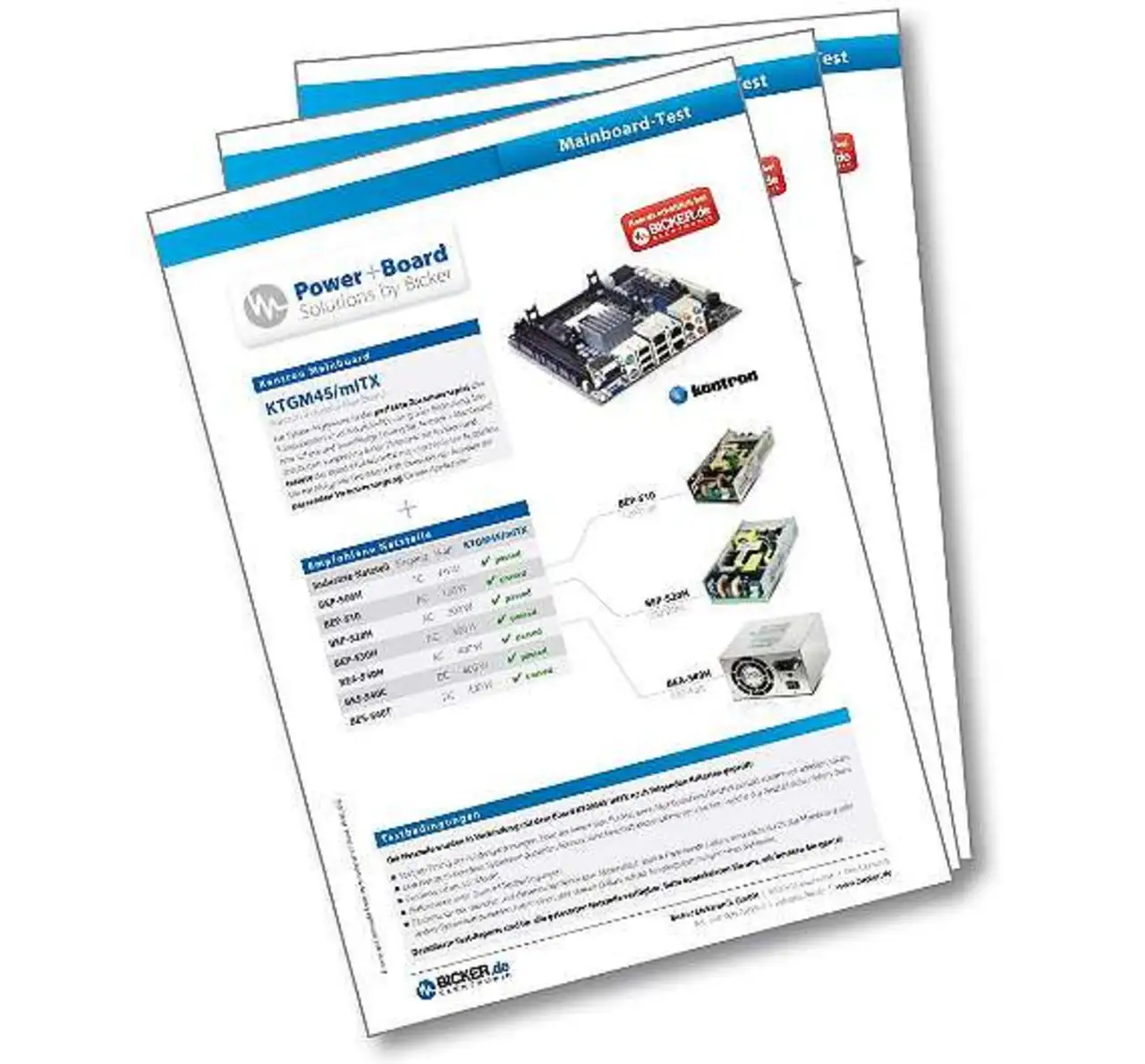

Obgleich für beide Komponenten detaillierte Design-Guides und -Richtlinien gelten, treten in der Praxis bei bestimmten Kombinationen immer wieder kritische Situationen während des Systemstarts, unerklärliche Systemabstürze oder gar Komplettausfälle auf. Genau hier setzt das »Power+Board«-Konzept von Bicker Elektronik an. Grundlage sind langzeitverfügbare Mainboards der Hersteller Kontron und Fujitsu (FTS).

In Verbindung mit hochwertigen Medizinnetzteilen von Bicker Elektronik durchlaufen die Kombinationen im hauseigenen Labor zahlreiche Tests (Bild 1). Die geprüften Bundles sollen dem Entwickler von Medizingeräten helfen, eine passende und vor allem zuverlässige und sichere Lösung für seine spezifische Applikation zu finden.

Unterschiedlicher Leistungsbedarf

Zuverlässigkeit bedeutet bei professionellen Computersystemen für die Medizintechnik zunächst die Einhaltung aktueller Sicherheits- und EMV-Normen, allen voran der IEC/EN 60601-1 in der 3rd Edition. Daneben müssen die oftmals sehr kompakt und lüfterlos aufgebauten Rechnersysteme im 24/7-Dauerbetrieb überzeugen sowie mit hochwertigen und langzeitverfügbaren Komponenten bestückt sein.

Aufgrund der langwierigen und teuren Zulassungsverfahren in der Medizintechnik ist ein nachhaltiges und professionelles Lifecycle-Management unabdingbar. Derartig hohe Qualitätsansprüche können letztlich nur mit starken Partnerschaften zwischen Netzteil- und Mainboard-Herstellern erfüllt werden. Es genügt nicht mehr, sich nur auf die korrekte Funktion der Einzelkomponente zu berufen, sondern das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten zu gewährleisten.

Die »Power+Board«-Lösungen stellen die logische und konsequente Fortführung dieses Gedankens dar und rechtfertigen den hohen Prüfaufwand der Netzteilspezialisten im Testlabor. Durch die breite Auswahl an Netzteilen möchte man bei Bicker dem sehr unterschiedlichen Leistungsbedarf verschiedenster Applikationen Rechnung tragen. Die benötigte Energie, die das Schaltnetzteil zuverlässig liefern muss, hängt neben Mainboard und Prozessor sehr stark vom Leistungshunger der anderen Systemkomponenten ab.

Hochleistungs-Grafikkarten, Massenspeicher und das Kühlungssystem wollen ebenfalls sicher mit Strom versorgt sein. Daneben bewegt sich der Betriebszustand eines medizinischen Computersystems vom Volllastbetrieb mit Peak-Strömen bis hin zum Energiesparmodus mit minimalem Stromverbrauch und stellt somit innerhalb der bestehenden Konfiguration höchst unterschiedliche Anforderungen an die Stromversorgung. Deshalb sollte die korrekte Dimensionierung des Netzteils in enger Zusammenarbeit mit dem Stromversorgungshersteller erfolgen, um eine Unter- beziehungsweise Überdimensionierung zu vermeiden.

Obgleich in primär getakteten Schaltnetzteilen verschiedene Topologien zum Einsatz kommen, ist das Grundprinzip - in sehr vereinfachter Form - immer das gleiche: Eine netzseitige Eingangsspannung wird im Primärschaltkreis zunächst gleichgerichtet. Mit Hilfe schnell schaltender Leistungshalbleiter wird diese Gleichspannung anschließend in eine Wechselspannung mit hoher Frequenz im Kilohertzbereich umgewandelt und nach der Transformation im Sekundärschaltkreis wiederum gleichgerichtet und geglättet.

In der Realität ist der leistungselektronische Aufbau solcher Wandler und Regelkreise natürlich wesentlich komplexer. Für den Netzteilentwickler gilt es viele Themen wie Spannungsstabilität, Energieeffizienz, Langlebigkeit, Sicherheits- und EMV-Maßnahmen geschickt in einer möglichst kosteneffizienten Form zu vereinen.

Mit Ausnahme von Mainboard-Serien, die direkt durch eine Single-Spannung (z.B. 24 V) versorgt werden können, ist in der Regel ein ATX-konformer Satz an Gleichspannungen nötig, um Mainboards und deren Peripherie betreiben zu können: die Hauptspannungen +12 V, +5 V und +3,3 V sowie die Nebenspannungen -12 V und +5 V für den Standby-Betrieb. Letztere wird mit Hilfe eines separaten Transformators und Regelkreises innerhalb des Hauptnetzteiles realisiert und agiert unabhängig von den Hauptausgangsspannungen.

Klassisch werden die drei Hauptspannungen +12 V, +5 V und +3,3 V aus einem einzigen Transformator durch entsprechende Abgriffe generiert, wobei die +3,3 V in der Regel von der +5 V abgeleitet wird. Derartige Abhängigkeiten einzelner Ausgangsspannungen zueinander muss der Netzteilentwickler regelungstechnisch beim Design berücksichtigen (Kreuzregelung). Deshalb setzen aktuelle Netzteile die DC/DC-Technik ein. Dabei werden aus einer starken +12-V-Hauptspannung alle weiteren Ausgangsspannungen (außer +5-V-Standby und -12 V) mit Hilfe separater DC/DC-Wandlermodule erzeugt und unabhängig voneinander geregelt.

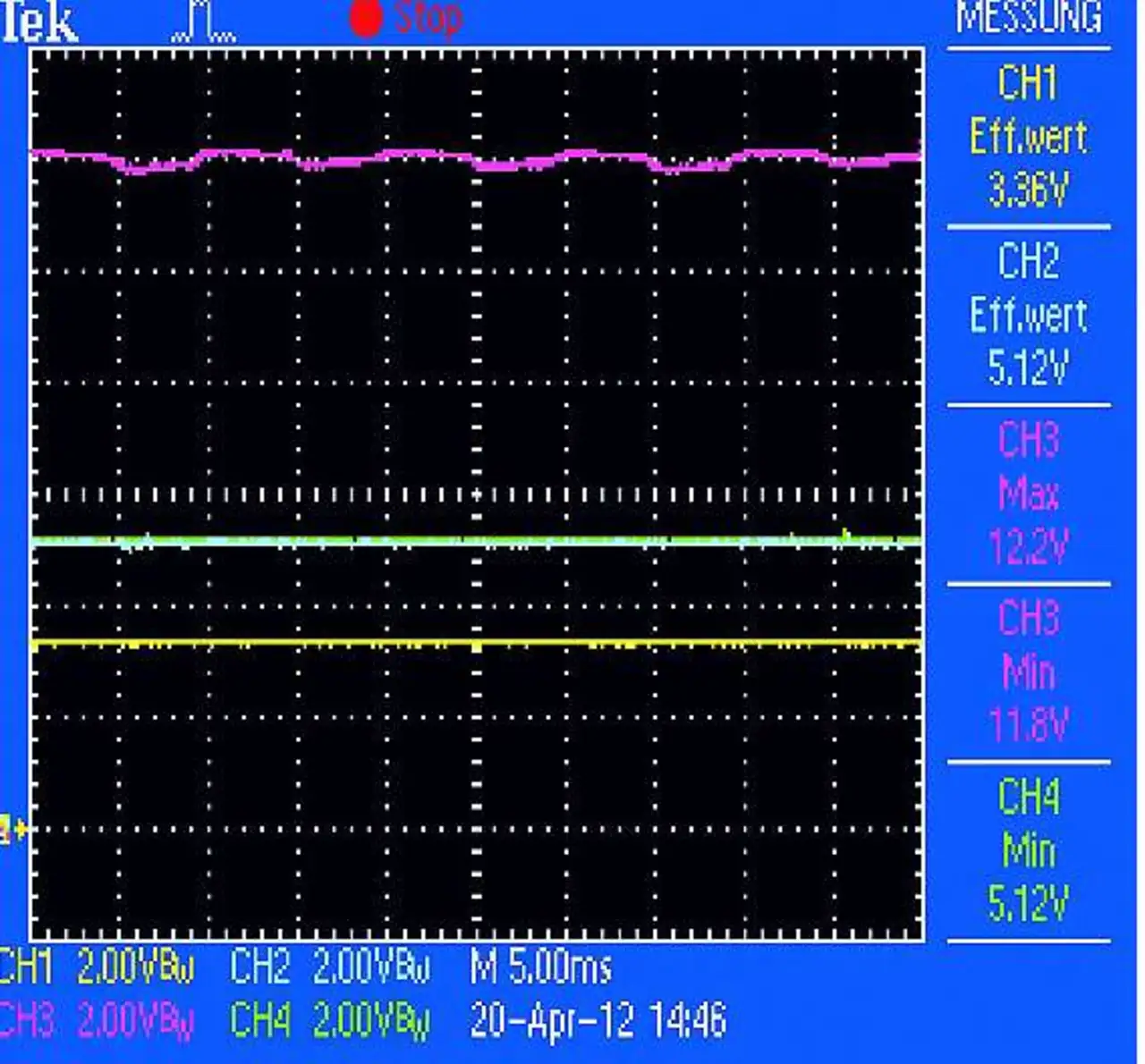

Dies hat neben einem höheren Systemwirkungsgrad den großen Vorteil, dass Laständerungen an einer Ausgangsspannung unabhängig von den anderen Spannungen ausgeregelt werden können und hierdurch letztlich alle Ausgänge wesentlich stabiler sind. Eine zentrale Forderung der »Power Supply Design Guides« ist die Einhaltung der Spannungstoleranzen an allen DC-Ausgängen.

Die ATX-Norm spezifiziert eine Toleranz von ±5% für +12 V, +5 V, +3,3 V und +5 V (Standby), sowie ±10% für den -12-V-Ausgang. Das bedeutet, dass beispielsweise die +12-V-Schiene unter keinen Umständen unter +11,4 V fallen beziehungsweise +12,6 V übersteigen darf. Kritisch werden diese Rahmenbedingungen für ein Schaltnetzteil immer dann, wenn es im Bereich seiner Minimal- beziehungsweise Maximallast arbeitet oder hochfrequente Lastsprünge ausgleichen muss.

Dynamische Laständerungen entstehen auf dem Mainboard, wenn die CPU vom Standby-Modus oder dem Leerlaufprozess (Idle-Modus) in einen rechenintensiven Zustand wechselt oder umgekehrt. Gleiches gilt für den teils stark schwankenden Leistungsbedarf von Grafikkarten und Peripheriegeräten. Dann ist die Regelung des Netzteiles gefordert, die sprungartige Laständerung innerhalb von Sekundenbruchteilen ohne signifikanten Einbruch oder Überschwingen der Ausgangsspannung nachzuregeln und somit innerhalb der definierten Grenzwerte zu bleiben. Anderenfalls kann es zu undefinierten Reaktionen oder gar Abstürzen des Rechnersystems kommen.

Dynamische Laständerungen abfedern

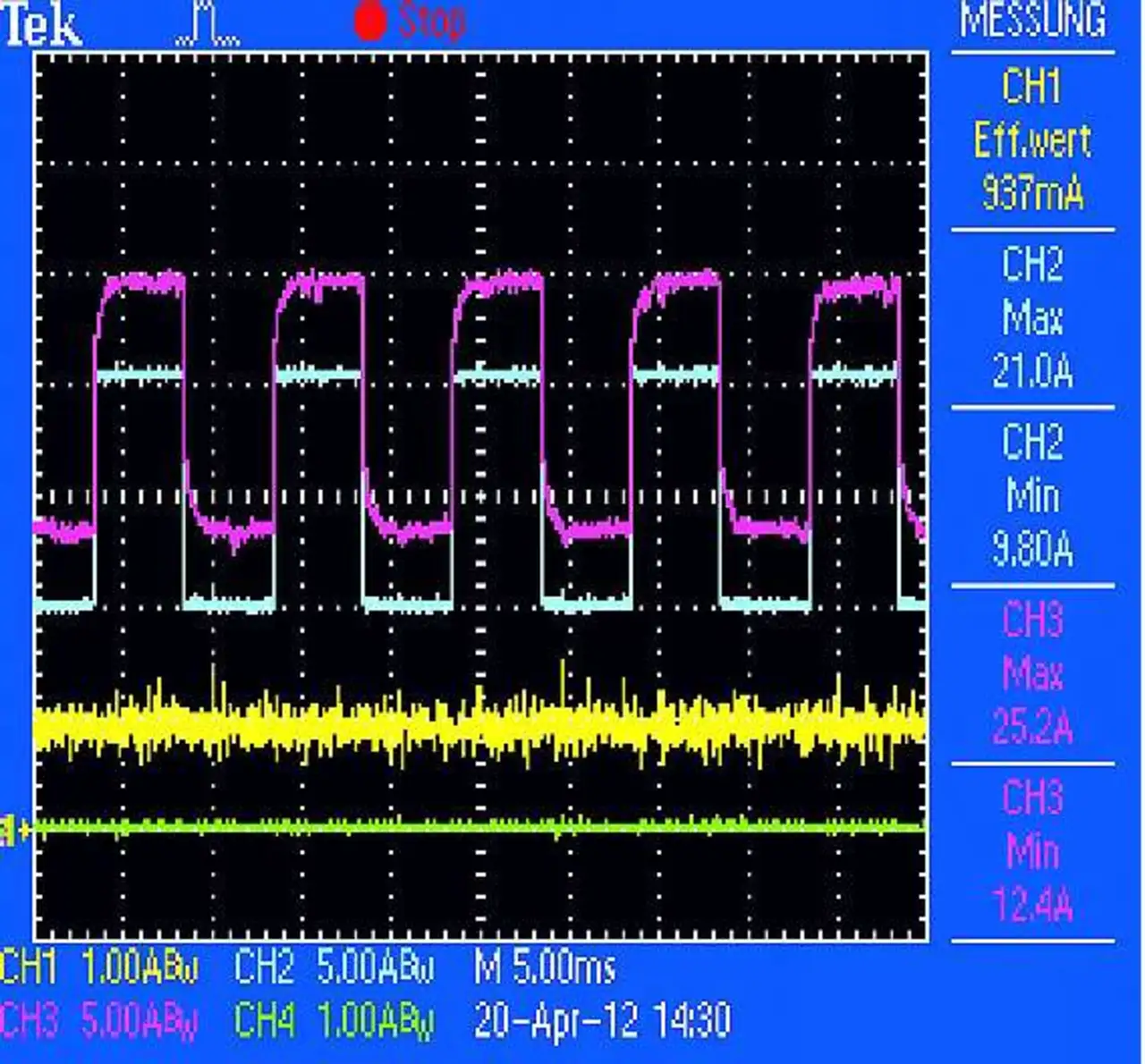

Im Labor wird diese Situation mit dem jeweiligen Netzteil reproduzierbar getestet: Zusätzlich zur Stromversorgung des Testsystems mit Mainboard, CPU, Lüfter, RAM, SSD/HDD- und CD-Laufwerk wird an den +5-V- und +12-V-Netzteilausgängen jeweils eine mit 100 Hz pulsierende elektronische Last angeschlossen, welche die zusätzliche Belastung bis hin zur Maximallast simuliert (Bild 2).

Der gleiche Test wird mit statischen Zusatzlasten wiederholt.

Während der Messungen läuft auf dem Testsystem eine definierte Burn-in-Testsoftware. Die Messergebnisse zeigen schließlich, in welchem Toleranzbereich sich die Ausgangsspannungen der jeweiligen Power+Board-Kombination bewegen und stellen die Einhaltung der Grenzwerte sicher, selbst an den Belastungsgrenzen des Netzteiles (Bild 3). Bevor ein Rechnersystem im Normalbetrieb seinen Dienst verrichten kann, muss es zunächst erfolgreich starten.

Was trivial klingt, ist oftmals der Grund für viele Stunden mühsamer Fehlersuche bei der Systementwicklung. Warum startet der Rechner nur sporadisch oder gar nicht?

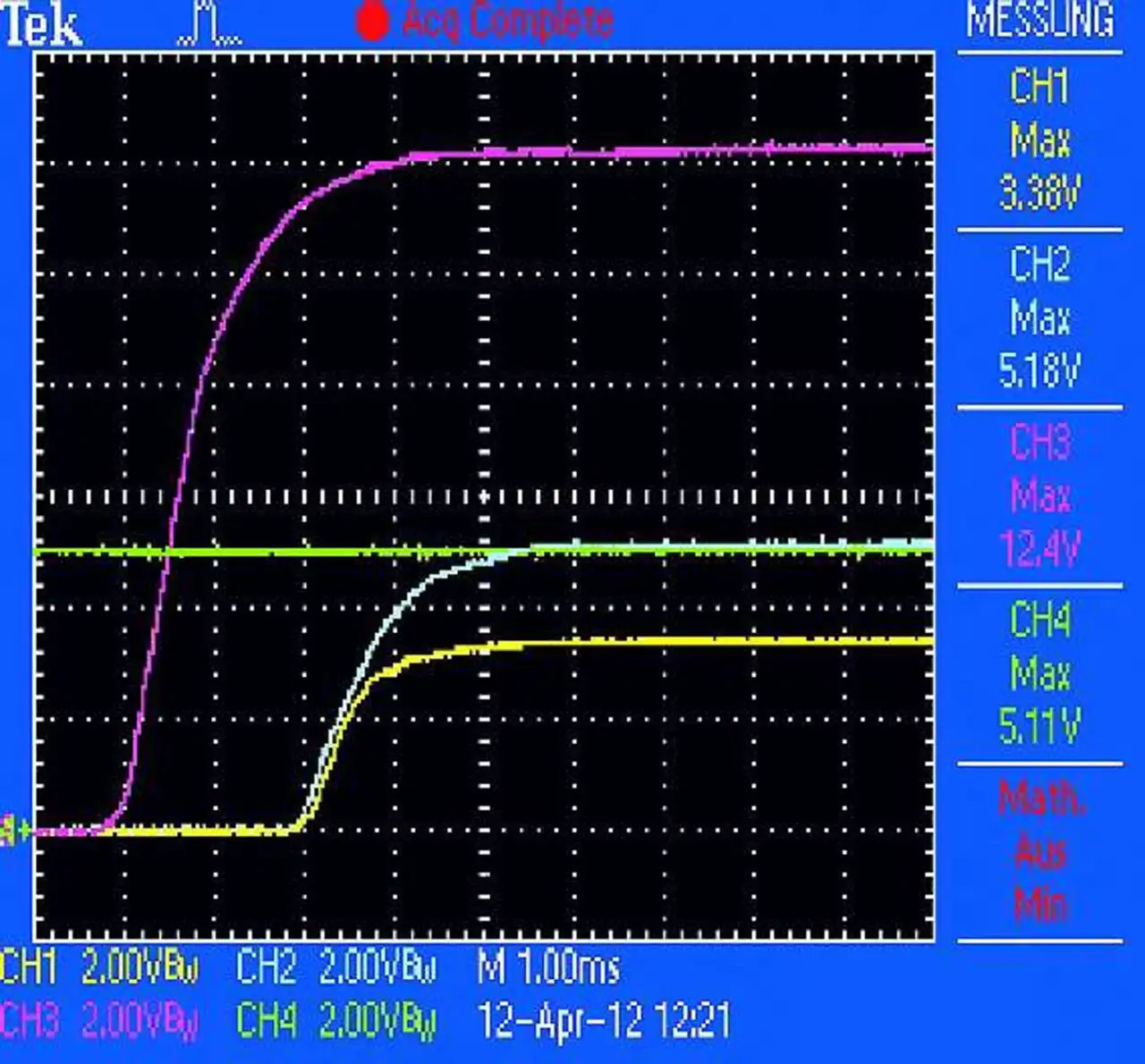

Warum werden beim Systemstart bestimmte Fehlermeldungen ausgegeben? Ein Grund hierfür kann das Einschalt- und Timing-Verhalten der verwendeten Netzteil/Mainboard-Kombination sein. Deshalb widmen sich gleich mehrere Einzeltests beim Power+Board-Programm diesem wichtigen Themenfeld. Versorgt durch die +5-V-Standby-Schiene beim Einschaltvorgang mit Hilfe des Startsignals (PS_ON#) aktiviert das Mainboard die Hauptstromversorgung.

Die Spannungen an den verschiedenen Ausgängen müssen sich nun in einer durch den Design-Guide definierten zeitlichen Abfolge zueinander aufbauen. Im Falle der ATX-Spezifikation ist es zunächst notwendig, dass jede einzelne Spannung innerhalb eines Zeitfensters von 0,1 ms bis 20 ms (Rise Time) ihren nominalen Regelungstoleranzbereich erreicht hat.

Bei ±5% Toleranz würde dies 95% des Nominalwertes entsprechen, zum Beispiel +11,4 V am +12-V-Ausgang.

Die ansteigende Spannungsflanke (Ramp) muss hierbei zu jedem Zeitpunkt gleichmäßig und ununterbrochen (»smooth and continuous«) in positiver Richtung verlaufen. Hinsichtlich der drei Hauptspannungen gilt, dass die +3,3-V-Schiene ihren Regelungstoleranzbereich maximal 20 ms nach der +12-V- beziehungsweise +5-V-Schiene erreicht haben muss (Bild 4).

Die Einhaltung dieses Zeitbereiches ist nicht nur für das perfekte Zusammenspiel von Netzteil und Mainboard entscheidend. ATX-konforme Erweiterungskarten, wie zum Beispiel Framegrabber, verzeihen eine Überschreitung der 20-ms-Grenze meist nicht und verweigern ihren Dienst beziehungsweise verhindern den erfolgreichen Systemstart.

Während der Spannungsanstiegszeit darf zudem die Ausgangsspannung an +12 V und +5 V zu keiner Zeit unter das Spannungsniveau des +3,3-V-Ausgangs fallen. Liegen die Spannungen stabil an, übergibt das Netzteil ein »High«-Signal (+5 V) auf der Power-good-Leitung (PWR_OK) an das Mainboard. Ein »Low«-Signal (0 V) würde dem Mainboard einen Fehler signalisieren und ein Reset auslösen. Das System würde nicht starten.

Die Einschaltverzögerung, also die Zeit zwischen dem Erreichen der Regelungstoleranz-bereiche und dem Power-good-Signal muss sich ebenfalls in einem definierten Zeitfenster von 100 ms bis 500 ms (PWR_OK delay) bewegen. Parallel zu den Spannungen werden im Testlabor die Einschaltströme in ihrem zeitlichen Verlauf gemessen und analysiert. Hierfür kommen Stromzangen zum Einsatz, die in Verbindung mit einem Oszilloskop die Ströme in den einzelnen Ausgangsleitungen des Netzteiles ohne Unterbrechung des Stromkreises exakt messen (Hall-Effekt-Technologie).

Einschaltströme berücksichtigen

Im Einschaltmoment verursachen kapazitive Lasten in Form von Kondensatoren und Schaltreglern auf Mainboard und Systemkomponenten sehr hohe Ströme. Die erfassten Daten geben Aufschluss darüber, welche Einschaltspitzenströme das Netzteil innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes sicher liefern muss. Neben den definierten kapazitiven Lasten in der ATX-Norm ist vor allem das geschulte Auge und die Erfahrung des Testingenieurs bei der Beurteilung der Oszillogramme gefragt, da es gilt, kritische Anstiegsflanken und mögliche Konflikte sicher zu erkennen und zu beurteilen.

Im schlimmsten Falle würden das Netzteil respektive das Gesamtsystem den Systemstart verweigern. So manifestieren sich auch im Einschaltverhalten die Qualität der leistungselektronischen Ausstattung eines Schaltnetzteiles und dessen Vermögen, derartige Extremsituationen zu meistern. Die Testergebnisse und Netzteilempfehlungen für das jeweilige Mainboard werden in einer Auswahlmatrix (Bild 5) zusammengefasst und auf der Website von Bicker Elektronik im Bereich der Systemkomponenten zum Download bereitgestellt.

Die detaillierten Berichte mit allen Messergebnissen und Oszillogrammen der Einzeltests stellt das Unternehmen interessierten Kunden und Systementwicklern auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung. Passend zu den »Power+Board«-Bundles bietet Bicker Elektronik Prozessoren, Speicher und Zubehör an. Somit soll eine langzeitverfügbare Komplettlösung aus einer Hand zur Verfügung stehen, um Herstellern von Medizingeräten zu helfen, den Zeitaufwand für umfangreiche Grundlagentests zu minimieren und die Entwicklung des Gesamtsystems schneller voranzubringen.

Über den Autor:

Andreas Wagner kümmert sich bei Bicker Elektronik um Marketing & Kommunikation