Fernüberwachung von Patienten

NFC-Funkpflaster überwacht Biosignale

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

NFC übernimmt Funkübertragung zum Smartphone

Um die Leistungsaufnahme, die Kosten und das Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig für Flexibilität und größtmöglichen Komfort zu sorgen, hat das Referenzdesign kein Display. Braucht es auch nicht, denn als Anzeige dient ein Smartphone. Die mobilen Vielzweckgeräte sind weit verbreitet und eignen sich ideal als visuelle Schnittstelle zum Anwender. Die von den Sensoren erfassten Daten werden per NFC an das Smartphone übertragen. NFC ist ein Kurzstrecken-Funk, der sich rasch als stromsparende Alternative zur Bluetooth und Bluetooth Low Energy etabliert hat. Mittlerweile ist sie in vielen Smartphones integriert. Für MPBSM hat TI eine Android-App entwickelt.

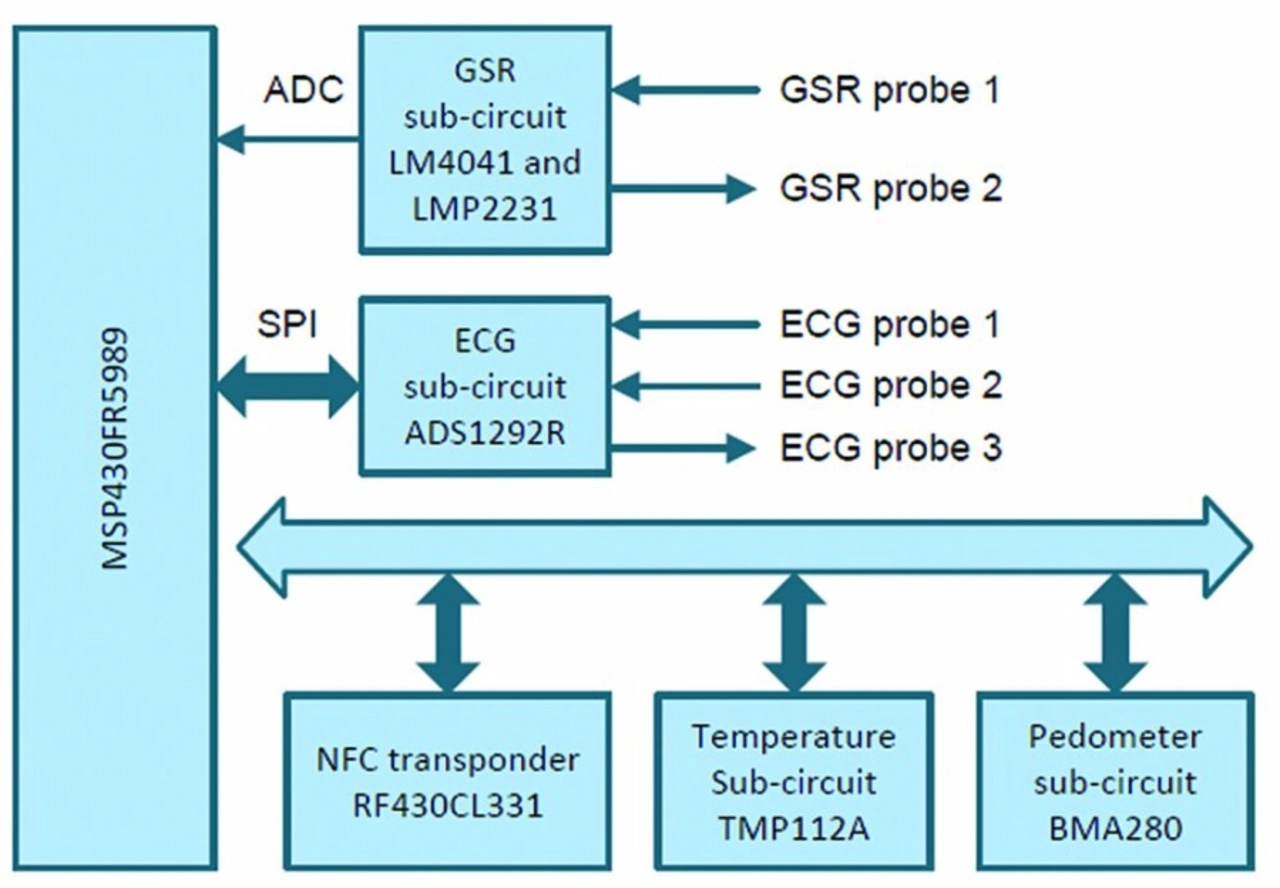

Kernstück des MPBSM-Systems ist der stromsparende Mikrocontroller (MCU). Seine Aufgabe ist das Erfassen der Daten von den verschiedenen Sensoren und die Kontrolle der Kommunikation über den NFC-Transponder (Bild 3). Es ist unter anderem der geringen Stromaufnahme der MCU zu verdanken, dass der MPBSM mit einer 20-mAh-Batterie eine Betriebszeit von 66 Stunden erreicht.

Das MPBSM-Referenzdesign enthält außerdem ein EKG-AFE (Analog Front End), das mit zwei differenziellen 24-bit-Sigma-Delta-A/D-Wandlern (ADC) bestückt ist. Jeder dieser beiden ADCs erreicht eine maximale Abtastrate von 8 kS/s. Das EKG-AFE kann sowohl EKG-Signale als auch die Atemfrequenz erfassen. Die Herzfrequenz wird dagegen von der MCU aus den EKG-Signalen extrahiert. Als weiteres Feature bietet das EKG-AFE eine Lead-off-Funktion: Das IC erkennt, ob die Elektroden korrekt an den Patienten angeschlossen sind. Die MCU ist per Serial Peripheral Interface (SPI) mit dem EKG-AFE verbunden.

Das MPBSM-Referenzdesign nutzt zwei diskrete Analog-ICs für die GHR-Schaltung (galvanische Hautreaktion), nämlich eine präzise Spannungsreferenz und einen Micropower-Operationsverstärker. Beide werden durch verschiedene passive Bauelemente ergänzt, die zusammen mit den ICs das GHR-Subsystem ergeben. Es misst den durch Schweißbildung beeinflussten elektrischen Widerstand der Haut. Ein hoher Widerstand deutet auf eine trockene Hautoberfläche hin, während ein niedriger Widerstand auf feuchte Haut schließen lässt. Das GHR-Subsystem wandelt den Hautwiderstand in ein Spannungssignal um, wobei ein niedriger Hautwiderstand durch eine hohe Spannung und ein hoher Hautwiderstand durch eine niedrige Spannung wiedergegeben wird. Das Ausgangssignal des GHR-Subsystems kann sich zwischen 0 V und 3 V bewegen.

Stromsparende Sensor-ICs erfassen die Biosignale

Für die Temperaturmessung ist das MPBSM-Referenzdesign mit einem stromsparenden und hochgenauen Temperatursensor-IC ausgestattet, das über das TWI-Protokoll mit der MCU kommuniziert. Der Baustein deckt bei 0,5 °C Schrittweite einen Messbereich von 0 °C bis +65 °C ab, bei 1 °C Schrittweite dagegen einen Bereich von –40 °C bis +125 °C. Der Temperatursensor misst die Hauttemperatur des Patienten, die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand der betreffenden Person zulässt. Damit der Temperatursensor nicht durch andere Komponenten des MPBSM beeinflusst wird, ragt er ungefähr 15 mm seitlich aus dem flexiblen Substrat heraus.

Schwitzen dient beim Menschen hauptsächlich zum Regulieren der Körpertemperatur. Unter dem Begriff »Thermoregulation« versteht man die Fähigkeit von Lebewesen, die Körpertemperatur innerhalb gewisser Grenzen zu regeln, auch wenn die Umgebungstemperatur stark von dieser Temperatur abweicht. Die Verdunstung von Schweiß auf der Hautoberfläche wirkt kühlend. Bei hohen Umgebungstemperaturen oder wenn sich die Muskeln durch körperliche Anstrengung erwärmen, wird deshalb mehr Schweiß produziert. Allerdings kann Schweißbildung auch durch verschiedene andere psychologische und physiologische Reize angeregt werden. Beispiele für psychologische Reize sind Nervosität, Aufregung und Angst. Zu den physiologischen Reizen zählt körperliche Betätigung etwa beim Sport. Durch das Messen der Hauttemperatur in Verbindung mit der GHR lässt sich eine etwaige Unterversorgung mit Wasser feststellen. Mit dem Temperatursensor und dem GHR-Subsystem erhält das MPBSM-Design somit die Fähigkeit, Dehydrierungen zu erkennen.

- NFC-Funkpflaster überwacht Biosignale

- Wearables stellen hohe technische Anforderungen

- NFC übernimmt Funkübertragung zum Smartphone

- Gyro-Sensor registriert Bewegungen