Sensorgesteuerte, adaptive Beleuchtung

Dezentrale Lichtsteuerung per Bluetooth

Seit 2017 lassen sich Netzwerke mit Bluetooth realisieren. Bis dahin verhinderten technische Hürden einen Einsatz von Bluetooth in Beleuchtungssystemen. Nun hat Silvair ein traditionelles Beleuchtungssystem per Bluetooth in ein Funknetzwerk für die Lichtsteuerung mit 200 Knoten verwandelt.

Die Vernetzung per Bluetooth ist der erste Kommunikationsstandard im Niedrigenergiebereich, der auf die Herausforderungen professioneller Beleuchtungsanwendungen zugeschnitten ist. Eine Reihe neuer, speziell entwickelter Funktionen ermöglichen bisher Undenkbares: ein funkbasiertes Lichtsteuerungssystem, das in Sachen Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit mit einer verkabelten Variante mithält.

Silvair gilt als Pionier bei funkgesteuerten Beleuchtungssystemen auf Bluetooth-Basis und verwies schon lange auf das besondere Potenzial von Funknetzwerken für die Gebäudeautomatisierung. Das Unternehmen ist einer der Hauptakteure in der Mesh-Arbeitsgruppe der Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nachdem die Standardisierung des Mesh-Profile abgeschlossen war und die Spezifikationen veröffentlicht wurden, ließ das Unternehmen den Worten Taten folgen: Silvair entschied sich, das in seiner Zentrale in Krakau, Polen, installierte LED-Beleuchtungssystem zu einem sensorgesteuerten, adaptiven Beleuchtungsnetzwerk umzurüsten. Dabei setzte es die eigene Beleuchtungs-Firmware ein, die auf dem weltweit ersten qualifizierten Mesh Stack von Bluetooth basiert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Umrüstung auf Funk-Vernetzung

Die Büros von Silvair befinden sich an der Jasnogórska 44, einem typischen Bürogebäude in Krakau (Bild 1). Das Unternehmen belegt hier zwei Etagen, auf die insgesamt 200 Leuchten verteilt sind. Vor einigen Jahren wurden hier bereits ineffiziente Leuchtstofflampen durch LEDs ersetzt. Vor der Umrüstung auf die Vernetzung per Bluetooth war das Beleuchtungssystem mit seiner Steuerung eher simpel gehalten. Lediglich in den Sanitärräumen gab es Bewegungssensoren; die Beleuchtung in allen anderen Räumen wurde manuell über Wandschalter gesteuert.

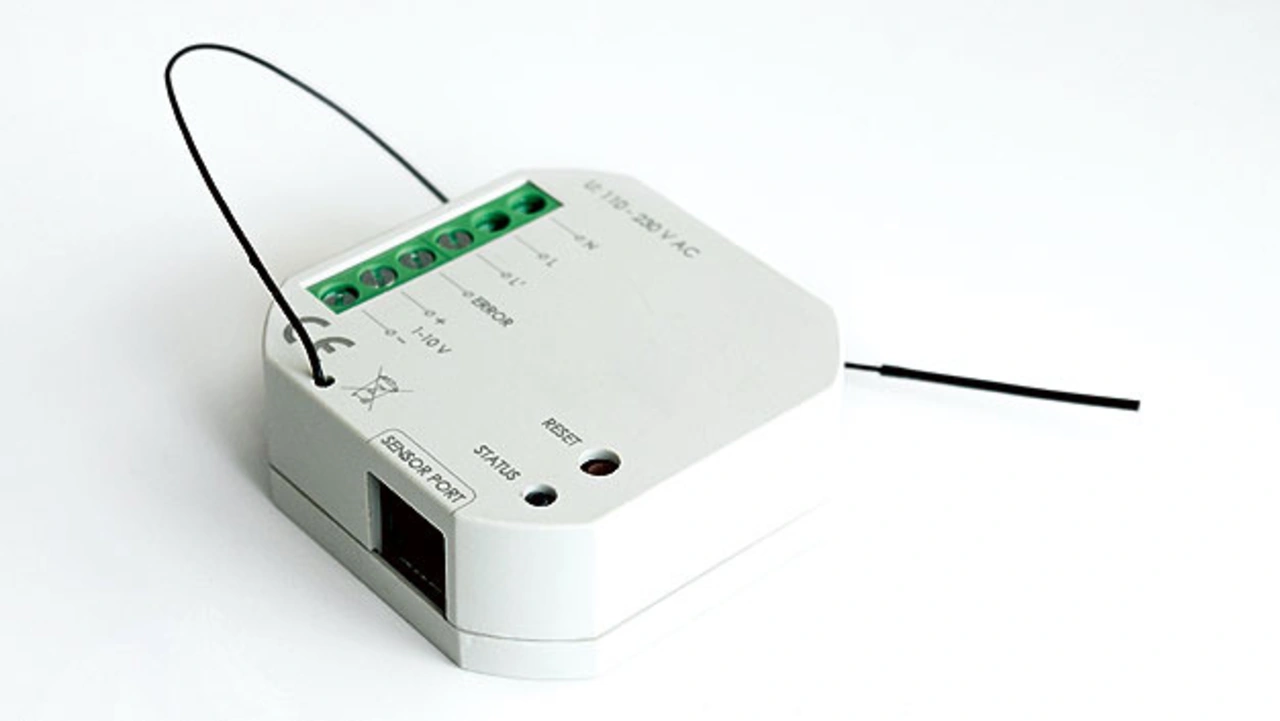

Die Umrüstungsphase auf ein Bluetooth-Funknetzwerk beeinträchtigte den normalen Arbeitsablauf in den Büros nur minimal. Die vorhandenen Leuchten mit 230-V-LED-Treibern des Herstellers Boke blieben erhalten. In jeder Leuchte wurde einfach eine Mesh Bridge (Bild 2) und in den Deckenplatten unmittelbar daneben ein Präsenz- und Umgebungslichtsensor von Osram installiert.

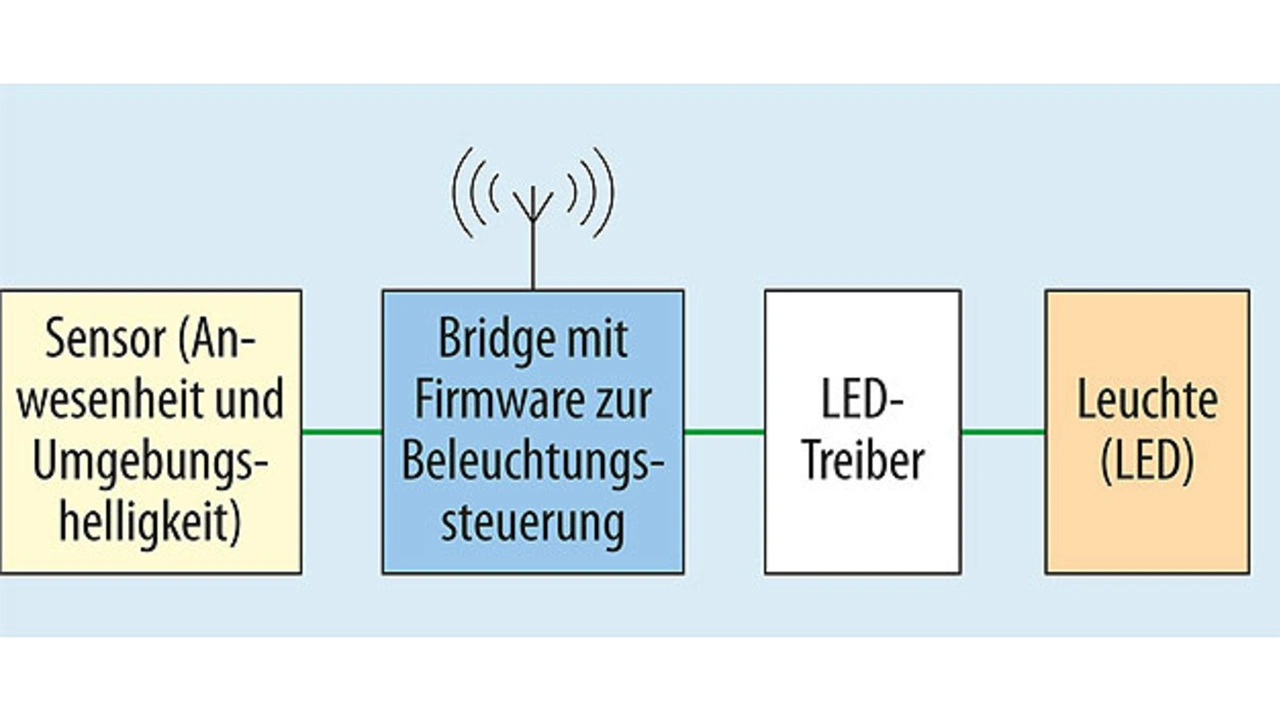

Die Mesh Bridge ist eine Referenzentwicklung von Silvair. Sie übersetzt Bluetooth-Mesh-Befehle in ein analoges Steuersignal 0 – 10 V und verwandelt so eine bestehende Beleuchtungsanlage in ein per Funk vernetztes Beleuchtungssystem auf Bluetooth-Basis. Jede einzelne Mesh Bridge verfügt über einen Ausgang zum Ansteuern des LED-Treibers und einen Eingang für den Sensor. In den Leuchten wurden die Mesh Bridges jeweils mit dem vorhandenen LED-Treiber und dem zugehörigen Deckensensor verkabelt (Bild 4).

Die grünen Linien in Bild 4 stellen die Kabelverbindungen zwischen den einzelnen Komponenten dar. Die Antenne auf der Bridge signalisiert, dass sich hier das Bluetooth-Funkmodul befindet.

Der in der Mesh Bridge verbaute SoC (System-on-Chip) von Nordic (nRF52832) enthält die Beleuchtungsfirmware von Silvair, d. h. den von Silvair entwickelten Core Mesh Stack von Bluetooth und die darauf installierten Beleuchtungsmodelle des Unternehmens. Die Mesh Bridge kommuniziert über Funk mittels Bluetooth-Mesh-Befehlen mit den anderen Knoten des Netzwerks.

Die Mesh Bridge bzw. die Beleuchtungsfirmware von Silvair umfasst auch eine Software zur Steuerung der Beleuchtung. Bezogen auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Funknetzwerks ist das besonders wichtig.

Bewährte Strategien für die Beleuchtungssteuerung

Die Idee hinter der technischen Aufrüstung war, die vorhandene Beleuchtungsanlage in ein adaptives, sensorgesteuertes Funk-Lichtsteuersystem umzuwandeln. Fortschrittliche Konzepte zur Lichtsteuerung verbessern die Effizienz von Beleuchtungsanlagen in Büros und senken die Energiekosten. Anwesenheitserfassung über Sensoren und die Nutzung von Tageslicht gehören dabei zu den effektivsten Methoden. Bauvorschriften im energietechnischen Bereich schreiben diese häufig sogar vor. Entsprechend wollte Silvair beide Strategien in seinen Büroräumen umsetzen und installierte Sensoren, die die Raumbelegung und das Umgebungslicht erfassen.

Danach begann das mit dem Projekt beauftragte Team, das eigentliche Funknetzwerk aufzubauen und die gewünschten Lichtsteuerungsszenarien einzurichten – und zwar mithilfe der Inbetriebnahme-Werkzeuge von Silvair. Sie vereinheitlichen und automatisieren Prozesse wie die Bereitstellung und Konfiguration von Funknetzwerken oder die Verwaltung von Sicherheitsschlüsseln. So wurden die zweihundert Leuchten zunächst entsprechend ihrer Anordnung in allen Büroräumen gruppiert. Dann wurden innerhalb der einzelnen Räume verschiedene Szenarien eingerichtet, beispielsweise für die Leerstandserkennung. Um das Licht einzuschalten, muss ein Funkschalter betätigt werden. Anwesenheitssensoren erkennen, wenn der Bereich für einen bestimmten Zeitraum verlassen wurde – das Licht geht dann automatisch aus. Oder die völlig autonome Anwesenheitserfassung: Bei ihr werden die Leuchten je nach den Informationen der Sensoren automatisch ein- und ausgeschaltet.

Alle Räume basieren auf dem Konzept der Tageslichtnutzung, das die Beleuchtung automatisch entsprechend dem Tageslicht im Raum regelt. Um noch effizienter zu agieren, wurden einige Räume in Zonen aufgeteilt, in denen die Umgebungshelligkeit nochmals separat erfasst wird. So entstehen ausgewogene Lichtverhältnisse im gesamten Raum. Alle installierten Sensoren wurden für die Anwesenheitserfassung konfiguriert: Das heißt, sobald ein Sensor die Anwesenheit einer Person feststellt, werden die Leuchten in diesem Raum eingeschaltet. Hingegen erfassen nicht alle Sensoren das Umgebungslicht. In den Räumen, die in einzelne Beleuchtungszonen unterteilt sind, muss nur ein Sensor pro Zone diese Informationen liefern.

Erste Herausforderung: Funkkommunikation

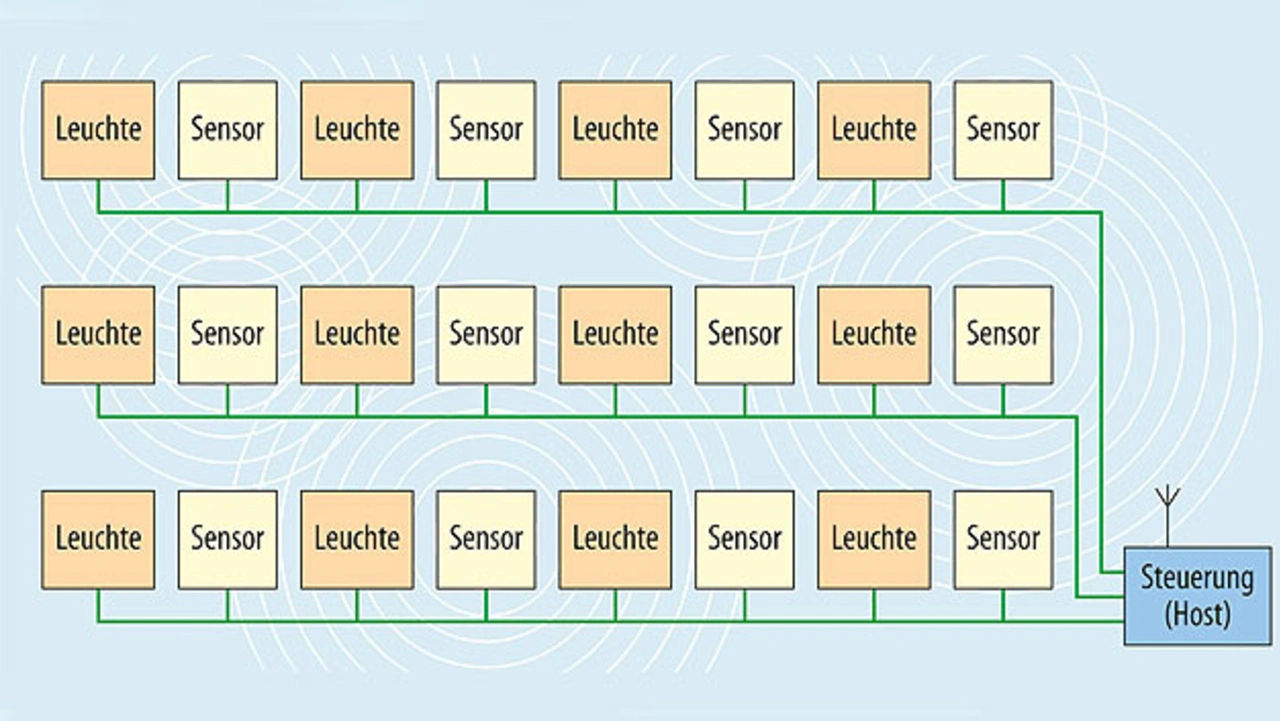

Nach diesem Überblick über die Konfiguration der Lichtsteuerung in der gesamten Firmenzentrale folgt das Kommunikationsschema der einzelnen Räume. Im ersten Ansatz würde sicherlich ein Konzept geplant, wie es Bild 5 zeigt. Die zwölf Beleuchtungskörper und zwölf Sensoren, kommunizieren über ein Gateway das gleichzeitig als Controller dient.

Der Controller speichert die Logikkonfiguration für die einzelnen Knoten und sorgt dafür, dass die gewünschten Beleuchtungsszenarien planmäßig realisiert werden. Ein solches Host-zentriertes Konzept war bisher in vernetzten Beleuchtungssystemen die Regel. Es hat sich aus dem klassischen IT-Netzwerk entwickelt, in dem die Sternform seit langem üblich ist. Da ein vermaschtes Netzwerk allerdings auf einem grundlegend anderen Prinzip basiert, funktioniert die sternförmige Standardarchitektur in diesem Fall nicht.

Sternförmige Netzwerke weisen typische Engpässe auf. Wie in Bild 5 zu sehen ist, laufen die Daten immer über den Controller. Er wird damit nicht nur zum »Single Point of Failure«, sondern bildet auch den Engpass, der sich auf die Bereitstellung der Datenpakete und damit letztlich auf den Durchsatz im Netzwerk auswirkt. Die Sensoren schicken Informationen an den Controller und dieser wiederum sendet Befehle an jede Leuchte. Dadurch vervielfacht sich der Datenverkehr im Netzwerk, und bei großen Installationen belastet das die Kommunikation deutlich.

Für Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine sofortige Reaktion notwendig ist, führt das zu einem Problem. Soll die Kommunikation im Beleuchtungssystem per Funk erfolgen, so ist zu bedenken, dass Niedrigenergie-Funktechniken nicht für derart hohen Datenverkehr entwickelt wurden. Daher sollte klar sein, dass diese Funkkommunikation nicht als 1:1-Ersatz für ein mit Leitungen verbundenes Beleuchtungssystem dienen kann – und ein auf die Eigenschaften der Niedrigenergie-Funktechniken abgestimmter Systemaufbau benötigt wird.

- Dezentrale Lichtsteuerung per Bluetooth

- Zweite Herausforderung: geschlossener Regelkreis