Motivationsforschung

Wetten gegen sich selbst kann den Schweinehund in Schach halten

Wiederholt gegen sich selbst zu wetten, kann das Erreichen von Zielen und guten Vorsätzen begünstigen. Das zeigt ein Forschungsprojekt an der Uni Vechta.

Ob es der regelmäßige Besuch eines Fitnessstudios, der Verzicht auf Zigaretten oder der Entschluss, sich gesellschaftlich mehr zu engagieren, ist: Menschen fällt es oft leicht, sich attraktive Ziele auszumalen, Vorsätze zu fassen und das eigene Verhalten zu planen.

Doch die Krux liegt in der Umsetzung. Menschen reagieren nämlich in der Regel sehr sensibel auf Fehlschläge, in deren Folge die Motivation schnell verloren geht und das Ziel im schlimmsten Fall wieder in den Hintergrund rückt. Verhaltensforscher beschreiben dieses Phänomen als „Planning-Ongoing-Gap“, jedes Jahr wieder beobachtbar nach Silvester.

Dieses Problem zu lösen, war das Ziel einer Forscherteams um Prof.in Dr.in Vanessa Mertins (Universität Vechta, Management Sozialer Dienstleistungen) und Prof. Ido Erev, PhD. (Technion Haifa).

Das Team entwarf ein theoretisches Selbstbindungsinstrument in Form von „wiederholten Wetten gegen sich selbst“. Während herkömmliche Selbstbindungsinstrumente meist auf einmaligen Wetten beruhen bei denen man sich für einen langen Zeitraum zu möglichst großen Zielen verpflichtet, steht beim innovativen „wiederholten Wetten“ das Erreichen kleiner und kurzfristiger Ziele im Vordergrund.

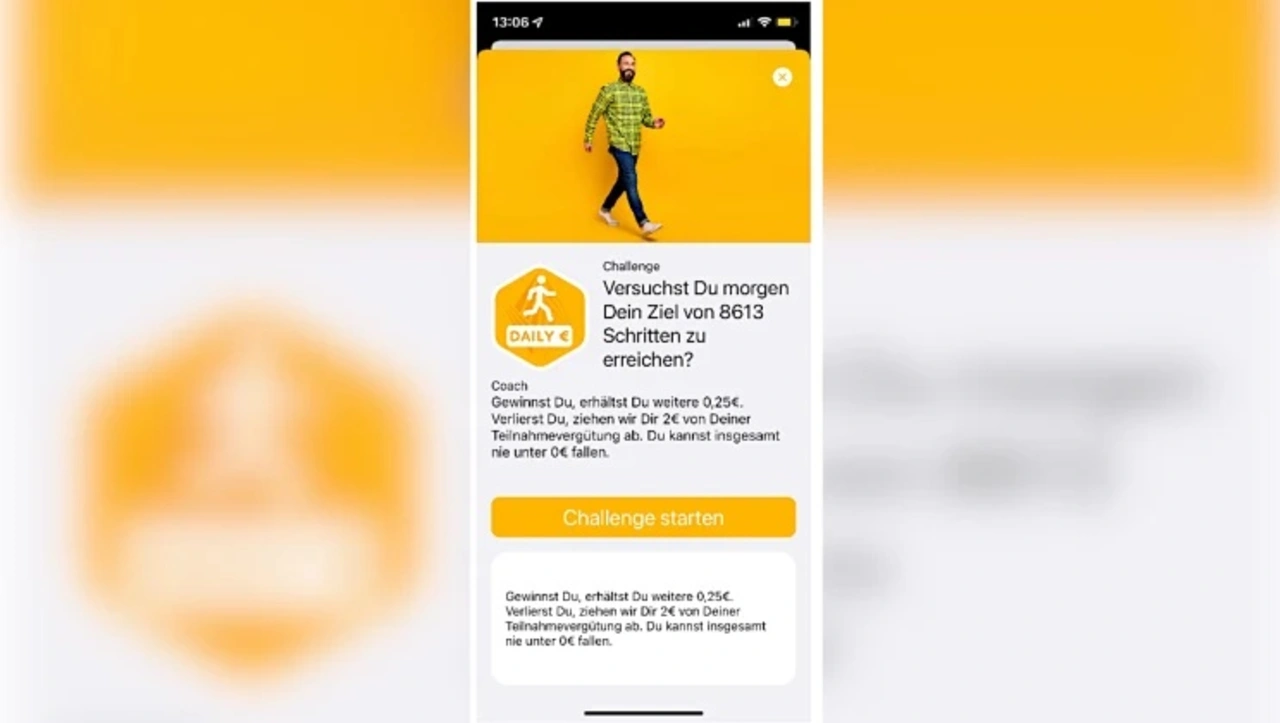

Dabei werden erstrebenswerte, tägliche oder wöchentliche Ziele festgelegt - beispielsweise eine bestimmte Schrittzahl - und ein Wetteinsatz hinterlegt. Wird das Ziel erreicht, bekommen die Wettenden den Einsatz zusammen mit einem Mikro-Anreiz – beispielsweise wenige Cent – ausbezahlt. Dabei ist - wichtig - der Wetteinsatz, und damit der mögliche Verlust, immer höher als der potenzielle Gewinn.

Den Forschern zufolge hat diese ungleiche Ausgestaltung des Wetteinsatzes und der Belohnung mehrere Vorteile: Menschen sind zum einen bestrebt sind, Verluste zu vermeiden. Zum anderen bildet dieses Ungleichgewicht sehr realitätsnah ab, dass es wiederholte Erfolge benötigt, um das größere Ziel zu erreichen.

Die wiederholte Wette wurde sowohl in Deutschland als auch in Israel experimentell in Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnern aus der Praxis getestet, als Motivationsinstrument zur Steigerung der körperlichen Gesundheit – eingebettet und überprüft durch eine eigens entwickelte App – und zur Förderung des intergenerationalen Austauschs in der Freiwilligenarbeit. Nicht in jeder Teilstudie stand Geld im Vordergrund; in Form von „Engagementspunkten“ wurde ebenfalls eine nicht-monetäre Lösung, laut Forscherteam "mit großem Erfolg", getestet.

Fazit der Forscher: für die „wiederholte Wette gegen sich selbst“ konnten sehr hohe Teilnahmeraten festgestellt werden. Eine mögliche Erklärung sehen die Wissenschaftler darin, dass Menschen diese Herausforderung eher als Spiel (Gamification) wahrnehmen denn als bloße Verpflichtung.