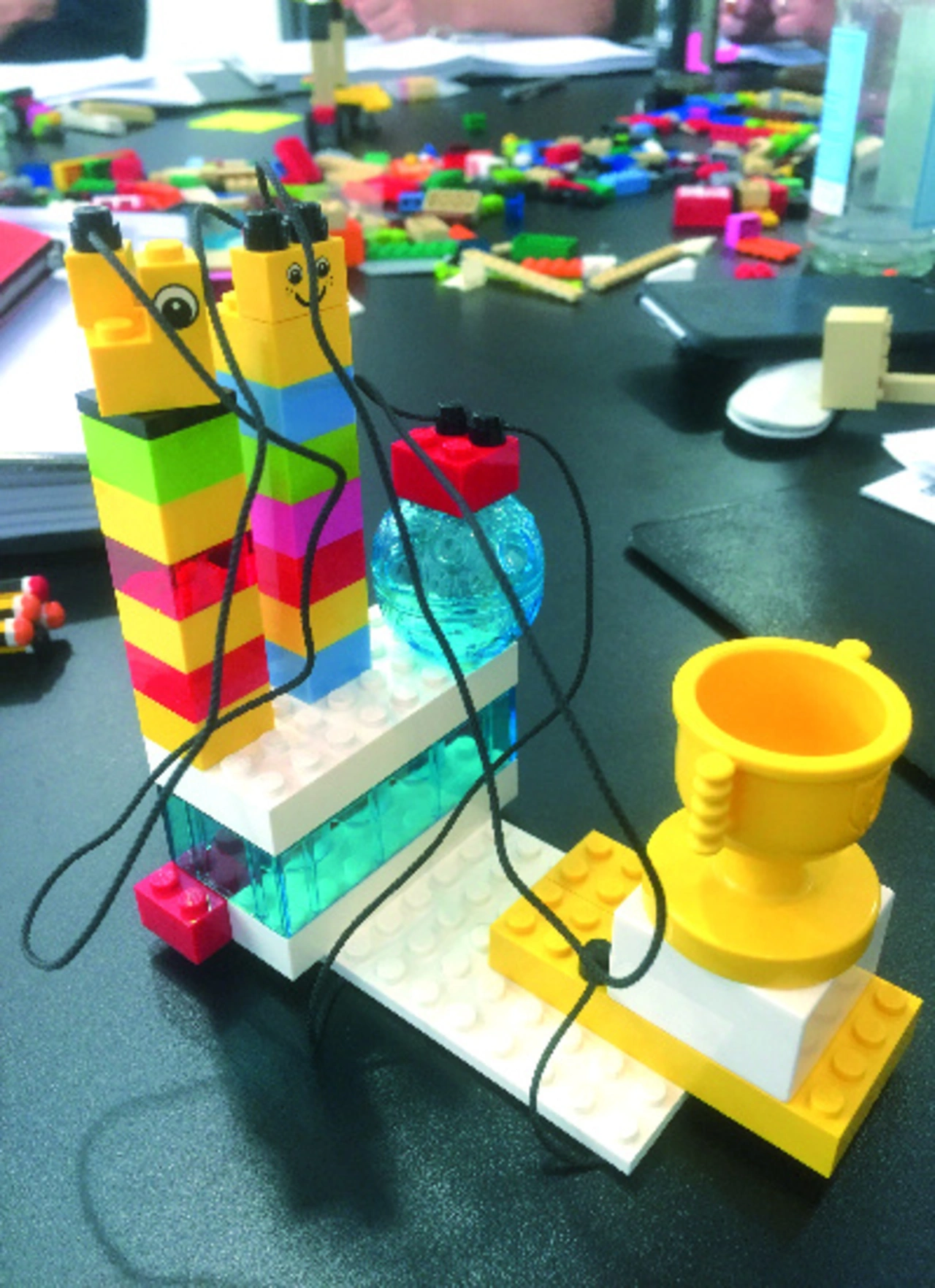

Lego als Innovationsmethode

Denken mit den Händen

Lego als Innovationshilfe: Die Elektroingenieurin und Trainerin Frauke Frerichs-Gundt setzt 'Lego Serious Play' für Trainings und Innovationsprojekte ein. Was kann die Methode?

Markt&Technik: Frau Frerichs-Gundt, Lego als Business-Tool – ist das ein neues Geschäftsfeld für Lego und hat die Methode tatsächlich einen Sinn im Berufsalltag von Ingenieuren?

Richtig eingesetzt, gestalten sich Meetings mit Lego Serious Play effektiver, die gewonnenen Entscheidungsgrundlagen sind belastbarer, Teams gewinnen tiefergehende Einsichten in kürzerer Zeit und letztlich fällt das Commitment für gefundene Lösungen höher aus. Es handelt sich um eine angeleitete Denk-, Kommunikations- und Problemlösungstechnik für Organisationen, Teams und Einzelpersonen. Der Umsatzanteil des LSP-Materials ist aus Sicht des Herstellers der Steine übrigens vernachlässigbar.

Haben Sie die Methode auch schon in der Elektronikindustrie eingesetzt?

Gerade für diesen faktenorientierten Bereich ist LSP besonders geeignet. Ich darf hier einen meiner Kunden zitieren: »… unsere anfängliche Skepsis gegenüber der Lego-Serious-Play-Methode verwandelte sich schnell in Begeisterung.« Ernsthaft spielen macht nicht nur Spaß, es steigert die Effektivität und die Qualität der Ergebnisse, wenn man es professionell einsetzt. Workshop statt Meeting: Dazu braucht es die passende Fragestellung, einen ausgebildeten Facilitator, die entsprechende Bausteinmischung, den vierstufigen Prozess, den die Methode vorsieht, und einen spezifisch angepassten Workshop.

Bei welchen Fragestellungen?

LSP bietet sich an für komplexe, vielschichtige Themen mit vielen möglichen Lösungsansätzen, wie sie etwa im Bereich Innovation, Strategie oder Team-Building zu finden sind. Mit Lego Serious Play erfasst man schnell das Gesamtbild eines Sachverhaltes, erkennt und begreift Verbindungen und Wechselwirkungen. Diversitäre Teams bringen ihr Wissen leichter und freier ein. LSP ist nur eines von vielen Werkzeugen, aber in diesen Fällen besonders wirksam.

Unterscheidet sich das Business-Lego von den Steinen, mit denen die Kinder spielen?

Wie immer gilt, die Qualität des Werkzeugs fließt in die Qualität des Ergebnisses mit ein. Es gibt mehrere vorsortierte Baustein-Kits, die je nach Zielrichtung eingesetzt werden. Ihre Zusammensetzung entstand aus Erfahrung. Sicherlich könnte man auch mit beliebigen Sortierungen Ergebnisse erzielen, denn entscheidend ist der angeleitete Prozess.

Und der sieht wie aus?

Zunächst stellt der Facilitator sehr offen gehaltene Fragen, die stufenweise auf das anvisierte Ziel hinlaufen. Er liefert dazu ein Framing. Framing bedeutet in diesem Zusammenhang, die Fragen werden in einen zielführenden Zusammenhang gesetzt. Das Framing lenkt, aber mit offenem Ergebnis. Das Workshop-Ziel bestimmt die Art des Framings. Beispiel: Die generelle Frage „Was würde Ihren Arbeitsplatz im Unternehmen attraktiver machen?“ fokusiert im Teambuilding Workshop mehr auf „soziales Miteinander und Umfeld“, also Teamarbeit, Kommunikation, Aufgaben, Verantwortung, Raumgestaltung, Dienstzeiten und ähnliches. Beschäftigt sich der Workshop hingegen mit der physikalischen Neugestaltung von Arbeitsplätzen, läge der Fokus auf verfügbaren Arbeitsmitteln, Ablaufoptimierung, Ergonomie und ähnlichen Dingen. Fragen und Framing gehören zum Workshop-Design und werden im Vorfeld mit dem Auftraggeber im Detail geklärt.

Im nächsten Schritt baut jeder Teilnehmer sein eigenes, dreidimensionales Modell als Antwort. Im dritten Schritt erklären die Teilnehmer ihre Modelle. Der Facilitator hinterfragt das Modell. Danach folgt eine Reflexionsphase, in der alle 3D-Modelle das individuelle Wissen zu einem gemeinsamen Verständnis des Sachverhaltes verdichten. Diese Phase deckt Missverständnisse und Fehlinterpretationen auf, die sofort geklärt werden können. Es gibt darüber hinaus sogenannte Applikationen, die die Einzelmodelle zu einem Gesamtmodell verdichten oder sie für weitere Arbeiten in Relation zueinander aufstellen.

Wozu braucht man Sie?

Ein ausgebildeter Facilitator, zu Deutsch Vermittler, entwickelt zur Fragestellung den didaktisch aufgebauten Workshop. Er leitet die Teilnehmer in der Verwendung des Materials an und ist für den LSP-Prozess verantwortlich. Die Effektivität des Ergebnisses steht im Vordergrund. Dazu muss der Prozess in allen Teilen eingehalten werden. Darin liegt die Verantwortung des Facilitators. Er verwandelt „play“ in „serious play“. Das vermeidet Fallen, in die man ohne Facilitator hineinläuft. Etwa das sogenannte „Planungsmeeting mit sich selbst“: Wird das Modell geplant und bewusst aus bestimmten Bausteinen aufgebaut, dann fließt nur das bekannte Wissen ein. Erst das willkürliche Bauen startet den interessanten Prozess. Während des Bauens greifen die Hände auf unbewusstes Wissen zu. Interessanterweise kommen gleichzeitig die Ideen, was die Bausteine bedeuten sollen. Das ist für die meisten Menschen eine neue Erfahrung, die der Gewohnheit „erst planen, dann bauen“ widerstrebt. Ein erfahrener Facilitator erkennt „planende“ Teilnehmer und hilft ihnen zurück in den Prozess. Gleichzeitig gibt er technische Hilfestellung bei den komplexeren Bausteinen.

Hilft es, wenn ich schon als Kind Lego gespielt habe?

Man braucht keine Vorkenntnisse. In der einführenden „Skills-Building“-Phase werden die Teilnehmer vom Facilitator mit den Bausteinen und ihrer Verwendung als „Erklärungsvehikel“ vertraut gemacht. Es werden keine Modelle im Sinne des Modelbaus gebaut, sondern metaphorische Modelle, bei denen jeder einzelne Baustein mit einem spezifischen Sinn aufgeladen ist. Deshalb die Spezialsortierung.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Denken mit den Händen

- Weiterentwicklung der Methode...