Ultra-Low-Power-Mikrocontroller

Benchmark ULPBench entzaubert

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die Ergebnisse

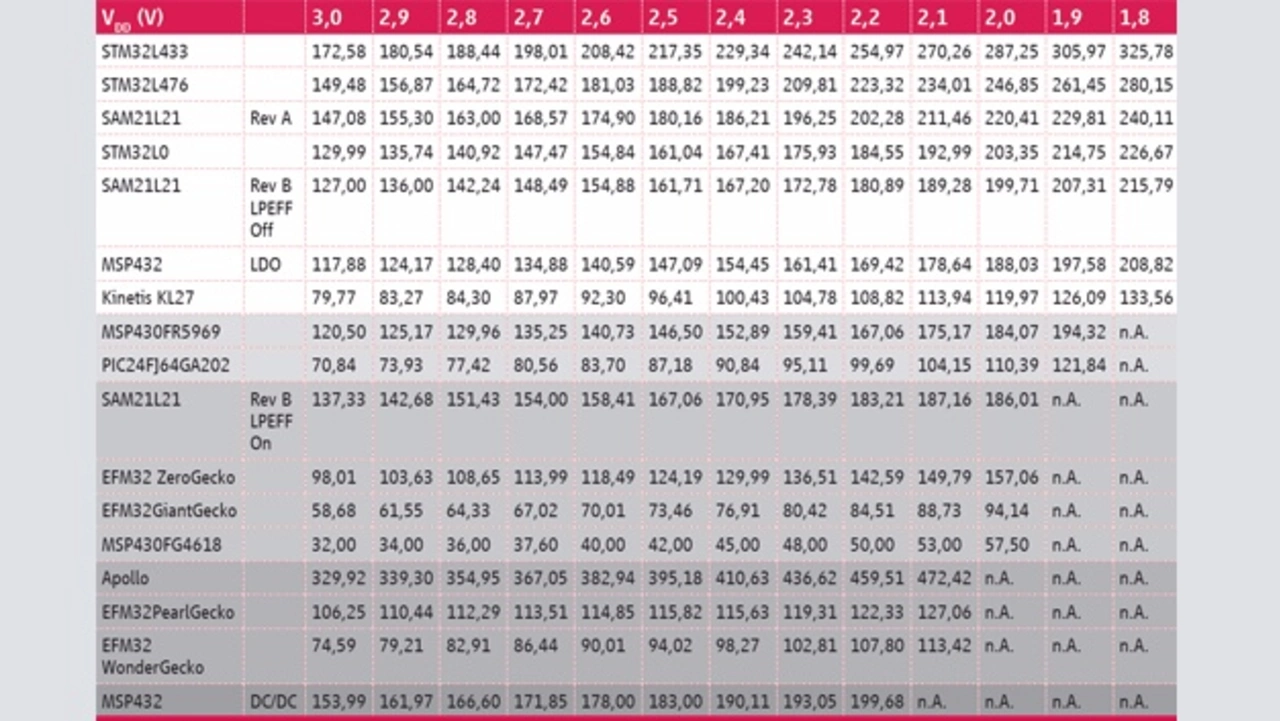

Die Tabelle zeigt von folgenden Controllern die gemessenen ULPBench-Werte:

- STMicroelectronics: STM32L433, STM32L0

- Texas Instruments: MSP432 DC/DC, MSP432 LDO, MSP430FR5969 FRAM, MSP430FG4618 Flash

- Silicon Labs: EFM32 Wonder Gecko, Giant Gecko, Pearl Gecko, Zero Gecko

- Atmel: SAML21 Rev A, Rev B LPEFF On, Rev B LPEFF Off

- NXP: Kinetis KL27Z

- Microchip: 16-bit-PIC24FJ64GA202

- Ambiq Micro: Apollo

Jobangebote+ passend zum Thema

Der STM32L433 mit ARMs Cortex-M4 erzielte die größte Steigerung aller ULPBench-Werte über die Spannung: Von 172,58 bei 3,0 V auf 325,78 bei 1,8 V bedeuten absolut einen Zuwachs um 153,2 Punkte und die höchsten Scores unterhalb von 2,1 V. Der STM32L0 mit ARMs Cortex-M0+ erreicht eine Steigerung von 129,99 auf 226,67 Punkte, was ihn im Low-Voltage-Bereich auf Platz 4 bringt.

Ein interessantes Phänomen ließ sich bei Atmels SAM21L21 mit ebenfalls ARMs Cortex-M0+-CPU beobachten: Während ein Chip aus Rev A auf Werte zwischen 147,08 auf 240,11 kommt, ist dies bei Rev B nicht mehr der Fall: Um überhaupt auf 1,8 V herunterskalieren zu können, muss ein LPEFF genanntes Bit im Spannungsregler auf »0« gesetzt werden. Damit wird nicht der größte Wirkungsgrad erzielt, was – wie in der Tabelle ersichtlich ist – dazu führt, dass die ULPBench-Ergebnisse unter den offiziell publizierten Werten bleiben. Den höchsten Wirkungsgrad erreicht der Spannungsregler, wird dieses Bit auf »1« gesetzt. Unterhalb von 2,1 V (gemäß Datenblatt 2,5 V) funktioniert der Controller dann jedoch nicht mehr.

Wenig überzeugen konnten angesichts der Marketingpräsenz der von SiliconLabs aufgekauften Firma EnergyMicro (»Die energiefreundlichsten Mikrocontroller der Welt«) sämtliche untersuchten Familien mit ARMs Cortex-M0+ (Zero Gecko), -M3 (Giant Gecko) und -M4 (Pearl Gecko, Wonder Gecko). Nicht nur die Skalierung bei reduzierter Versorgungsspannung, sondern auch die Absolutwerte bleiben deutlich hinter der ARM-Konkurrenz zurück. Dazu geht unterhalb von 2 V gar nichts mehr, Wonder- und Giant-Gecko machten schon unterhalb von 2,1 V schlapp – vermutlich eine Folge des identischen 180-nm-Fertigungsprozesses bei TSMC. Im Vergleich zu den Spitzenreitern bescheidene Ergebnisse (absolut gesehen) liefern auch NXPs Kinetis KL27 mit Cortex-M0+ und Microchips PIC24 mit proprietärer 16-bit-CPU. Sie skalieren herab bis 1,8 V (NXP) oder 1,9 V (Microchip) und erzielen zumindest prozentual anständige Zuwachsraten.

Texas Instruments schickte drei Kandidaten ins Rennen, wobei man beim MSP432 mit ARMs Cortex-M4 aufpassen muss: Betreibt man ihn nämlich mit DC/DC-Wandler, erzielt er zwar vergleichsweise gute ULPBench-Werte, allerdings ist bei 2,2 V Schluss – weniger geht nicht. Möchte man den gesamten Spannungsbereich bis 1,8 V nutzen, muss man ihn mit Linearregler betreiben, was den ULPBench-Score sofort um fast 25 % reduziert und ihn deutlich hinter andere Cortex-M4-Controller zurückwirft.

Aus der 16-bit-Fraktion trat der MSP430 in einer Variante mit FRAM-Speicher und konventionellem Flash-Speicher an. Obwohl die FRAM-Variante sogar den MSP432 im LDO-Modus knapp schlug, wurde der Flash-MSP430 zum Verlierer der gesamten Untersuchung: Ein ULPBench-Wert von 32 (3,0 V) bis 57,5 (2,0 V untere Grenze) liegt z. B. um Faktor 5 unterhalb des STM32F433.

Neben den mehr oder weniger konventionellen Chips gab es noch einen Ausreißer nach oben: Ambiq Micros Apollo-MCU arbeitet im Sub-Threshold-Modus, d. h., die Transistoren schalten unterhalb der eigentlichen Schwellenspannung [2] – eine Technologie, die etablierte Hersteller schon vor Jahrzehnten untersuchten, es aber nicht schafften, Ergebnisse aus dem Labor in die Massenfertigung zu überführen. Wie es das Startup geschafft hat, die offensichtlichen Fertigungshürden mit den natürlichen Variationen in den Schwellenspannungen zu überwinden, ist nicht bekannt, dafür die ULPBench-Ergebnisse: Von 329,9 bei 3,0 V bis 472,42 bei 2,1 V reichen die Werte, darunter geht der Chip in den Reset.

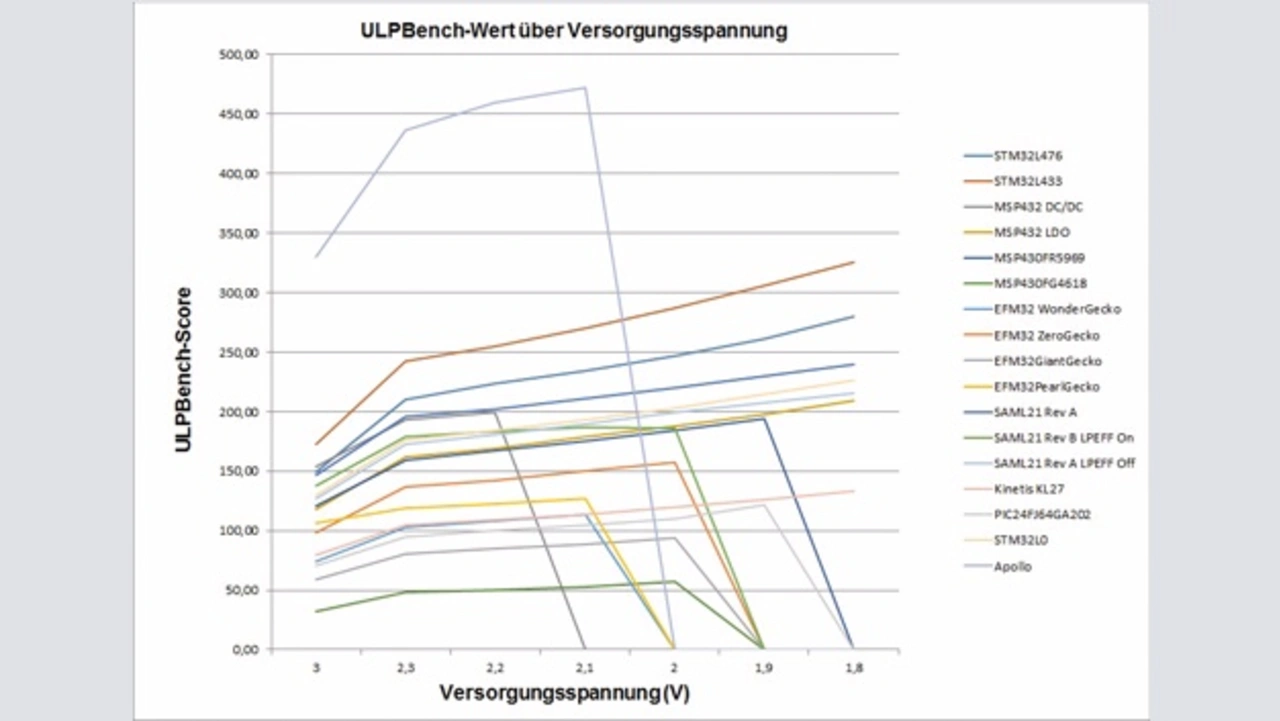

Bild 4 zeigt einen Ausschnitt der Tabelle in einem Liniendiagramm, wobei der Fokus auf dem Bereich unterhalb von 2,3 V liegt, um herauszustellen, welcher Controller bei welcher Versorgungsspannung (noch) betrieben werden kann.

Eine berechtigte Frage ist, warum wir den RL78 von MCU-Marktführer Renesas nicht berücksichtigt haben. Die einfache Antwort: Wir haben den ULPBench-Code auf ihm trotz aller Anstrengungen schlichtweg nicht zum Laufen gebracht.

Im zweiten Teil dieses Artikels gehen wir noch auf einige Auffälligkeiten bei unseren Messungen ein, die so mancher Hersteller wohl lieber nicht publiziert sehen möchte. Und last, but not least haben wir auch nachgeschaut, was passiert, wenn wir die Chips nicht nur bei 25 °C prüfen, sondern bis auf 85 °C erhitzen. Unterschiedlichen Fertigungsprozessen geschuldet verhalten sie sich dann völlig unterschiedlich, lassen Sie sich überraschen.

- Benchmark ULPBench entzaubert

- Die Ergebnisse