TriCore-Mikrocontroller für Motorsteuerungen

Eingebettete Echtzeit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Unterschiedliche Regelalgorithmen

Je nach Einsatzgebiet können die Reduzierung der Drehmomentwelligkeit, die Minimierung der Verlustleistung, die Qualität des Ausgangsstroms, die Vermeidung von Strom- oder Spannungsoberwellen oder aber die Ge-räuschentwicklung im Fokus stehen und andere Regelalgorithmen bedingen. Zusammen mit den 12-bit-A/D- Wandlern und dem DMA-Controller bildet das GPTA das Herzstück einer komplementären 3-Phasen-PWM-Signalgenerierung. Das GPTA beinhaltet dazu Bausteine aus Timer-Zellen, die durch Konfiguration miteinander verschaltet werden und zusammen die gewünschte Funktion ergeben. Die Konfiguration beachtet die notwendigen Verzögerungszeiten beim Aus- und Einschalten zum Schutz der Halbbrücken.

Diese Totzeiten lassen sich getrennt einstellen und auch gegebenenfalls dynamisch zur Laufzeit regeln. Während ein einfaches PWM-Signal nur zwei Timer-Zellen benötigt, erfordert ein komplementäres Drei-Phasen-PWM-Signal 26 Zellen. Ein GPTA-Modul besitzt 64 Zellen, so dass ausreichend Ressourcen verbleiben, um weitere Signale für die Anwendung zu erzeugen.

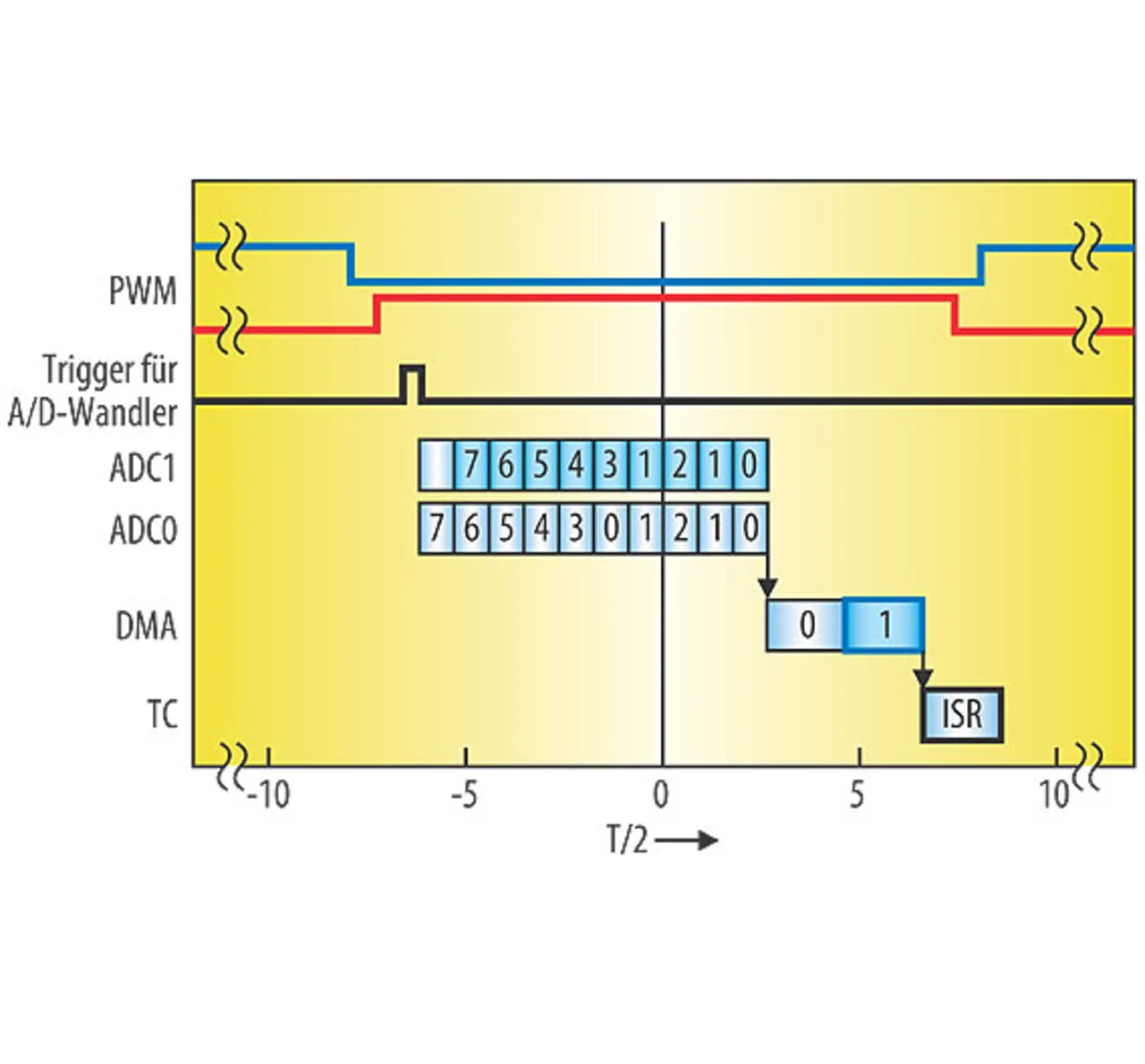

Neben der PWM-Signalgenerierung ist die synchrone Messung der Phasenströme mit mindestens zwei A/D-Wandlern für die Anwendung wichtig. Dazu wird von der GPTA ein Trigger-Event erzeugt, welches eine Wandlung auf beiden A/D-Wandler-Modulen exakt in der Mitte der Periode auslöst. Statt jedoch nur die zwei Phasenströme zu bestimmen, können auch gleich alle für die Steuerung notwendigen analogen Eingangssignale in einer äquidistanten Abtastfolge über mehrere Kanäle gemessen werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Eine solche Abtastfolge mit bis zu 16 Kanälen wird von den A/D- Wandler-Modulen des TriCore unterstützt. Eine taktgenaue Synchronisierung mehrerer A/D-Wandler-Module ist parametrierbar. Wenn die Anzahl der A/D-Wandler-Module jedoch kleiner ist als die Anzahl der gewünschten, synchron zu messenden Eingangsgrößen, so kann durch Interpolation zweier Messungen rechnerisch der Wert bestimmt werden.

Bild 2 illustriert das Zeitverhalten innerhalb einer PWM-Periode. Oben dargestellt ist aus Platzgründen nur das High-Side- und Low-Side-Signal einer PWM-Phase. Der A/D-Wandler- Trigger löst in diesem Beispiel eine Abtastfolge mit zehn Kanälen auf acht (0-7) Eingangssignalen aus. Der Trigger-Event ist zeitlich so gewählt, dass die Abtastung für die Phasenströme auf Kanal 2 der Module ADC0 und ADC1 exakt in der Periodenmitte erfolgt. Das Eingangssignal 1 wird - wie beschrieben - vor und nach Kanal 2 gemessen und summiert. Auch das Signal auf ADC0 Kanal 0 wird zweimal gemessen und summiert. Diese Summenbildung ist Bestandteil eines hardware-basierten, konfigurierbaren Datenreduktionsfilters innerhalb des A/D-Wandler-Moduls, welches eine Summierung von bis zu vier Werten eines Kanals ermöglicht.

Durch die beschriebene Konfiguration werden somit fünf Eingangsgrößen quasi zum gleichen Zeitpunkt gemessen. Nach der Abtastung löst ein weiterer Event zwei DMA-Übertragungen aus, welche die A/D-Wandler-Werte in den lokalen Datenspeicher (LDRAM) transferieren. Ein Auslesen der Werte direkt vom TriCore wäre natürlich möglich. Der Zugriff über die Brücke zwischen LMB und SPB benötigt jedoch mehrere Taktzyklen und würde die Programmausführung auf der TriCore-CPU verzögern. Besser ist es, den DMA-Controller im Hintergrund die Werte vom A/D-Wandler in das LDRAM übertragen zu überlassen, von wo vier Werte mit einem Doppelwort-Ladebefehl in nur einem Taktzyklus in die CPU-Register eingelesen werden können.

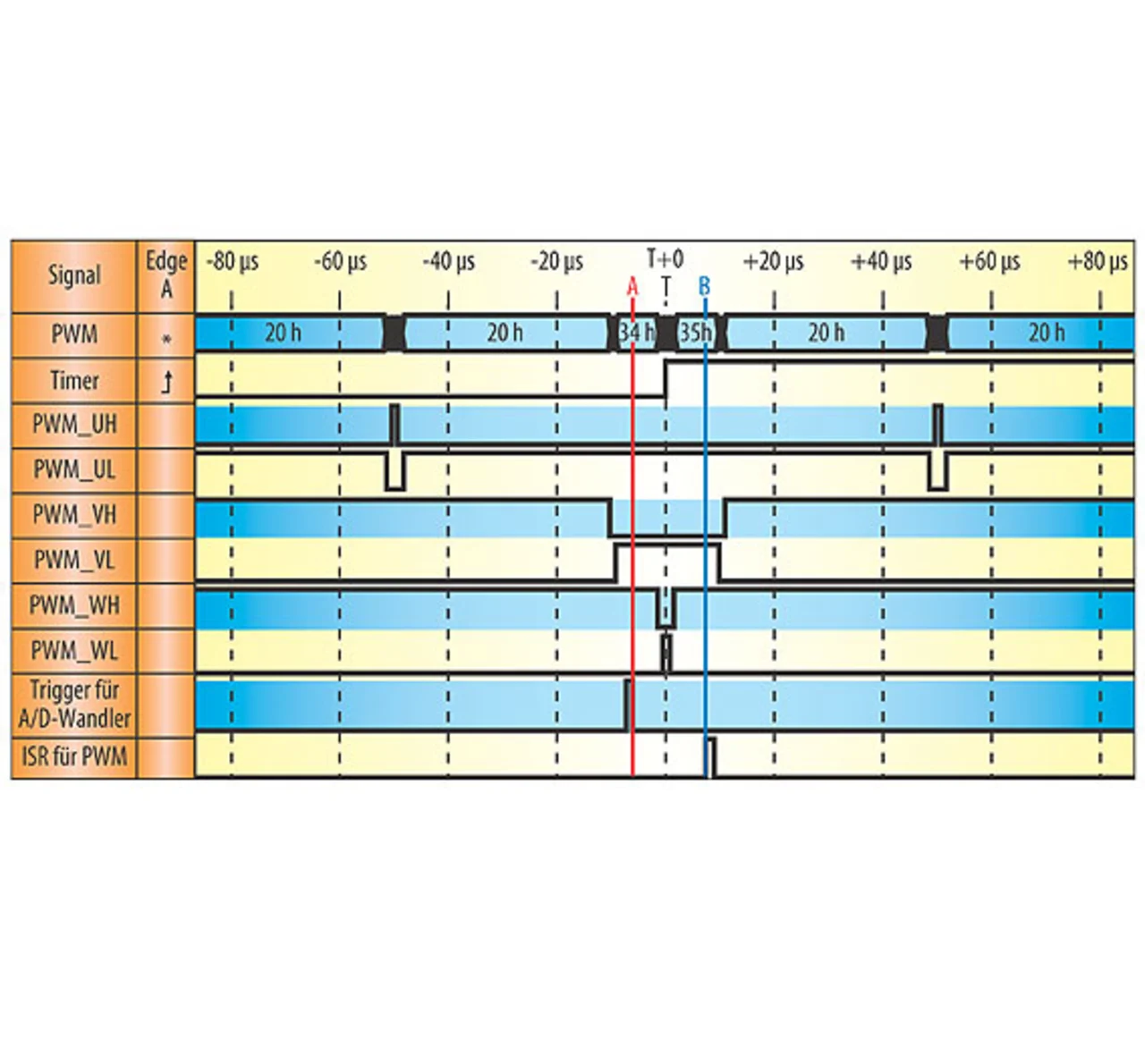

Die nachfolgende Interrupt-Service-Routine (ISR) beinhaltet den Regelalgorithmus. Eine optimierte Implementierung der meist verwendeten Park- und Clarke-Transformationen sowie der Raumzeigermodulation benötigt auf einem TC1782 mit 180 MHz Taktfrequenz weniger als 2 µs. Bild 3 zeigt das gemessene zeitliche Verhalten. Weniger als 9 µs nach der Phasenstrommessung ist die Reglung abgeschlossen und sind die PWM-Werte für die nächste Periode geschrieben. Mit weiteren anwendungsspezifischen Algorithmen wie der Verarbeitung der Gebersignale wird die CPU-Last wohl größer, bleibt aber insgesamt so gering, dass auf die sonst meist üblichen weiteren Mikrocontroller im Frequenzumrichter für die Kommunikation und die Benutzerschnittstelle verzichtet werden kann.

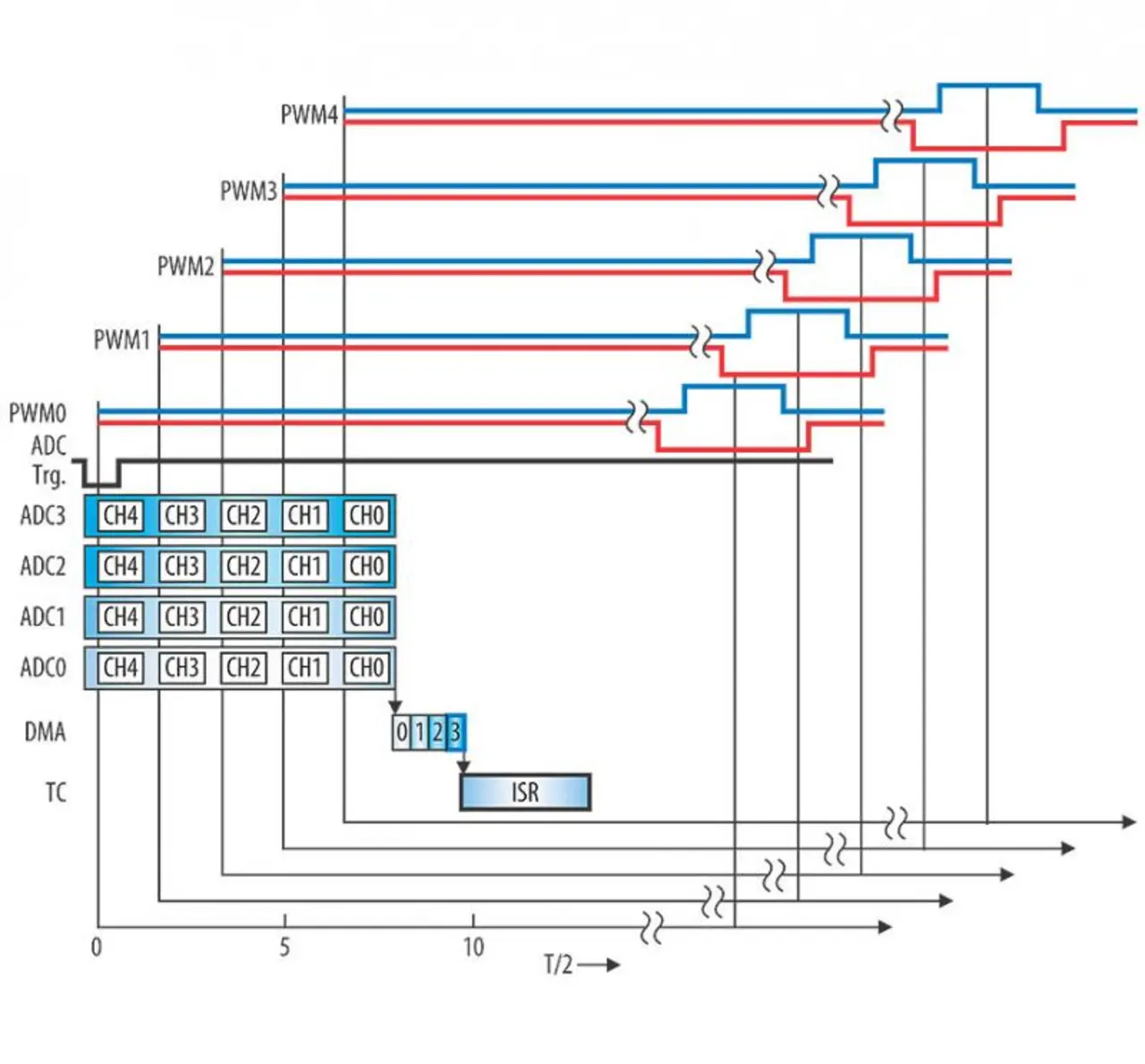

Die hohe Rechenleistung und die zur Verfügung stehenden Hardware-Ressourcen erlauben sogar die Realisierung von Mehrachs-Frequenzumrichtersystemen für Robotikapplikationen oder Werkzeugmaschinen mit nur einem Mikrocontroller. Diese Lösung verspricht nicht nur Kostenvorteile, sondern ermöglicht eine verbesserte Leistung auf Grund der Kommunikation, die nun nur innerhalb eines Prozessors erfolgen muss. Bild 4 illustriert eine solche Konfiguration auf einem TC1798.

Die High-End-Serie TC179x verfügt über zwei GPTA-Module und einen zusätzlichen LTCA-Block. Damit können fünf komplementäre Drei-Phasen-PWM-Signale generiert werden. Der Periodenstart wird jeweils um die Zeit einer A/D-Wandlung verschoben. Die im TC1798 zur Verfügung stehenden vier A/D-Wandler-Module messen somit synchron und - durch den zeit-lichen Versatz - jeweils in der Periodenmitte. Zwei Module verarbeiten die Phasenströme, weitere zwei Module können andere Signale zeitgleich abtasten. Die CPU-Last bleibt selbst bei fünf 20-kHz-Drei-Phasen-PWM-Signalen unter 10 %.

- Eingebettete Echtzeit

- Unterschiedliche Regelalgorithmen

- Notstopp für sicheres Abschalten