Simulation schneller Signale

IBIS AMI oder SPICE – was eignet sich besser?

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Intellectual Property bleibt bei IBIS geschützt

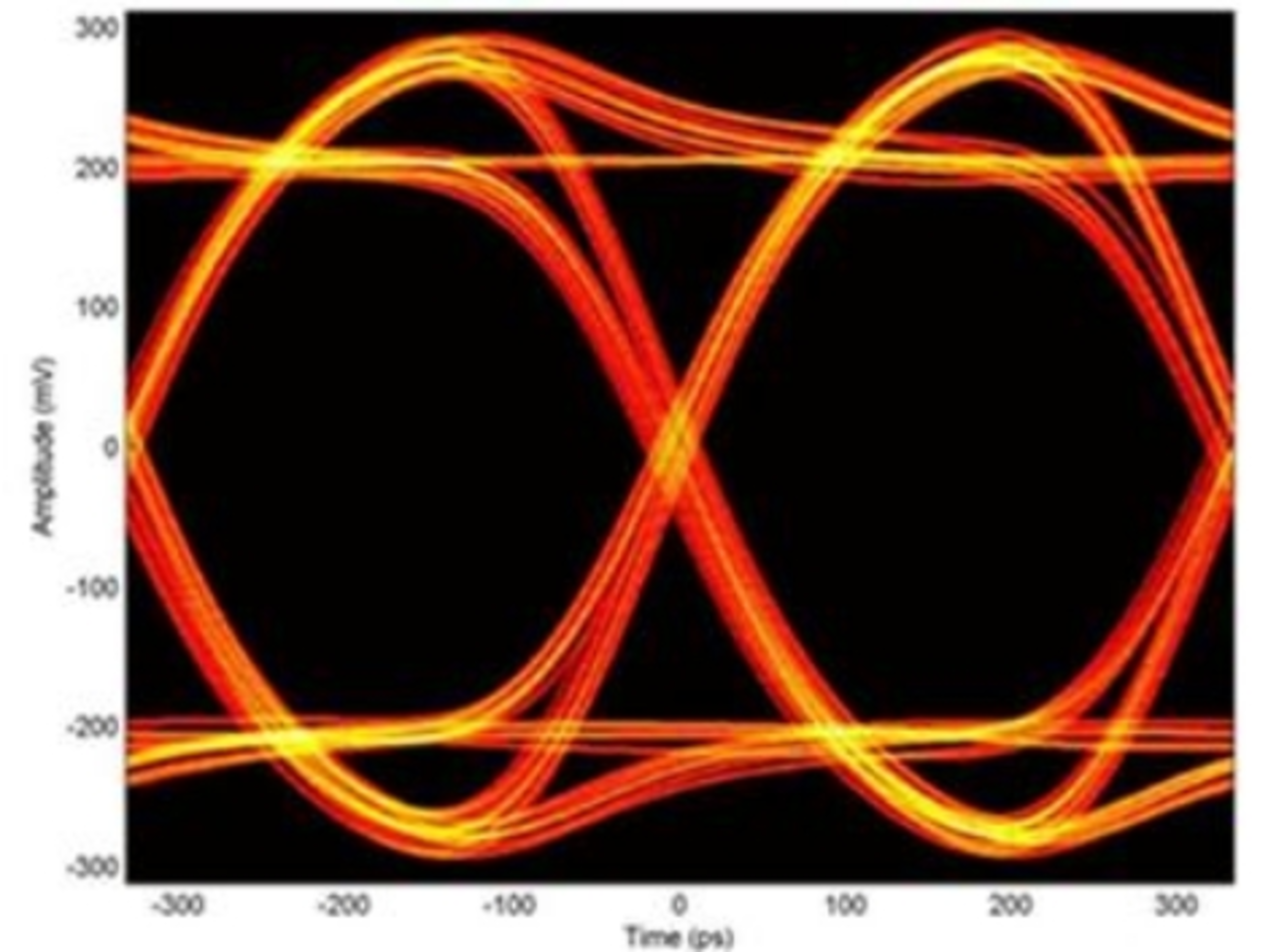

Der gleiche Vorgang läuft in der zeitkontinuierlichen Betriebsart ab. Auch hier wird der zeitliche Verlauf der Wellenform an das Modell übergeben, das die Daten daraufhin verarbeitet (z.B. mit der Equalizer-Funktion) und sie anschließend an den Simulator zurückgibt. Mit dieser Methode können Anbieter komplexes Verhalten mit einbeziehen, das sich ohne Offenlegung der Implementierung nicht ohne weiteres modellieren ließe. Dies entspricht dem schon von SPICE bekannten Dilemma. Bild 1 zeigt das typische Resultat einer Impulsantwort-Simulation.

Beide IBIS AMI-Betriebsarten haben ihre Vor- und Nachteile bei der Simulation hochleistungsfähiger Kanäle. Der Impulsmodus sorgt für eine sehr schnelle Modellierung, da das Ergebnis direkt aus den Daten der Impulsantwort berechnet wird. Demzufolge lässt sich ein großer statistischer Bereich untersuchen, und es lassen sich Phänomene untersuchen, die erst bei sehr großen Lauflängen von beispielsweise 232 Bits auftreten würden, was bei zeitkontinuierlichen Wellendaten unvertretbar lange dauern würde. Andererseits offenbaren die zeitkontinuierlichen Wellendaten mehr Einzelheiten über das Verhalten des Kanals.

Wie schon erwähnt, sind IBIS-Modelle verglichen mit SPICE-Modellen extrem schnell, sodass auch Simulationen über Millionen von Bits praktikabel sind. Diese Simulations-Betriebsart wird allerdings häufig genutzt, um das Verhalten bestimmter Bitmuster zu beobachten oder zu untersuchen, wie viel Zeit ein Equalizer zum Erreichen eines optimalen Werts benötigt.

Wenn die Bitraten der Kanäle die Marke von 10 GBit/s überschreiten, wird die Simulation keine Option mehr sein.

Jobangebote+ passend zum Thema

- IBIS AMI oder SPICE – was eignet sich besser?

- Modellierung mit IBIS

- Intellectual Property bleibt bei IBIS geschützt