Intersil

Überwachung der Sensorfunktion mit Instrumentenverstärkern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verschiedene Sensoranwendungen

Eingangsfilter erforderlich

Der zunehmende Einsatz von Funk-/HF-Transceivern in tragbaren Geräten hat zur Folge, dass Elektronik oft in der Nähe von Hochfrequenz-Funksendern wie Bluetooth arbeiten muss. Um dennoch einen störungsfreien Betrieb des Sensors zu gewährleisten, ist eine HF-Unterdrückung erforderlich. In EMI-empfindlichen Anwendungen kann das HF-Signal als gleichgerichteter DC-Offset am Ausgang des Präzisionsverstärkers auftreten. Da die Verstärkung des Präzisions-Frontends den Wert 100 oder größer betragen kann, ist es wichtig, kein Leitungsrauschen oder andere Störungen zu verstärken, das eventuell an den Verstärkereingängen anliegt. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist ein RFI-Filter an den INA-Eingängen.

Es ist bekannt, dass man keinen Präzisionsdifferenzverstärker mit diskreten Bauteilen entwickeln und gleichzeitig eine gute Gleichtaktunterdrückung (CMR) oder Verstärkungs- genauigkeit erzielen kann. Der Grund ist die Abstimmung der vier externen Widerstände, um den OPV in einen Differenzverstärker zu verwandeln. Analysen haben gezeigt, dass die Widerstandstoleranzen einen CMR-Bereich verursachen können, der vom Maximalwert des OPVs bis hinab auf -24,17dB2 reicht.

Mit integrierten Lösungen lässt sich die Anpassung der On-Chip-Widerstände verbessern. Ein Problem bleibt jedoch bestehen: die absolute Anpassung an die externen Widerstände, die zur Einstellung der Verstärkung genutzt wird. Der Grund: die Toleranz zwischen On-Chip-Präzisionswiderstandswerten und externen Widerstandswerten kann um bis zu 30 Prozent variieren. Eine weitere Fehlerquelle ist das unterschiedliche thermische Verhalten der internen und externen Widerstände. So können interne und externe Widerstände entgegengesetzte Temperaturkoeffizienten aufweisen. Ein programmierbarer Verstärker löst dieses Problem, da alle Widerstände integriert sind. Der Verstärkungsfehler beträgt hier weniger als 1 Prozent, und die Bausteine können in einem Bereich von ±0,05 bis ±0,4 Prozent (max.) über der Temperatur getrimmt werden.

Einfache Überwachung der Sensorfunktion

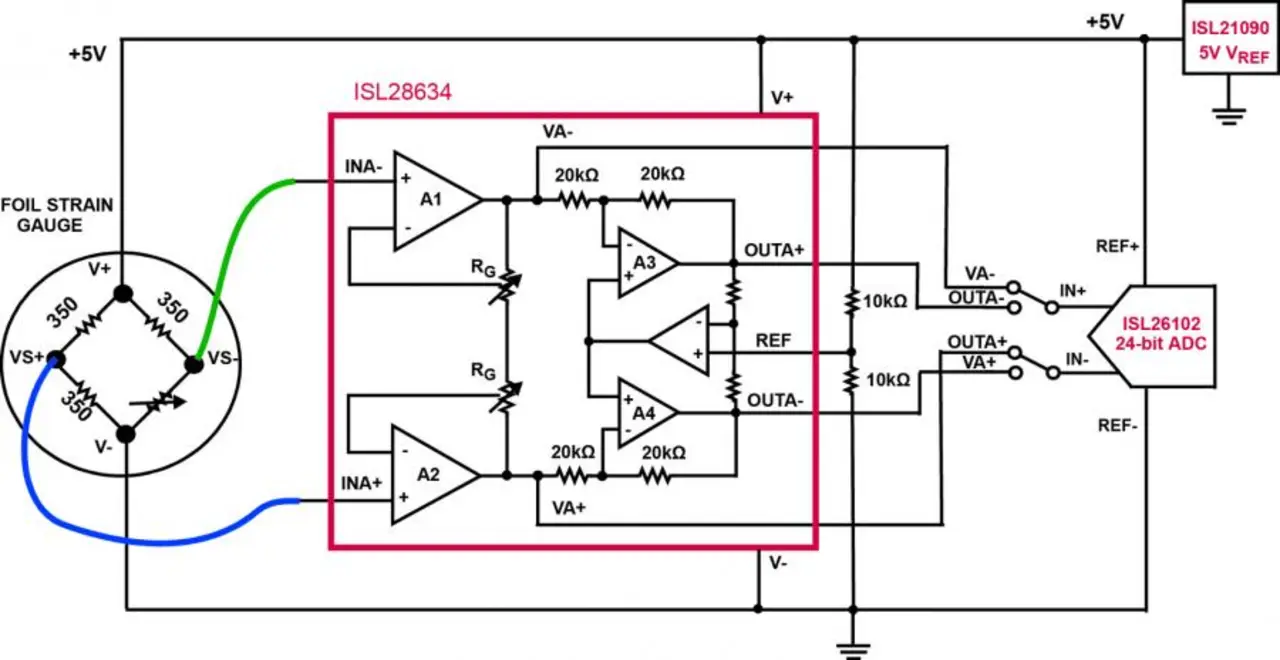

In Brückensensoranwendungen kommen vier angepasste Widerstände zum Einsatz, um eine ausgeglichene Differentialschaltung zu erzeugen. Die Brücke kann eine Kombination aus diskreten Widerständen und Widerstandssensoren für Viertel-, Halb- und Vollbrücken sein. Die Brücke wird über eine rauscharme, hochpräzise Spannungsreferenz an zwei Brückenzweigen angetrieben. Die anderen beiden Brückenzweige bilden das Differenzsignal, dessen Ausgangsspannungsänderung analog zu den Änderungen der gemessenen Umgebung ist.

In einer Brückenschaltung ist die Gleichtaktspannung des Differenzsignals die Mittelpunkts-Potenzialspannung der Brückenanregungsquelle. In einem System mit einer einzigen Spannungsversorgung und mit +5-V-Referenz als Anregung beträgt die Gleichtaktspannung +2,5 V.

Das Konzept der Sensorüberwachung beruht darauf, die Brückenimpedanz im Datenerfassungssystem zu verfolgen. Umgebungsänderungen, Leistungsverluste über der Zeit oder ein fehlerhafter Brückenwiderstand führen zu einem Ungleichgewicht der Brücke, das Messfehler verursacht. Da die Differenzausgangs-Gleichtaktspannung der Brücke halb so groß wie die Erregerspannung ist, lässt sich diese Gleichtaktspannung messen, um die Impedanz des Sensors zu überwachen (Bild 3). Durch die regelmäßige Überwachung der Gleichtaktspannung der Brücke lassen sich Rückschlüsse über die Sensorfunktion ziehen.

Fazit

Instrumentenverstärker sind in vielen Sensoranwendungen die erste Wahl. Wie immer findet sich der richtige Verstärker durch eine Abwägung zwischen Leistungsfähigkeit und Preis. Falls ein hochpräziser INA erforderlich ist, bieten sich der ISL2853x und ISL2863x als ideale Lösung an. Diese Zero-Drift-Verstärker enthalten RFI-Filter am Eingang, eine automatische Offsetspannungs-Korrektur und Rauschunterdrückung sowie einen Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang für einen maximalen Dynamikbereich.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Überwachung der Sensorfunktion mit Instrumentenverstärkern

- Verschiedene Sensoranwendungen