Tools der nächsten Generation

Entwickeln analoger Schaltungen im digitalen Zeitalter

Auch beim Entwurf von analogen Schaltungen können Entwickler moderne Software- und Hardware-Tools nutzen. Sie vereinfachen ihnen die Arbeit – und sorgen dafür, dass Analogtechnik für die nächste Entwicklergeneration attraktiver ist.

In einer digitalen Welt mag es seltsam erscheinen, dass einige der teuersten Uhren analog funktionieren. Das liegt daran, dass es viel Geschick erfordert, ein Instrument herzustellen, das kontinuierlich die genaue Tageszeit anzeigt. Analoge Uhren erinnern uns daran, dass die natürliche Welt nicht digital ist und es daher immer einen Bedarf an Elektronikentwicklern mit Analogtechnik-Fähigkeiten geben wird. Leider werden diese Fähigkeiten immer seltener, weil die Meinung vorherrscht, die analoge Schaltungstechnik sei »veraltet« und »kompliziert«.

In der Vergangenheit galt die analoge Schaltungstechnik mitunter als »schwarze Magie«, bei der mühsame Berechnungen von Hand, unhandliche Labormessgeräte und Faustformeln zum Einsatz kamen – doch die Entwicklung von Analogschaltungen hat sich stark verändert. Heutzutage nutzen Entwickler von Analogschaltungen innovative Hardware- und Software-Tools, die früher nur ihren Kollegen aus der Digitaltechnik zur Verfügung standen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die analoge Signalverarbeitung

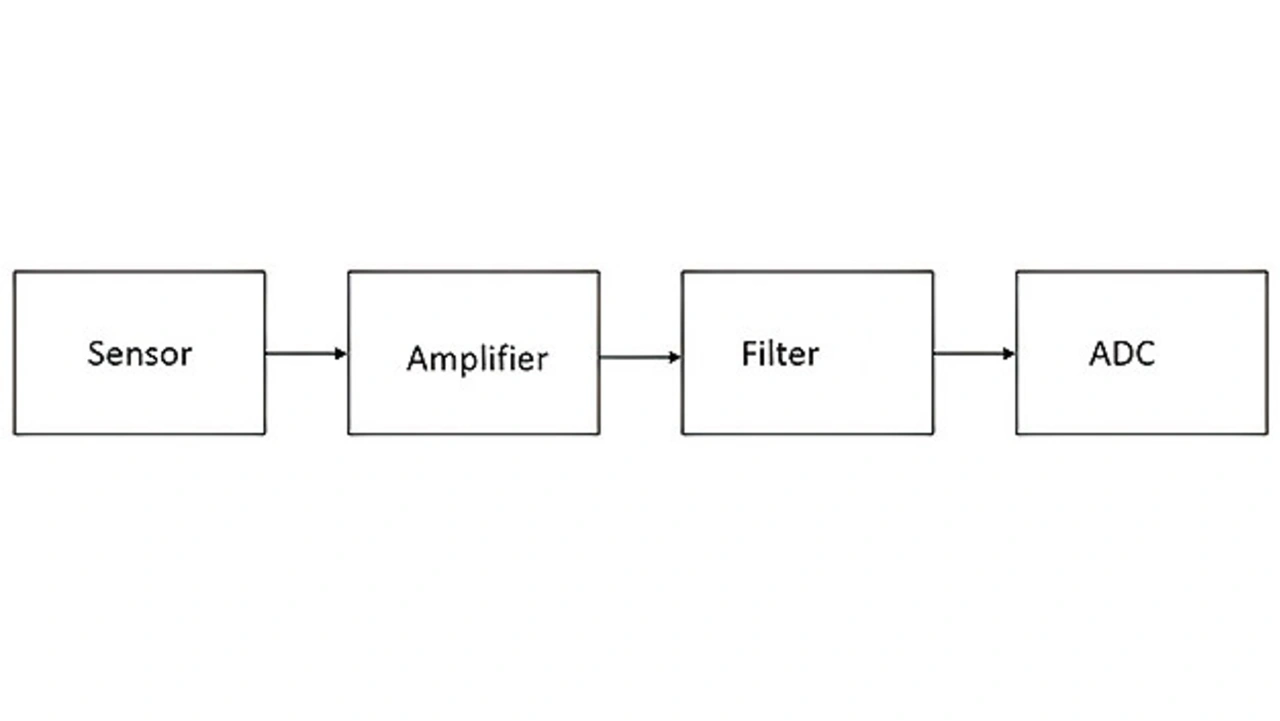

Ebenso wie die Größe »Zeit« sind auch natürliche Phänomene wie Licht, Wärme und Druck analoge Größen, d.h. sie ändern sich kontinuierlich. Sensoren erfassen diese Signale und geben eine analoge Spannung aus, die an den Eingang einer elektronischen Steuerung, z. B. eine Heizungsregelung, gegeben wird. Dieses Spannungssignal ist in der Regel sehr klein und wird oft durch andere Signale gestört, die der Sensor ungewollt aufnimmt. Daher ist das Signal in seiner Rohform für die Nutzung durch einen digitalen Mikroprozessor nicht geeignet. Um dieses Problem zu lösen, konstruieren Schaltungsentwickler eine Reihe von Schaltkreisen, die sogenannte analoge Signalverarbeitung oder Signalkette, die das Sensorsignal so verändert, dass es für eine digitale Verarbeitung nutzbar wird. (Bild 1).

In der Blockschaltung (Bild 1) erhöht der Verstärker die Amplitude des Sensorsignals. Die Filterschaltung entfernt unerwünschte Signale und Rauschen – bei höheren oder niedrigeren Frequenzen. Das verstärkte und gefilterte Sensorsignal wird dann an einen Analog/Digital-Umsetzer (ADU) weitergeleitet. Dort wird es in ein digitales Format für die Verarbeitung durch einen Mikroprozessor umgesetzt. Auf den ersten Blick scheint diese Aufgabe einfach zu sein, doch die Vielfalt der Sensortypen und Betriebsbedingungen machen die Entwicklung der analogen Schaltung zu einer echten Herausforderung.

Analoge Filter – eine Entwickleraufgabe der alten Schule

Eine analoge Filterschaltung besteht in der Regel aus mehreren aktiven und passiven Komponenten, wie Operationsverstärkern, Widerständen, Kondensatoren und manchmal Induktivitäten. Die Entwicklung wird durch die Vielzahl der verfügbaren Filtertypen und die damit verbundenen Spezifikationen zusätzlich erschwert. Daher ist ein methodischer Ansatz für die Filterentwicklung erforderlich, bei dem der erste Schritt darin besteht, den für die Anwendung erforderlichen Filtertyp zu bestimmen. Für den Einsatz in einer analogen Schaltung zur Sensorsignalverarbeitung bieten sich folgende Filtertypen an:

- Tiefpassfilter – es entfernt hochfrequente Signale

- Hochpassfilter – es entfernt niederfrequente Signale

- Bandpassfilter – es lässt nur Signale innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs durch.

Der nächste Schritt besteht darin, eine Filterübertragungsfunktion auszuwählen, die den in der Spezifikation definierten Anforderungen entspricht. Kenngrößen hier sind:

- Bandbreite, die den Frequenzbereich definiert, den die Schaltung ungedämpft bzw. mit geringer Reduzierung der Amplitude durchlässt.

- Flankensteilheit, die die Dämpfungsrate beschreibt bzw. wie stark das Filter mit steigender Frequenz unerwünschte Frequenzkomponenten im Sensorsignal dämpft.

- Phase, die die relative Verzögerung zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangssignal beschreibt. Sie ist wichtig, wenn in der Signalverarbeitungsstufe eine Rückkopplungsschleife verwendet wird, da sie die Stabilität der Schaltung beeinflussen kann.

Eine Übertragungsfunktion ist eine komplexe mathematische Formel, die den Frequenzgang des Filters – die Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal – beschreibt. Entwickler analoger Schaltungen müssen den gewünschten Frequenzgang des Filters so genau wie möglich mit den vorberechneten Frequenzgängen für verschiedene Filtertypen abgleichen, die in Filtertabellen – z. B. Butterworth, Bessel, Tschebyscheff und andere – beschrieben sind.

Nach der Auswahl des Filtertyps, der der gewünschten Funktion am besten entspricht, muss der Schaltungsentwickler als Nächstes die Komponentenwerte berechnen, damit er eine echte Schaltung aufbauen oder simulieren kann. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, kann die Funktion des Filters evaluiert werden, um zu prüfen, ob er die erforderlichen Spezifikationen erfüllt. Dieser Prozess kann sehr zeitaufwendig und manchmal frustrierend sein – und er muss häufig mehrere Male wiederholt werden, bis der beste Kompromiss gefunden ist.

- Entwickeln analoger Schaltungen im digitalen Zeitalter

- Moderne Technik für die Filterentwicklung