Neutrinoteleskop »IceCube«

Wie DESY die komplexe Elektronik testet

Mit dem »IceCube«-Teleskop wollen Forscher die schwer einzufangenden Neutrinos aufspüren. Dafür entwickelt das DESY die hochkomplexe Elektronik. Getestet wird sie mit Flying Probern von Polar Instruments.

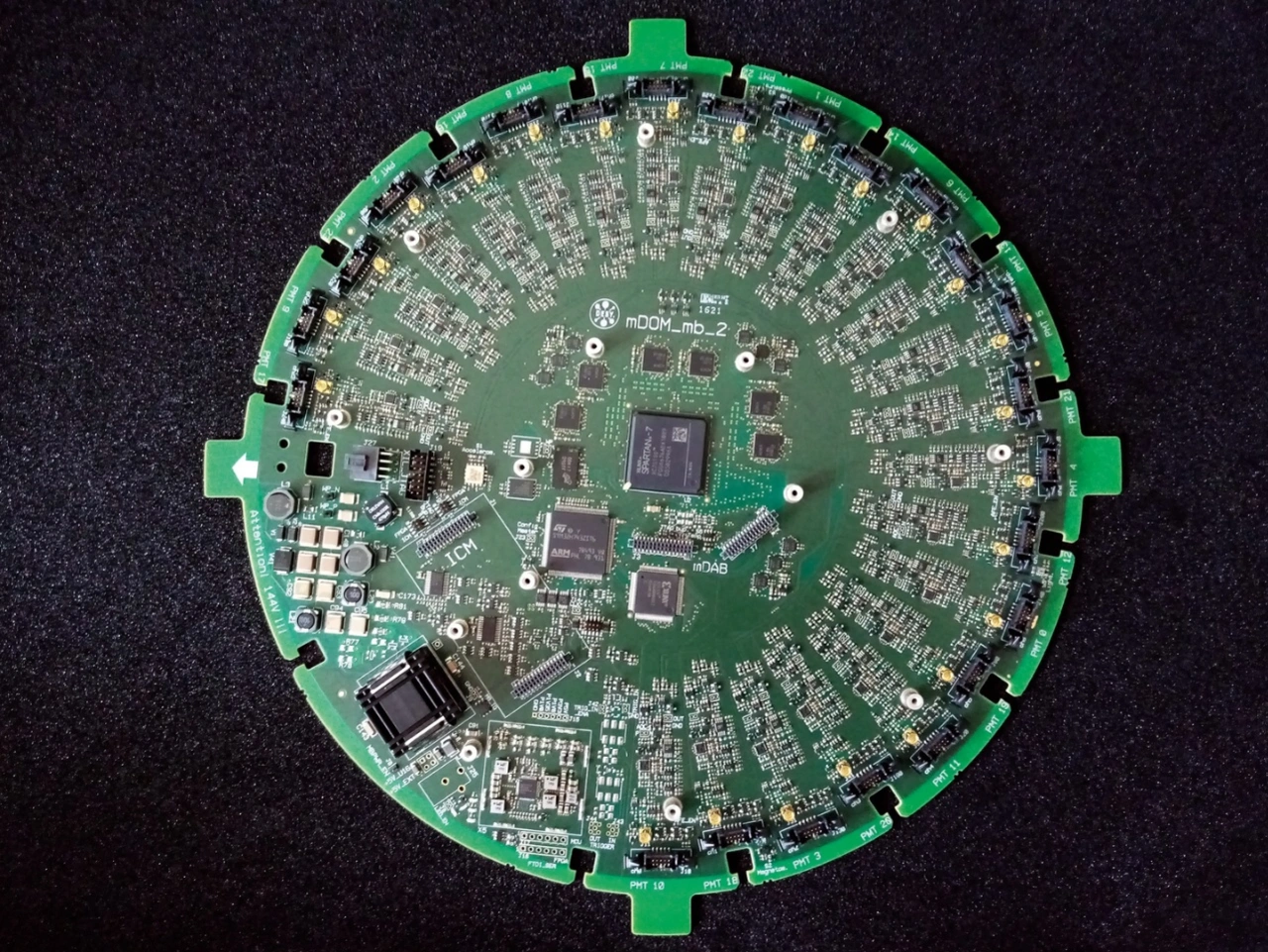

Die Elektronikfertiger des Forschungszentrums für naturwissenschaftliche Grundlagenforschung DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) mit Sitz in Hamburg und Zeuthen fertigen spezifische Baugruppen für innovative Forschungsprojekte, beispielsweise für hochsensible Detektorelektronik. Sie kommt unter anderem beim Neutrinoteleskop »IceCube Neutrino Observatory« zum Einsatz. Mit dem tief im antarktischen Eis versenkten Detektor wollen Forscher »geisterhafte Elementarteilchen«, die Neutrinos, aufspüren, die im Universum bei hochenergetischen Prozessen im Kosmos entstehen, etwa in Schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien. 5160 Sensoren sind in einem Volumen von 1 km3 im Eis versenkt, um dort die Tscherenkow-Strahlung zu registrieren, die entsteht, wenn ein Neutrino mit Materie wechselwirkt.

Die im Neutrinoteleskop verbauten Baugruppen prüfen die DESY-Fertigungsdienstleister mit dem Flying Prober »GRS550« von Polar Instruments.

Bereits seit vielen Jahren setzen die Elektronikfertiger des DESY den unkompliziert zu bedienenden Polar Flying Prober GRS500 ein, um Kleinserien mit geringen Stückzahlen und Prototypen-Leiterplatten zu prüfen und komplexe Baugruppen einer Fehlerdiagnose zu unterziehen. Seit September 2023 nutzen die Elektronikfertiger nun den Nachfolger »GRS550«, der auf dem Bedienkonzept des GRS500 basiert. Der neue GRS550 verfügt über eine Antriebstechnik, die im Vergleich zu seinem Vorgänger eine höhere Verfahrgeschwindigkeit und verbesserte Positioniergenauigkeit bietet. Das Vorgängermodell wird weiterhin als Backup genutzt.

Optimierte Testverfahren

»Während die von uns gefertigten Lose meist 20 bis 50 Baugruppen umfassen, sind für das IceCube-Projekt rund 3000 extrem komplex angeordnete Bauteile auf über 400 Baugruppen erforderlich. Deshalb setzen wir hier auf die umfangreichen Testmöglichkeiten, die das GRS550 durch die Nutzung von CAD-Daten und Fehlerdiagnose-Technologien bietet«, erläutert Julia Müller, Gruppenleiterin der Elektronikfertigung am DESY. Überdies hätte kein anderer ein vergleichbar kostengünstiges und leistungsfähiges Modell anbieten können.

Sowohl das GRS500 als auch das GRS550 eignen sich für die Fehlerdiagnose auf Baugruppen, für die ein traditioneller In-Circuit-Test zu teuer wäre. Das Messprinzip der Flying Prober basiert auf einem Gutmuster, mit dem das Testsystem die Charakteristik einer zu prüfenden Baugruppe mittels Knotenimpedanzanalyse sowie anhand von hochauflösenden Bildern vergleicht. Damit lassen sich beispielsweise Bauteilpräsenz, Fehlbestückungen, Kurzschlüsse, Unterbrechungen und fehlerhafte Lötstellen erkennen.

Detaillierte Einblicke in die Funktionsweise der zu testenden Baugruppen seitens des Bedieners sind dabei nicht erforderlich. Den Aufwand für das Einlernen der Daten veranschlagen die Elektronikfertiger des DESY je nach Umfang der Baugruppe mit durchschnittlich zwei bis vier Stunden.

Effizienter Zugriff auf Layoutdaten

Mit von den Experten von Polar Instruments entwickelten Importfiltern lässt sich eine Vielzahl an CAD-Daten einlesen. So erlaubt die Reparatursoftware des Testsystems GRS550 den Import von über 20 verschiedenen CAD-Formaten und kann zudem fehlerhafte Netze kennzeichnen. »Überdies ist es möglich, Tests auf Netzebene durchzuführen und spezifische Daten sowie Schaltpläne und Bestückungsunterlagen direkt aus dem Layoutprogramm zu laden. Dadurch lassen sich Testverfahren und Programmierung vereinfachen«, hebt Hermann Reischer, Managing Director von Polar Instruments, hervor.

Jobangebote+ passend zum Thema

In Kürze wird das Testsystem außerdem auf die neueste leistungsfähige Software-Plattform umgestellt werden, um die bereits hohe Prüftiefe noch weiter zu erhöhen. »Anhand einer erweiterten optischen Bildauswertung sollen künftig neben der optischen Bestückkontrolle auch weitere Funktionen angedacht werden. Etwa eine Aktivprüfung, um auf dem Flying Prober befindliche Baugruppen einem Funktionstest zu unterziehen«, zeigt Reischer auf.

Aber auch kommende Regelungen wie etwa das Recht auf Reparatur bieten Einsatzmöglichkeiten für die Polar Flying Prober. »Da künftig alle Geräte technisch reparierbar sein müssen, können die Flying-Prober-Testsysteme einen wertvollen Beitrag dazu leisten, defekte Bauteile zu lokalisieren und somit den Lebenszyklus von komplexen und oftmals hochpreisigen Baugruppen zu verlängern und Ressourcen einzusparen«, ist Reischer überzeugt. Er und sein Team sind deshalb stolz darauf, mit dem Polar Tester einen kleinen Beitrag zu bedeutenden internationalen Projekten leisten zu können.