Passive Kühllösungen

Heatpipes für Minustemperaturen

Heatpipes können Wärme dauerhaft, wartungsfrei und ohne äußere Energiezufuhr ableiten. Für den Einsatz bei Minusgraden muss statt Wasser jedoch ein Arbeitsmedium gewählt werden, das auch bei Minusgraden im flüssigen und gasförmigen Aggregatzustand vorliegt, zum Beispiel Methanol.

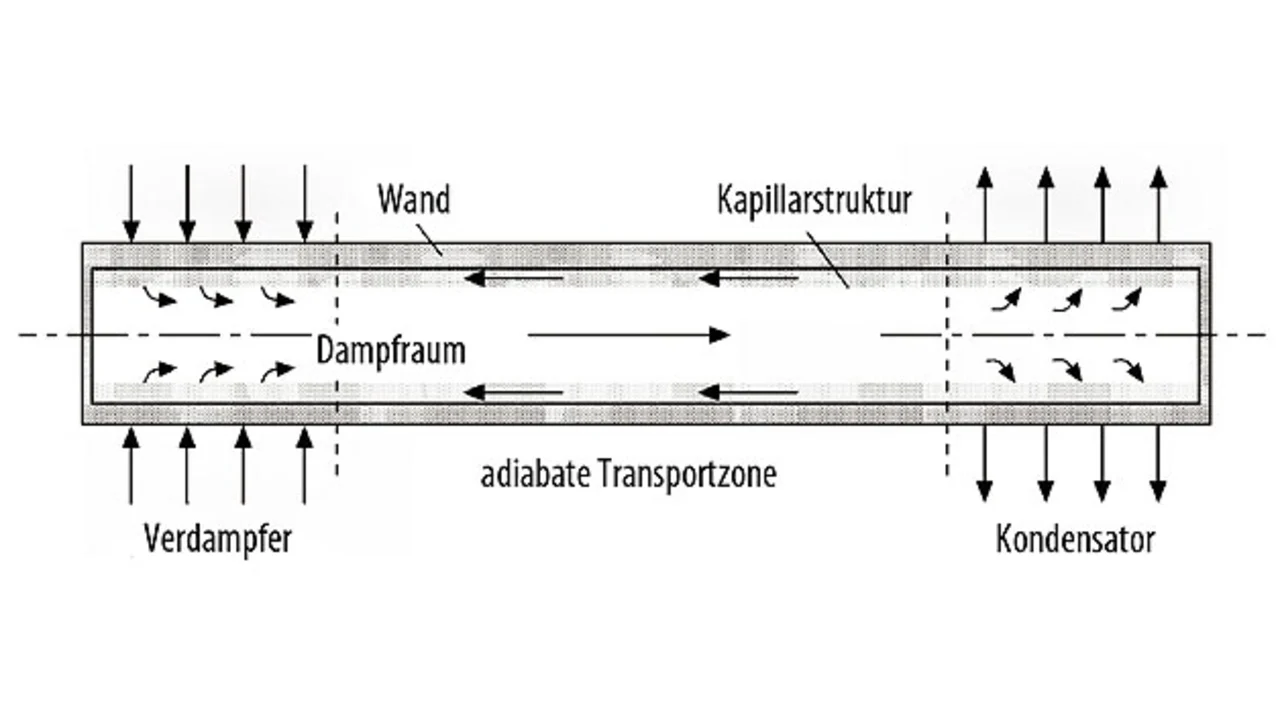

Ermöglicht wird dieses Leitungsverhalten durch einen zweiphasigen Wärmetransport. Während in einem Vollmaterial die Wärmeleitung über Gitterschwingungen und Ladungen erfolgt, ist die Heatpipe ein evakuiertes, mit einer kleinen Menge Flüssigkeit befülltes Kupferrohr (Bild 1). Wenn die Heatpipe an einer Seite erwärmt wird, verdampft an dieser Stelle das Arbeitsmedium und der Dampf steigt zum kalten Ende, wo er kondensiert. Dampf kann schneller größere Mengen Wärme transportieren als ein Feststoff. Der kondensierte Dampf, nun wieder als Flüssigkeit, muss vom kalten Ende zurück zum heißen Ende transportiert werden, damit der Kreislauf erhalten bleibt.

Hierfür wird im Idealfall die Schwerkraft genutzt, was aber voraussetzt, dass die wärmere Seite unterhalb der kälteren Seite ist und auch der Transportbereich frei von Siphonen ist. Soll ein lageunabhängiger Betrieb ermöglicht werden, werden auf die Innenoberfläche Kapillarstrukturen aufgebracht, die Flüssigkeiten entgegen der Schwerkraft transportieren können. Üblich sind hier feine Drahtgewebe (sogenannte Meshes) oder eine poröse Sinter-Struktur. Das gebräuchlichste Arbeitsmedium ist Wasser, da die meisten Anwendungsfälle im Temperaturbereich zwischen +20 °C und +200 °C liegen und Wasser in diesem Temperaturbereich die besten Eigenschaften für das Heatpipe-Prinzip besitzt.

Für den Einsatz unterhalb des Null-Grad-Celsius-Punktes muss ein Arbeitsmedium gewählt werden, das auch bei Minusgraden im flüssigen und gasförmigen Aggregatzustand vorliegt. In der Vergangenheit wurden hierfür kundenspezifische Heatpipes in kleinen Stückzahlen angefertigt. Quick-Ohm hat aus den Erfahrungen mit Wasser-Heatpipes heraus Standards definiert und die Coolpipe als Serienprodukt auf den Markt gebracht. Die Coolpipe ist eine Heatpipe mit Methanolfüllung, die bis -40 °C arbeitet. Somit kann ein Wärmemanagement auch bei Temperaturen im Frostbereich, z.B. im Winter bei Außenanwendungen, gewährleistet werden.

Heatpipes haben keine konstante Maximalleistung, denn das Betriebsverhalten ist temperatur- und leistungsabhängig. So können Heatpipes bei geringen Temperaturen, bezogen auf den Temperaturbereich des Arbeitsmediums, weniger Leistung übertragen als bei mittleren und höheren Temperaturen. Wasser ist zum Beispiel theoretisch im Bereich von 0 bis +374 °C als Arbeitsmedium verwendbar. In diesem Bereich kommt es sowohl flüssig als auch gasförmig vor.

- Heatpipes für Minustemperaturen

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten