Advertorial

Hochfrequenz-Signalisierung zuverlässig bewältigen

Die elektronischen Funktionen in einem gegebenen Volumen auszureizen, ist in fast jedem Geräte-Design wichtig. Das gilt besonders für mobile Endgeräte. Integrierte Schaltkreise stehen hier an der Spitze der Miniaturisierung, doch diskrete, passive und elektromechanische Komponenten ziehen nach.

Die Signalpfade in Computersystemen durchlaufen in der Regel die I/O- sowie Speicherbusse des Hauptprozessors. Diese Signalkomponenten umfassen Speicherkanäle wie DDR-RAM für den Zugriff auf den Hauptspeicher und I/O-Kanäle für die Kommunikation mit Peripheriegeräten. Die I/O-Kanäle ermöglichen die Kommunikation mit verschiedenen externen Geräten und Schnittstellen wie USB , SATA für Festplatten und SSDs, Ethernet, Audioanschlüsse usw.

Die steigende Komponentendichte hat dazu geführt, dass Erweiterungsplatinen vermehrt genutzt werden, um zusätzliche Peripheriefunktionen in Geräte zu integrieren. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Verkleinerung und die Erhöhung der Signalgeschwindigkeiten von High-Density Board-to-Board-Steckverbindern. Obwohl Stiftleisten immer noch die gängigsten Board-to-Board-Steckverbinder sind, bieten sie aufgrund ihres größeren Rastermaßes zwar eine zuverlässige Spannungsversorgung, unterstützen jedoch nur moderate Signalgeschwindigkeiten. Für anspruchsvollere Anwendungen in komplexen digitalen Signalpfaden werden vermehrt High-Density Board-to-Board-Steckverbinder eingesetzt. Dabei ist zu beachten, dass bei Signalstrecken mit den dafür erforderlichen Frequenzen bestimmte physikalische Effekte berücksichtigt werden müssen.

Die Board-to-Board-Steckverbinder von Würth Elektronik sind speziell für die schnelle und dauerhafte Datenübertragung konzipiert.

Hochgeschwindigkeitssignale clever anwenden

Was aber sind die Folgen der elektromagnetischen Kopplung in Übertragungsleitungen und Steckern?

Jobangebote+ passend zum Thema

Die elektromagnetische Kopplung zwischen Leitern ist verantwortlich für die Impedanz, die eine Verallgemeinerung des Widerstands für Wechselströme darstellt. Die Impedanz wiederum führt zu einem gewissen Signalverlust. Zusätzlich verursachen Leckströme in benachbarte Leiter, wie naheliegende Pins, Kabel oder Signalleitungen in Leiterplatten, Verluste.

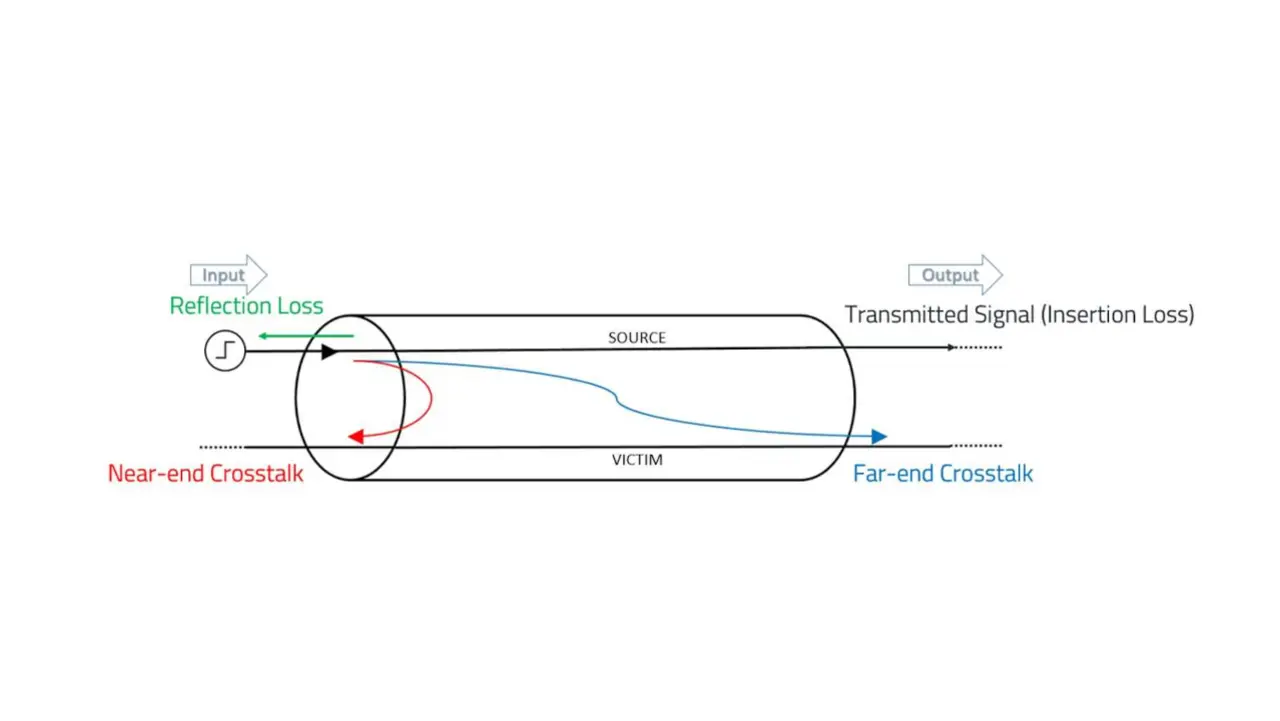

Darüber hinaus können Impedanzunterschiede entlang der gesamten Übertragungsstrecke zu Signalreflexionen und weiteren Verlusten führen, wie im Bild 1 dargestellt. Die Einfügedämpfung ergibt sich somit aus der Summe aller frequenzabhängigen Verluste und zusätzlichen Dämpfung entlang der gesamten Übertragungsleitung.

EM-Kopplungsverluste durch Impedanzunterschiede.

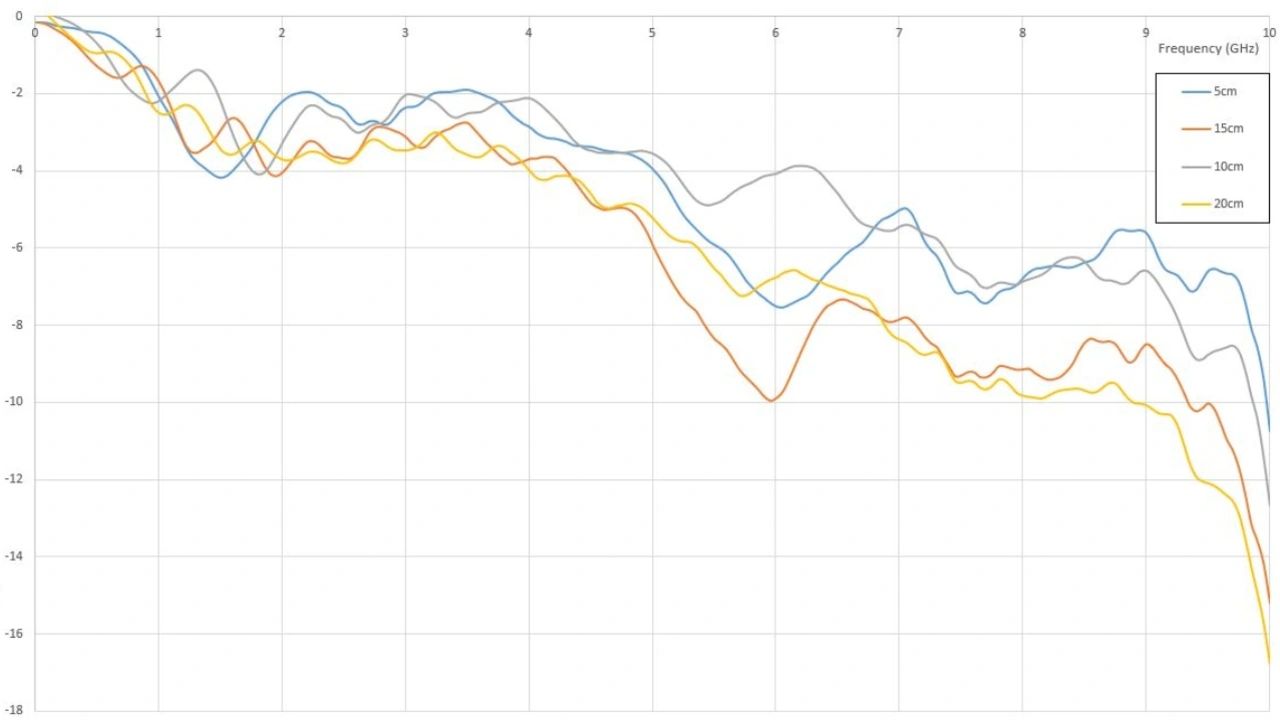

Da eine (PCB)-Übertragungsleitung, einschließlich der Steckverbinder, niemals perfekt sein wird, ist es höchstwahrscheinlich, dass die Einfügedämpfung je nach Frequenz der Übertragungsstrecke wie eine komplexe Kombination schwacher Tiefpassfilter aus L- und C-Komponenten erscheint (Bild 2).

Gemessene Einfügedämpfung für ZIF-Steckverbinder

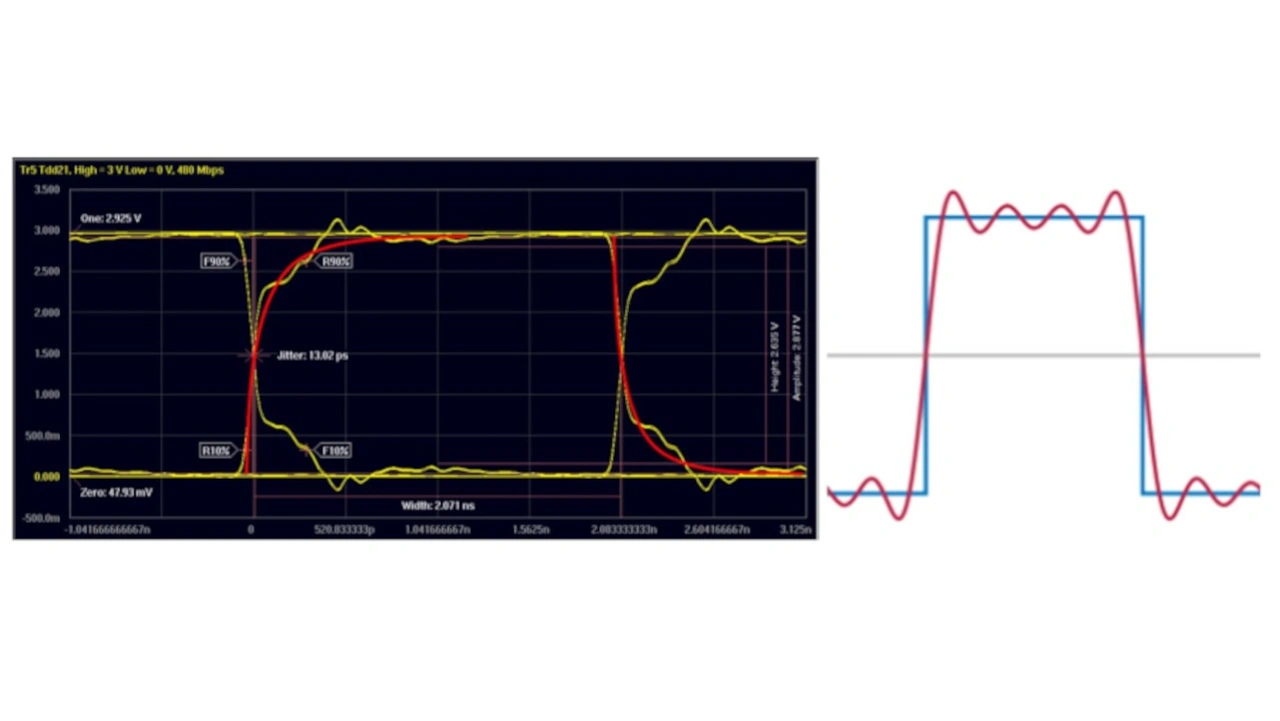

Die physikalische Eigenschaft von L- und C-Komponenten besteht darin, Spannungsänderungen zu widerstehen, nicht jedoch bestimmte Frequenzen selektiv zu reduzieren. In einem Augendiagramm (Bild 3) bei niedrigen Frequenzen ist deutlich zu erkennen, dass verlustbehaftete Verbindungskomponenten (FFC-Kabel mit kleinem Rastermaß) einen exponentiellen Verlauf mit sinusähnlichen Unregelmäßigkeiten bewirken, während ein perfekter Tiefpassfilter ein symmetrisches Auge ohne den exponentiellen Abfall ergeben hätte.

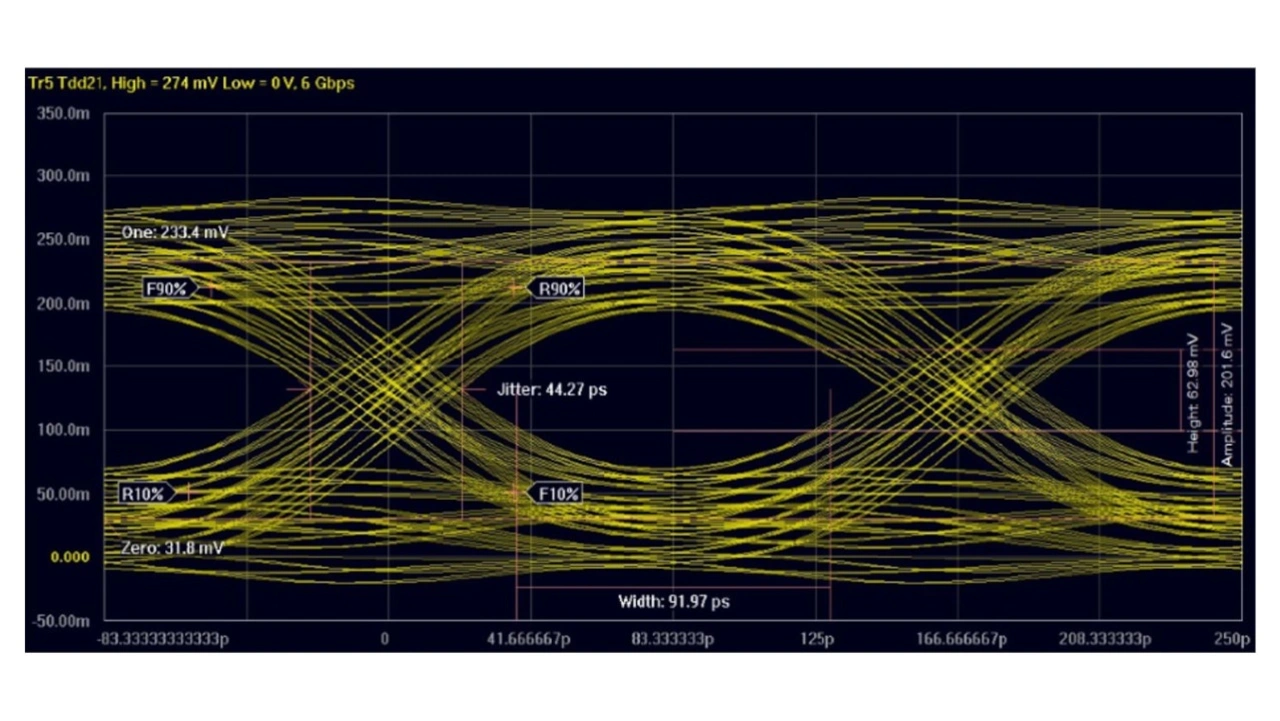

Dies bedeutet jedoch, dass die Übertragungsleitung limitierenden Faktoren unterliegt: Ist die Signalfrequenz zu hoch, wird die Anstiegszeit im Vergleich zur Symbolrate zu hoch und es droht, die fundamentale Sinuswelle (die Sinuswelle mit der Nyquist-Frequenz) zu verlieren. Der Jitter explodiert, und das Signal wird für den Empfängerchip unlesbar, wie in Bild 4 dargestellt. Im Allgemeinen benötigen Empfängerchips Signale, die den Spezifikationen für Anstiegszeit, Schwellenwert und Schwellenzeit entsprechen.

Welche Anforderungen High-Speed-Signale an ihre Signalstrecken stellen

Die meisten High-Speed-Signalprotokolle enthalten auch Anforderungen an die Übertragungsstrecke. Es existieren allerdings keine einheitlichen Regeln für diese Normen. Protokollstandards definieren immer die Art der Signalisierung (single ended oder differentiell) und geben manchmal die Leitungsimpedanz ganz oder teilweise an. USB erfordert eine differentielle Impedanz von 90 Ohm für die Leitung. HDMI-Anschlüsse haben 100±15 Ohm. Bei PCI-Express-Sendern und -Empfängern kann die Impedanz zwischen 85 Ohm und 120 Ohm liegen, wobei dieser Spielraum unter Entwicklern teils zu hitzigen Debatten führt.

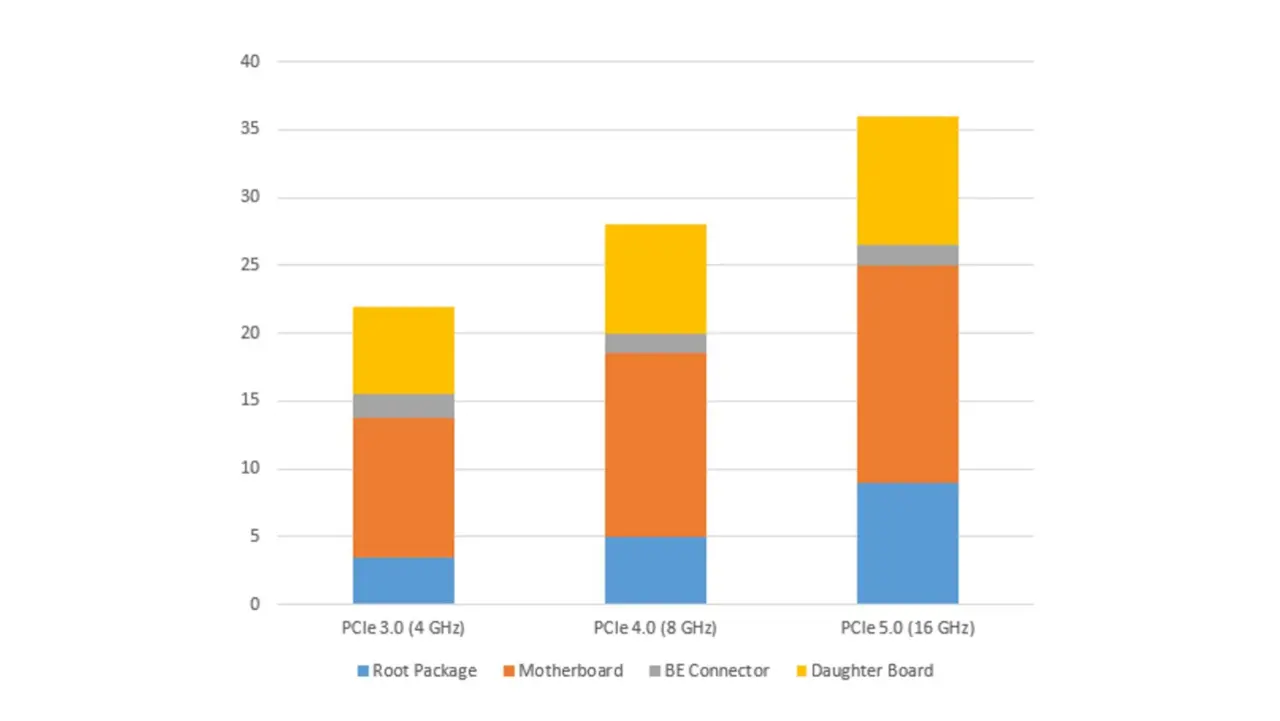

Um ein Beispiel zu nennen: Betrachtet man den PCIe-Standard von Generation 3.0 bis 5.0, so beträgt der zulässige Gesamtverlust des Signalpfads vom Senderchip zum Empfängerchip 22 dB bis hin zu 36 dB. Schlüsselt man nun die verschiedenen Komponenten in der gesamten Übertragungsstrecke nach Verlusten auf (CPU, Hauptplatine, Board Edge Connector und Unter- oder Erweiterungsplatine) beträgt die zulässige Einfügedämpfung des Steckers selbst nur 1,7 dB bis 1,5 dB bei der differenziellen Signalübertragung für Frequenzen von 4 GHz bis 16 GHz (Bild 5).

Wenn die CPU direkt auf die Leiterplatte gelötet wird und keinen Sockel hat, entfallen erhebliche Verluste. Durch sorgfältiges Design lassen sich auch die Verluste für die Hauptplatine sowie für Unter- und Erweiterungsplatinen reduzieren. Dadurch können die erlaubten Verluste für den Steckverbinder deutlich größer werden. Ein Steckverbinder, der in einer Desktop-CPU- oder Serverkonfiguration nicht in das PCIe-Verlustbudget passen würde, kann mit einer kundenspezifischen Platine durchaus kompatibel sein.

Ein Beispiel: Das Protokoll für einen USB 3.2 Gen 2 weist einen Budgetverlust von 24,5 dB von Chip zu Chip bei 5 GHz auf. Wenn es als I/O-Protokoll verwendet wird, nutzt dieses Budget von den A- oder C-Steckern sowie das Kabel. Bei Verwendung einer Erweiterungsplatine mit einer Board-to-Board-Verbindung (BTB) zur Hauptplatine wird das Budget für die BTB-Steckerverluste vom Budget für die USB-Steckerverluste abgezogen.

Hingegen, wenn das High-Speed Inter-Chip-Protokoll ohne andere Komponenten als den BTB-Stecker zwischen dem Sender- und dem Empfängerchip verwendet wird, beträgt das Verlustbudget volle 24,5 dB bei 5 GHz. Das ist viel angenehmer für den Steckverbinder.

Die Frage nach der Kompatibilität mit einem Standard ist also alles andere als trivial. Üblicherweise geben die Hersteller an, ob bestimmte gängige Protokolle wie PCIe oder SAS verwendet werden können. Diese Informationen beruhen häufig auf Feldtests und/oder Augendiagrammtests. Sie sind zwar interessant, bieten aber keine weiteren Informationen und unterliegen den Vorbehalten und dem Testaufbau, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen.

Verschiedene Wege führen zum Ziel

Ein pragmatischer Ansatz wäre es, die spezifische Höhe und die damit verbundene maximale Abtastrate/Bandbreite bei einem bestimmten Verlustniveau anzugeben, damit Kunden sie mit Normen in Verbindung bringen können. Allerdings ist zu beachten, dass dieser Ansatz stark von den Testbedingungen abhängt, was für Kunden irreführend sein kann. Daher sollte dies von Anwendungsingenieuren gehandhabt werden.

Hersteller wie Würth Elektronik stellen kostenlos zusätzliche Dokumentationen (Application Notes, Leitfäden usw.) einschließlich Verlustdiagrammen zur Verfügung.

Allerdings können Board-to-Board-Verbinder mit Leiterbahnen unterschiedlicher Impedanz verwendet werden, was die effektiven Verluste auf den Kundenplatinen beeinflussen würde. Darüber hinaus sollten verschiedene Topologien wie differentielle und single-ended-Leitungen sowie Optionen für verschiedene Board-to-Board-Abstände zum Einsatz kommen. Hierbei handelt es sich jedoch um eine große Menge an Informationen, die zusammengetragen werden müssen und die für einige Kunden auch unklar oder irreführend sein können.

Fazit

Hochfrequenzsignalisierung ist ein komplexes Thema, selbst für vergleichsweise einfache Komponenten wie Steckverbinder. Einige Kunden haben genug Zeit und Know-how um die gesamte Signalstrecke von Chip zu Chip zu simulieren, wenn der Hersteller ihnen ein geeignetes 3D-Modell zur Verfügung stellt. Andere wiederum verlassen sich auf weniger präzise Methoden, wie allgemeines Know-how, oder sie verlassen sich rein auf Normen.