Verbindungstechnik

Energiespeicher sicher ankoppeln

Wohin mit überschüssiger Energie aus regenerativen Quellen? Energiespeichersysteme sind ein unverzichtbares Bindeglied in der Sektorenkopplung. Ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit hängt nicht zuletzt von der verwendeten elektrischen Verbindungstechnik ab. Worauf ist hierbei zu achten?

Den Klimawandel eindämmen und geopolitische Abhängigkeiten verringern – diese Themen gehören zu den wichtigsten unserer Zeit. Lösungsansätze bietet die Idee einer All Electric Society und darin der Sektorenkopplung: Es gilt, unsere Gesellschaft, Gebäude, Produktionsstätten, Mobilität und Infrastruktur energie- und informationstechnisch zu vernetzen. In der All Electric Society geschieht dies auf Basis erneuerbarer Energiequellen, die unendlich verfügbar sind und keine schädlichen Emissionen erzeugen.

Allerdings stehen Wind- und Sonnenenergie nicht konstant zur Verfügung, wohingegen unsere moderne Gesellschaft einen stetigen Energiehunger hat – das heißt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Eine solche Gesellschaft stabil mit elektrischer Energie zu versorgen, kann nur gelingen, wenn überschüssige Energie aus regenerativen Quellen in ausreichendem Maße zwischengespeichert wird, um sie bei Bedarf zeitversetzt wieder zur Verfügung zu stellen – zum Beispiel über Batterie-Energiespeichersysteme.

Jobangebote+ passend zum Thema

| Verlustrechnung für Energiespeicheranschlüsse |

|---|

|

Wieviel Energie geht an den Leistungssteckverbindern eines Batteriemoduls während dessen Lebensdauer verloren? Eine Beispielrechnung zeigt dies für ein typisches Batteriemodul mit einer Kapazität von 5 kWh, einer Modulspannung von 48 V und einem mittleren Strom von 50 A bei 5000 Vollzyklen. Mit diesen Annahmen entsteht an den beiden Leistungspolen des Batteriemoduls im Normalfall über die Lebensdauer Verluste von etwa 50 kWh. Bei erhöhtem Übergangswiderstand infolge sich lösender Schrauben kann eine Verlustenergie von bis zu 3000 kWh entstehen, ohne dass man diesen Fehler leicht entdecken würde. Dieser Wert entspricht etwa dem Energieverbrauch einer dreiköpfigen Familie. Bedenkt man, dass ein Energiespeichersystem aus hunderten solcher Batteriemodule besteht, wird die Größenordnung der energetischen und damit auch finanziellen Verluste deutlich. |

Modularer Aufbau von Batteriespeichern

Den typischen Aufbau eines Batterie-Energiespeichersystems zeigt Bild 1. Je nach Kapazität sind diese stationären Systeme in Gerätegehäusen, Schaltschränken oder sogar in Containern untergebracht. Der prinzipielle modulare Aufbau ist jedoch immer ähnlich. Bei den auftretenden elektrischen Verbindungen unterscheidet man drei Typen: die Leistungsverbindung, die Signalverbindung und die Datenverbindung. Damit sind Batterie-Energiespeichersysteme auch auf drei Ebenen miteinander verbunden: Energie, analoge Signale (Überwachung) und digitale Signale (Steuerung).

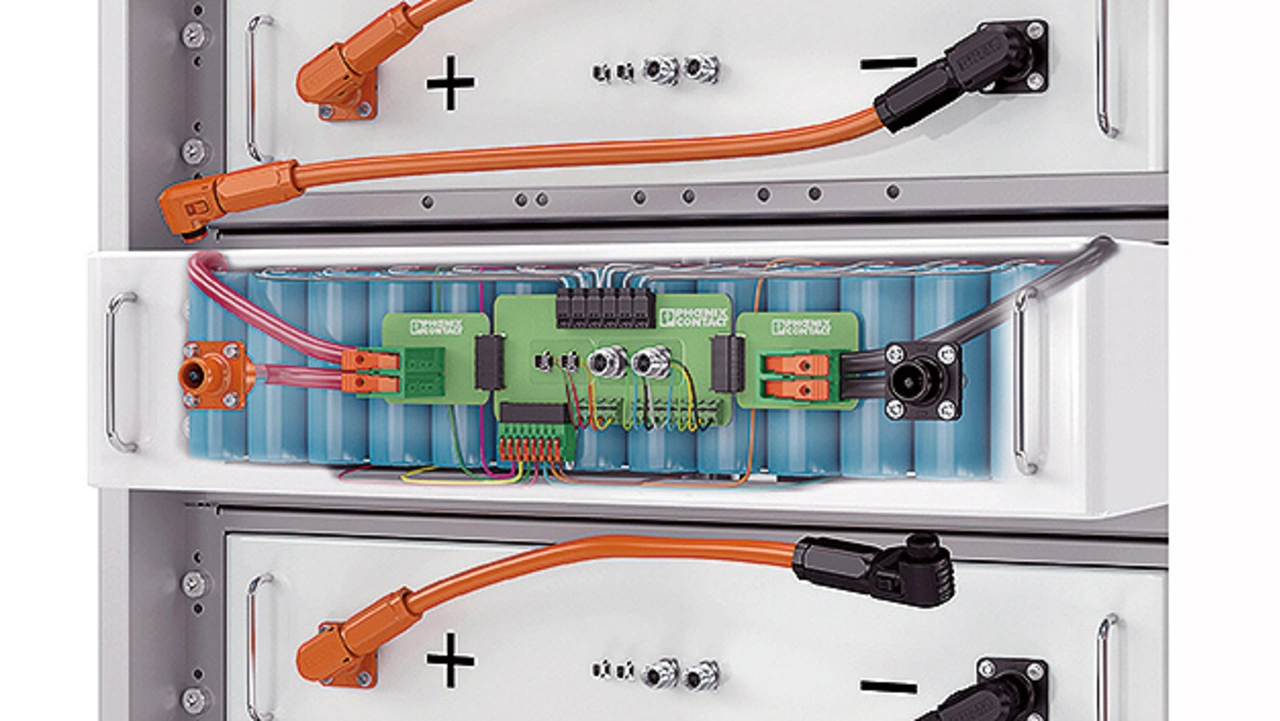

Die kleinste Einheit eines Batterie-Energiespeichers ist die Batteriezelle, das eigentliche Speicherelement. Viele dieser Zellen sind in einem Modul zusammengefasst und elektrisch miteinander verschaltet (Bild 2). Ein Batteriemanagement sorgt dafür, dass der Ladezustand aller Zellen (State of Charge, SoC) ausgeglichen ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von Cell Balancing. Temperatursensoren überwachen das thermische Verhalten der einzelnen Zellen.

Mehrere Batteriemodule werden zu einem Speicherschrank zusammengefasst und auf Leistungsebene verbunden (Bild 3). Alle Module tauschen Informationen miteinander und mit der Kontrolleinheit des Speicherschranks (Power Control Unit, PCU) aus. Die PCU ist an oberster Position im Rack in Bild 3 zu sehen. Oft besitzen sowohl Batteriemodule als auch PCU neben Leistungs- und Datenanschlüssen auch Signalschnittstellen, um beispielsweise externe Sensoren anzuschließen.

Im System sind mehrere Speicherschränke auf den drei genannten Ebenen – Leistung, Signale und Daten – miteinander verbunden. Die übergeordnete Steuerung auf höchster Ebene stellt das Systemmanagement dar, in Bild 1 durch den geöffneten Schaltschrank repräsentiert. Hier laufen erneut alle elektrischen Verbindungen seitens der Speicherschränke auf.

Zusätzlich beinhaltet es die externen Schnittstellen des Energiespeichers. Die Energie wird mittels Leistungselektronik mit dem Netz ausgetauscht. Signale von diversen Hilfsaggregaten laufen im Systemmanagement zusammen, so zum Beispiel für das Brandlöschsystem. Über entsprechende Datenverbindungen kommuniziert das Systemmanagement mit dem Netzbetreiber und mit Dienstleistern, die auf den Speicher zugreifen können.

Verbindungstechnik als Lebensadern

Die elektrischen Verbindungen innerhalb des Energiespeichers lassen sich bildlich als dessen Nervengerüst und Blutkreislauf veranschaulichen. Energieströme entsprechen dabei dem Blutkreislauf, über den die Lebensenergie transportiert wird, Signale unseren Sinnen – etwa für Temperaturen, Gase und optische Eindrücke. Die Datenleitungen dienen dem Informationsaustausch, ähnlich wie die Nerven.

Wenn etwas mit dem Blutkreislauf oder dem Nervensystem nicht stimmt, geht es dem Menschen nicht gut. Er wird krank. Im Energiespeichersystem ist das ähnlich. Fehler in den elektrischen Verbindungen sorgen für Systemstörungen und Ausfälle. Bei entsprechender Konstellation kann dies sogar zur Zerstörung des gesamten Systems führen. Drei Beispiele sollen zeigen, wie wichtig die Verbindungstechnik ist, um dem entgegenzuwirken.

Um Batteriemodule auf Leistungsebene zu verbinden, wird in vielen Fällen eine klassische Schraubverbindung eingesetzt. Unter ungünstigen Umständen können sich Schraubverbindungen jedoch lösen. Treten beim ersten Anschließen oder in der späteren Wartung Versäumnisse auf, können die Übergangswiderstände ansteigen. Dadurch steigen im besten Fall die Wärmeverluste ein wenig, im schlimmsten Fall jedoch kommt es zu einer starken Überhitzung, sodass der Batteriespeicher zu brennen beginnt und völlig zerstört wird.

Eine typische Signalverbindung ist der Anschluss eines Stromsensorkabels an eine Leiterplatte. Diese werden oft direkt aufgelötet, was in Verbindung mit freien Leitungsenden das Risiko sogenannter kalter Lötstellen birgt. Die Folge sind falsche Signalinformationen, also zum Beispiel, dass die Ströme falsch gemessen werden. Dies könnte zu hoher Lade- und Entladeströme zur Folge haben, wodurch die Batterie deutlich schneller altert.

Datenverbindungen werden oft mittels Patch-Kabeln hergestellt, also streckbaren Leitungen. Achtet man hier nicht auf Qualität im Sinne von beispielsweise engen Dimensionstoleranzen und hochwertigen Kontaktoberflächen, könnten Daten falsch übertragen werden. Dies kann zu Systemstörungen oder sogar Systemausfällen führen, im schlechtesten Fall sogar zu Schäden an der Hardware.

Auswahl der Verbindungstechnik

Die beschriebenen Fehler, die immer zu finanziellen Einbußen für den Betreiber von Energiespeichern führen, lassen sich vermeiden. Bei Leistungsverbindungen sollten überall, wo sich keine definierten Installationsbedingungen sicherstellen lassen, Steckverbindungen eingesetzt werden. Dies gilt also für Leistungsverbindungen, die bei der Installation und zur Wartung hergestellt werden müssen (Bild 4).

Um freie Leitungsenden auf Leiterplatten anzuschließen, eignen sich innovative Anschlusstechniken besser als Lötverbindungen. Bei Schneidklemmverbindungen beispielsweise müssen die Leiterenden nicht vorbereitet werden und bieten – ebenso wie Federanschlusstechniken – hohen Komfort und maximale Zuverlässigkeit.

Bei Datenanschlüssen definieren die Umgebungsbedingungen die Anforderungen. So bieten sich bei hohen Verschmutzungsgraden oder feuchter Umgebung IP-geschützte Datenstecker an, bei rauen mechanischen Anforderungen Datenverbindungen in Industriequalität.

| Energie für die All Electric Society |

|---|

|

Das Zukunftsbild der All Electric Society beschreibt eine Welt, in der regenerativ erzeugte elektrische Energie als primäre Energieform weltweit in ausreichendem Maße und vollständig wirtschaftlich zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist die umfassende Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung aller Sektoren von Wirtschaft und Infrastruktur. Phoenix Contact stellt Komponenten und Lösungskonzepte für die Sektorenkopplung bereit und bietet Produkte und Lösungen für die effiziente Gewinnung, Wandlung, Speicherung und den Transport von regenerativer Energie. |

Fazit

Auch für Energiespeichersysteme gilt: Wer bei der Anfangsinvestition spart, zahlt im laufenden Betrieb drauf. Hinzu kommt, dass die Geräte und Anlagen häufig in systemrelevanten Anwendungen betrieben werden. Zuverlässigkeit ist somit eine wichtige Eigenschaft, um die Vision einer All Electric Society gelingen zu lassen. Die elektrischen Verbindungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ihnen sollte eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden.