Relais

Elektrische Sicherheit beim Laden von Elektrofahrzeugen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Anforderungen an Schaltrelais im Ladekabel gemäß IEC 62752

Die Minimalanforderungen der IEC 62752 an ein Ladekabel nach Mode 2 mit einem Nennstrom von 16 A sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Diese Ströme muss auch ein in der Ladeeinheit verwendetes Relais beherrschen.

|

Nennstrom In (A) Maximaler Kurzschlussstrom Ip (A) |

16 1020 |

| Maximales Schaltvermögen Im (A) | 250 bzw. 10 x In |

| Kontaktöffnung (mm) | 1,8 |

| Luft und Kriechstrecke (mm) | 8 |

Tabelle 1. Minimalanforderungen der Norm IEC 62752 an ein Netztrennrelais im Ladekabel mit einem Nennstrom von 16 A.

Die Normung fordert eine Kurzschlussstromfestigkeit mit einer maximalen Stromstärke Ip von 1500 A. Dieser darf bei einem 16-A-Ladekabel aufgrund der geringeren Leitungsquerschnitte gemäß der Norm auf 1020 A reduziert werden. Die reduzierten Werte finden sich in Tabelle 2.

Zudem ist ein maximales Schaltvermögen vom zehnfachen Nennstrom, aber mindestens von 250 A erforderlich. Die Kontaktöffnung soll mindestens 1,8 mm betragen. Die weiteren Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken orientieren sich an IEC 60664.

| In (A) | 16 | 20 | 25 | 32 |

| Ip (A) | 1,02 | 1,1 | 1,25 | 1,5 |

| I2t (kA2s) | 2,5 | 3 | 3,6 | 6 |

Tabelle 2. Abhängigkeit der Kenngrößen „korrigierter Kurzschlussstrom Ip“ und zugehörige „Impulsenergie I2t“ von dem durch den Lastkreis fließenden Nennstrom In – im Einzelnen von den Richtwerten 16, 20, 25 und 32 A.

Lasttrennung durch Sicherung im Kurzschlussfall

Für Betriebsströme bis 16 A gibt es eine große Auswahl von Netzrelais am Markt. Schwieriger wird es, ein Relais zu finden, das einem Einsatz im Fahrzeug genügt und dabei dem geforderten Kurzschlussstrom standhält. Bei dieser Strombelastung treten elektrodynamische Kräfte auf, die der Kontaktkraft des Relais entgegenwirken. Das Kontaktsystem muss nun so ausgelegt werden, dass ein Überlaststrom nicht zu einer unzulässigen Kontaktkraftverminderung führt. Im extremen Fall wird aufgrund einer Kontaktkraftverringerung durch Lorenzkräfte der Kontaktwiderstand steigen und die Temperatur steigt stark an. Wird dabei die Schmelztemperatur überschritten, verschweißen die Kontakte unweigerlich. Daher muss zusätzlich eine Sicherung im Strompfad eingebaut sein, die den Stromkreis öffnet, bevor das Relais verschweißt.

Wenn im Ladekabel keine Sicherung verbaut ist, muss die Sicherung der Hausinstallation im Kurzschlussfall auslösen. Die Zeit-Strom-Charakteristik einer Sicherung verknüpft die Schmelzzeit oder Ansprechzeit mit dem Strom, der ein Schmelzen der Sicherung in dieser Zeit bewirkt. Für das Schmelzen wird eine bestimmte Energie benötigt, die man mit I2Rt angeben kann. Deshalb ist in Tabelle 2 neben dem Spitzenstromstrom Ip auch die Energie mit angegeben, die maximal über die Leitungen gehen darf. Diese Angaben legen auch die Grenzen für die verwendeten Relais fest. Wichtig ist dabei, dass die Kennlinie für den Schmelzstrom oberhalb der I2t-Linie der Sicherung liegt. Damit kann das Relais in jedem Fall den Stromkreis öffnen, wenn die Sicherung ausgelöst hat. So wird ein Wiedereinschalten verhindert.

Prüfkriterien für Relais im Ladekabel

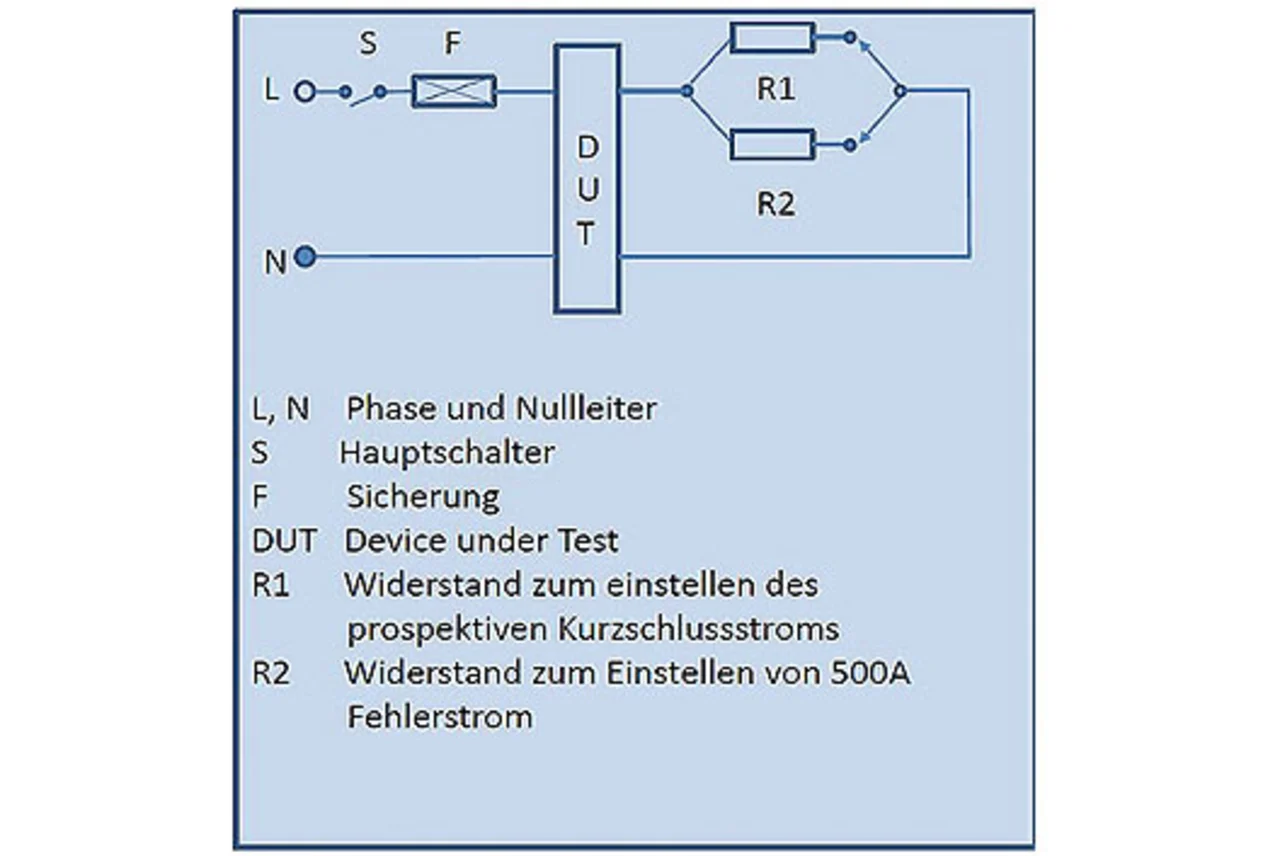

Im Normalbetrieb müssen die Relais Ströme bis 16 A führen. Vor dem Ausschalten im planmäßigen Betrieb wird die Last langsam heruntergefahren, wenn die Batterie geladen ist. Dadurch wird das Relais geschont und die Lebensdauer entsprechend erhöht. Für den unplanmäßigen Fall der Lasttrennung fordert die Norm folgende Prüfungen für das gesamte Ladekabel und damit für das Relais. Der Testaufbau soll das System Ladekabel mit externer Sicherung abbilden. Dabei muss die IC-CPD die Kurzschlussprüfung – ohne Schaden zu nehmen – überstehen. Der prinzipielle Prüfaufbau ist in Bild 1 vereinfacht dargestellt.

Zunächst werden die Sicherung und der Prüfling DUT (Device under Test) überbrückt, der Schalter S geschlossen und der maximal zu erwartende prospektive Kurzschlussstrom von 1020 A mit dem Widerstand R1 eingestellt. Der Widerstand R2 wird entsprechend gewählt, damit ohne Sicherung und Bauteil ein Strom von 500 A fließt.

Für die eigentliche Bauteilprüfung werden der Stromkreis mit integrierter Sicherung und die Relais mit geschlossenen Kontakten (DUT) in den Strompfad gelegt und der Schalter S bei einem Phasenwinkel der angelegten Spannung von 45° geschlossen. Das Einschalten wird einmal dem Widerstand R1 und einmal mit R2 im Strompfad durchgeführt.

Die Sicherung sollte dabei auslösen und den Stromkreis auftrennen. Um die Prüfkriterien zu erfüllen, müssen die Relaiskontakte nach Entfernen der Erregerspannung selbständig öffnen. Das Relais darf zwischen den beiden Prüfungen getauscht werden. Für Ladekabel von 20 bis 32 A Nennstrom sind die Spitzenströme aus Tabelle 2 zu verwenden – mit den entsprechenden Impulsenergien.

- Elektrische Sicherheit beim Laden von Elektrofahrzeugen

- Anforderungen an Schaltrelais im Ladekabel gemäß IEC 62752

- Das richtige Relais auswählen