Ladestationen am Netz an Roaming-Systeme

Voraussetzung für die Ausweitung der Elektromobilität

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kleinsteuerung regelt bis zu 25 Ladepunkte

Ein Last-Management ist immer dann wichtig, wenn die Lade-Infrastruktur an eine bestehende Installation angeschlossen und daran betrieben wird. Je nach Leistungsfähigkeit der Installation, Anzahl der Ladepunkte und den möglichen Ladeleistungen an den Ladepunkten müssen die Einzelleistungen bei parallelen Ladevorgängen verringert werden, damit die Summenleistung nicht die erreichbare Gesamtleistung der Infrastruktur überschreitet. Dies würde unweigerlich zum Auslösen der vorgelagerten Sicherungen führen. Zwar können die einzelnen Ladepunkte auch statisch auf ein stets und in jedem Fall verträgliches Leistungsmaß eingestellt werden. Auf diese Weise würde die verfügbare Leistung jedoch oftmals und grundlos begrenzt werden, sofern überwiegend ausreichend Kapazität vorhanden ist.

Zur optimalen Auslegung und Betriebsweise eines aus mehreren Ladepunkten zusammengesetzten Satellitensystems gehört deshalb eine zentrale Messung zur Überwachung des Freiheitsgrads der verfügbaren Leistung. Über unterschiedliche Verteilungsstrategien mit und ohne Prioritäten lassen sich hier mit einer Kleinsteuerung bis zu 25 Ladepunkte unabhängig von ihren einzelnen Leistungen flexibel und individuell regeln. So kann der Betreiber eine nachhaltige Lade-Infrastruktur aufbauen, die die vorgelagerte Infrastruktur einerseits zuverlässig schützt. Auf der anderen Seite lässt sich die maximal zur Verfügung stehende Gesamtleistung auf die Ladepunkte verteilen.

Web-basierte Lösung erlaubt weltweiten Zugriff auf jeden Ladepunkt

Für einen wirtschaftlichen Betrieb spielt die kommunikative Anbindung der Ladestationen eine große Rolle. Um ihre Verfügbarkeit sicherzustellen sowie bei Ausfällen schnell reagieren und vorbeugende Wartungsmaßnahmen planen zu können, müssen die relevanten Zustandsdaten permanent erfasst und ausgewertet werden. Ladestationen, die mit einer Kompaktsteuerung ILC 1xx arbeiten, nehmen die vor Ort ermittelten Zustandsdaten wie Fehlermeldungen, aktuelle Leistungseinflüsse und geladene Energiemengen auf und können sie in einer Datenbank ablegen. Die Automatisierungs-Software PC Worx unterstützt dabei die direkte Kommunikation mit verschiedenen Datenbank-Management-Systemen (DBMS) wie dem MS-SQL-Server durch Funktionsbausteine für die Steuerungen. Die Abfragesprache SQL (Structured Query Language) erlaubt die Definition von Datenstrukturen sowie das Schreiben und Lesen von Daten in relationalen Datenbanken durch die Steuerung. Aufgrund des direkten Datenaustauschs über TCP/IP werden keine zusätzlichen Treiber benötigt. Die Verwaltung der Steuerungen erfolgt im Benutzer-Management des DBMS.

Web-basierte Portal-Systeme, wie AXWeb, eignen sich zur Visualisierung und als Benutzerschnittstelle. Dies vor dem Hintergrund, dass sich die Ladestationen großer Unternehmen zunehmend auf internationale Standorte verteilen. Mit Web-basierten Portal-Lösungen kann der Betreiber weltweit auf eine einheitliche Datenbank zugreifen, in die die jeweiligen Ladestationen ihre Daten schreiben. Er sieht die aktuellen Verbrauchswerte, erkennt Störungen in den einzelnen Ladepunkten, kann Kosten zuweisen oder die Auslastung jedes Ladepunkts bewerten. Dem Nutzer werden die für ihn wichtigen Daten, wie der Status des Ladevorgangs oder die geladene Energiemenge, aufbereitet. Durch die Web-Technologie können sich Betreiber und Nutzer alle Informationen auf ihrem (Arbeitsplatz-) Rechner und über eine Elektromobilitäts-App auf dem Smartphone anzeigen lassen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Spezifischer Ladestrom für jedes Elektrofahrzeug

Die Anbindung der Ladestation an die IT-Systeme bestimmt neben der Interoperabilität und Wirtschaftlichkeit auch die Nachhaltigkeit der Elektromobilität. Eine effektive Infra- struktur ist in der Lage, das Elektrofahrzeug dann mit Energie zu versorgen, wenn sie ausreichend zur Verfügung steht. Wird die Fahrzeugaufladung mit dem vom Solar-Carport erzeugten Solarstrom gekoppelt, lässt sich eine emissionsfreie Mobilität erreichen.

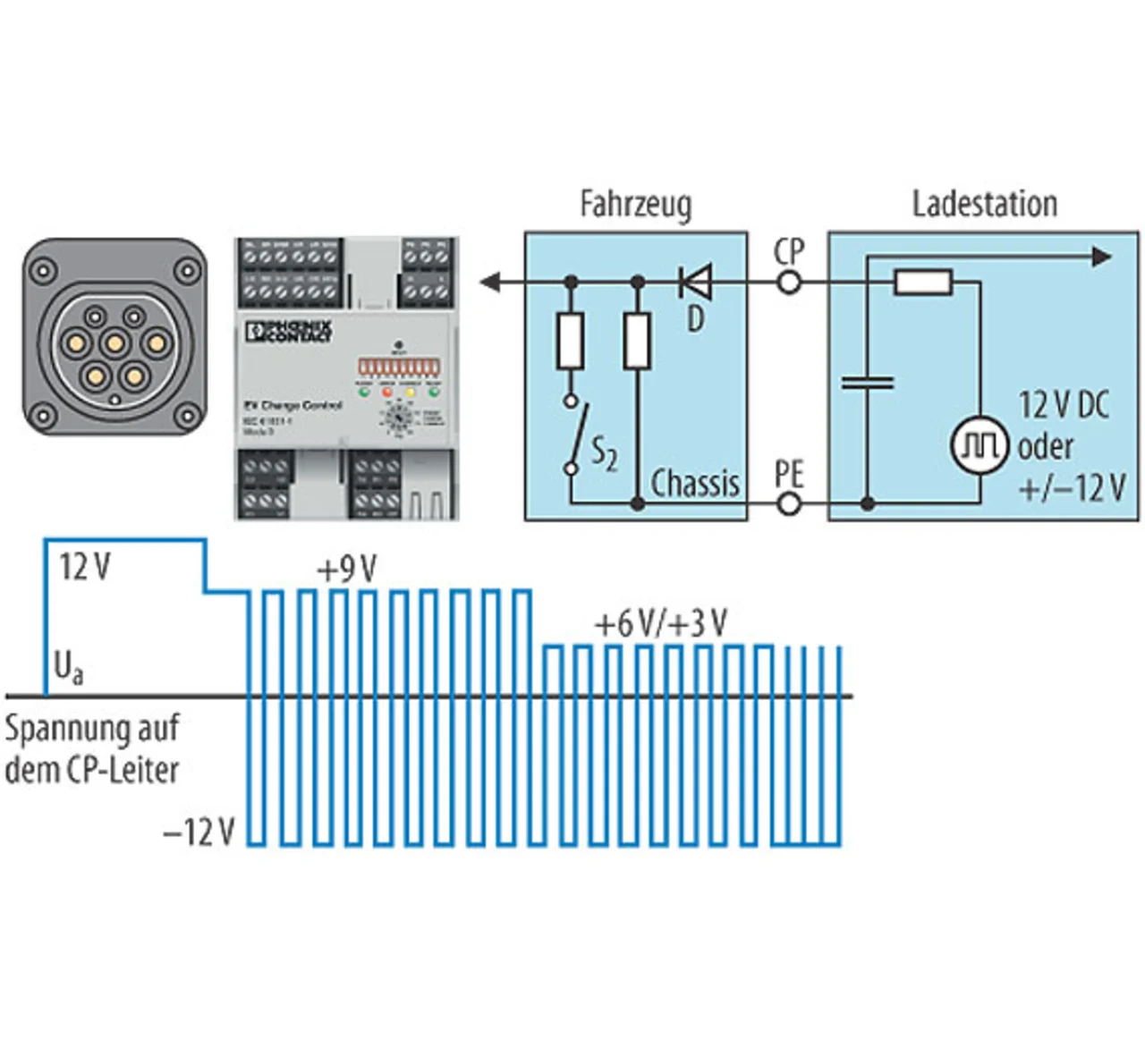

Als Grundlage für das Energie-Management beim Laden von Elektrofahrzeugen fungieren die Normen IEC 61851-1 und künftig die ISO 15118. Die in der IEC 61851-1 definierte Control-Pilot-Funktion lässt sich gemäß Annex A des Standards über ein genormtes pulsweitenmoduliertes Signal ausführen (Bild 3). Dabei informiert das Tastverhältnis des Signals das Elektrofahrzeug über den maximal lieferbaren Ladestrom, den es einhalten muss. Dies erfolgt über einen der beiden Signalkontakte des Ladesteckers. Der EV Charge Controller, der mit der Schnittstelle zum Fahrzeug und dem Ladeschütz verbunden ist, erfüllt die Funktion des Control Pilot. Das Gerät ist mit einer seriellen Modbus/TCP-Schnittstelle ausgerüstet, so dass jedem Elektrofahrzeug auf dem Parkplatz ein eigener Ladestrom zugewiesen werden kann. Ein einfaches regelbasiertes Last-Management übernimmt dazu die Priorität der einzelnen Fahrzeuge aus dem Fuhrpark-Management und generiert in Abhängigkeit von der Lastsituation die entsprechenden Vorgaben im Netz sowie am Anschlusspunkt. Das Energie-Management lässt sich erweitern, indem beispielsweise Erzeugungswerte aus einer Photovoltaik-Anlage einbezogen und die Anteile des Eigenstromverbrauchs wirtschaftlich günstig erhöht werden.

Die Autoren

| Dipl.-Ing. Holger Krings |

|---|

| studierte Elektrotechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Zuletzt war er als Projekt-Manager bei der Forschungsge-meinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.V. (FGH) in Mannheim tätig. Dort leitete er Forschungsprojekte im Bereich der Automatisierungstechnik im Energiesektor. Seit 2011 ist Krings bei Phoenix Contact im Bereich Corporate Technology im Technology Management zuständig für die Aufgabenfelder Smart Grids sowie Elektromobilität. Außerdem beteiligt er sich in nationalen und internationalen Gremien aktiv an der entsprechenden Standardisierung. |

| Dipl.-Ing. Thorsten Temme |

|---|

| studierte Elektrotechnik an der Universität Hannover. Nach langjähriger Tätigkeit in Forschung und Entwicklung im Bereich der Laser-gestützten Mikrotechnik kam er 2007 zu Phoenix Contact. Hier ist er in der Abteilung Technology Management / Corporate Technology unter anderem für die Schwerpunktthemen Elek-tromobilität und Erneuerbare Energien zuständig. |

- Voraussetzung für die Ausweitung der Elektromobilität

- Kleinsteuerung regelt bis zu 25 Ladepunkte