Methoden und Prozesse für die Steuergerätekonfiguration in AUTOSAR-Anwendungen

Echtzeit in AUTOSAR in Serie

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Wirkketten-Analyse

Wirkketten beschreiben die Kommunikation zwischen Runnables und sind vergleichbar mit Signalpfaden (oder Signalwegen in Simulink bzw. Ascet). Die Kommunikation zwischen Runnables ist realisiert durch Datenkommunikation, die von einem Runnable erzeugt und vom nächsten Runnable in der Kette gelesen wird. Im dem Beispiel aus Bild 1 sind die drei Wirkketten WK1, WK2 und WK3 gezeigt, die jeweils bei einem Sensor S beginnen und an einem Aktor A enden. In der Praxis unterliegen solche Wirkketten Zeitbedingungen, wie z.B. Reaktionszeiten und Regler-Totzeiten. Solche Wirkketten lassen sich in SymTA/S leicht spezifizieren.

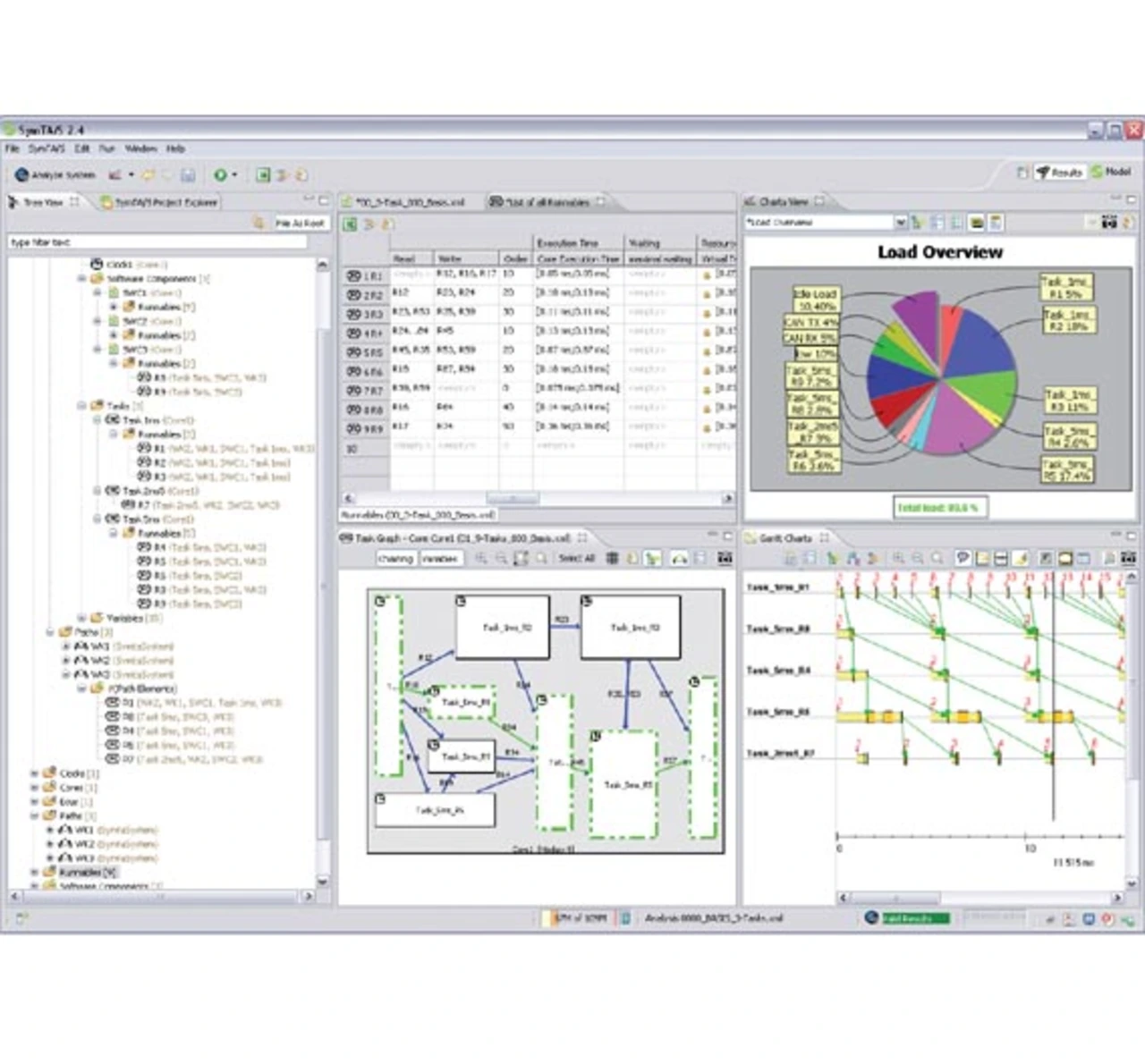

Die Latenz einer Wirkkette ist abhängig von den Antwortzeiten der einzelnen Runnables, den Pufferzeiten zwischen Runnable-Ausführungen oder Up-/Down-Sampling-Effekten beim Wechsel von Zykluszeiten. Da die Antwortzeiten der Runnables selbst durch Unterbrechungen von Tasks höherer Priorität beeinflusst werden, sind auch die Wirkketten in höchstem Maße und direkt davon betroffen. Dies ist im Gantt-Chart rechts unten in Bild 2 für die Wirkkette WK3 zu sehen.

Die SymTA/S-Timing-Analyse ist in der Lage, die Latenz einer Wirkkette unter Betrachtung aller einwirkenden Faktoren zu bestimmen. Ein Vergleich mit der Deadline zeigt, ob die Latenz ausreichend ist, nahe dem Grenzwert oder gar darüber liegt. Ist letzteres der Fall, müssen wiederum entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die Latenz zu senken.

Neben den bereits genannten Möglichkeiten (Zykluszeiten, Laufzeiten, Prioritäten) stehen zur Reduzierung der Wirkkettenlatenz noch weitere Mechanismen zur Verfügung. Der Parameter PositionInTask bestimmt die Reihenfolge der Runnable-Ausführungen innerhalb einer Task. Dieser Parameter kann für Wirkketten besonders wichtig werden, wenn zwei oder mehr Runnables der Wirkkette in derselben Task platziert sind. Schreibt ein Runnable, welches z.B. als letztes in der Task ausgeführt wird, Daten, die wiederum vom ersten Runnable in der Task gelesen werden, so wird dadurch ein ganzer Task-Zyklus verschwendet. Besser wäre es, die Runnables in umgekehrter Reihenfolge in der Task anzuordnen. Die Wirkkettenanalyse zeigt solche Effekte unmittelbar auf und ermöglicht so eine manuelle oder automatische Optimierung.

Dasselbe gilt für die Task-Offsets. Mit deren Hilfe können die Aktivierungszeitpunkte von Tasks zeitlich gegeneinander verschoben werden. Dies kann sowohl Lastspitzen als auch die Wirkkettenlatenzen weiter reduzieren. Für Multi-Core-Systeme können ebenfalls die einzelnen Cores synchron (einer Uhr folgend) oder individuell in den Schedule eingebunden werden. Beide Möglichkeiten sind sowohl in AUTOSAR als auch in SymTA/S verfügbar.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Echtzeit in AUTOSAR in Serie

- Last, Zyklus- und Ausführungszeiten

- Task-Generierung und Scheduling-Analyse

- Wirkketten-Analyse

- Berücksichtigung der Basis-Software

- Durchgängigkeit und Methodik