Multi Layer Display von Aptiv

Kombination aus physikalischer Tiefe und hoher Bildqualität

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

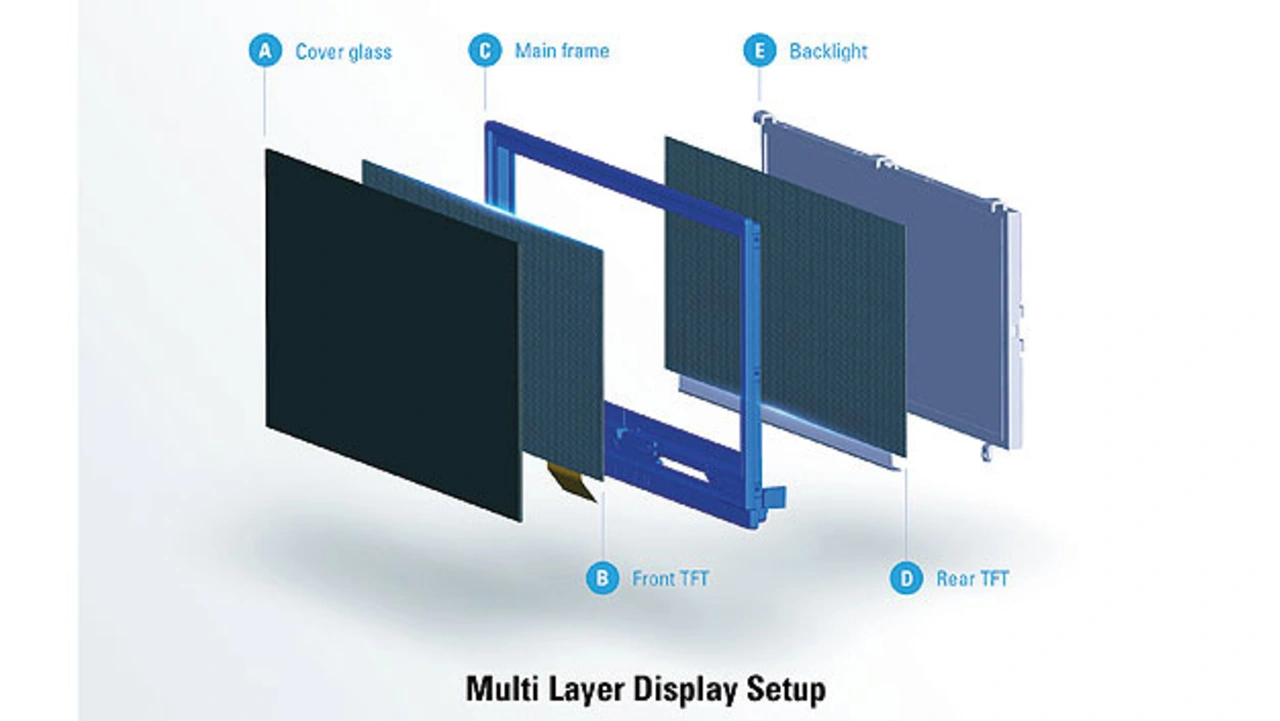

Weniger kann besser sein

Kernelement des MLD- Displays sind zwei hintereinander gestaffelte TFT-Displays mit einer Beleuchtungseinheit dahinter (Bild 3). Der Abstand zwischen den beiden Display-Ebenen ist im einstelligen Millimeterbereich relativ frei wählbar. Ein größerer Abstand sorgt zwar für mehr räumliche Tiefe, erhöht aber den Bauraumbedarf, was die Integration ins Cockpit, insbesondere aber die Realisierung von optisch „schlanken“ freistehenden Displays erschweren kann. Außerdem wird mit wachsendem „Luftraum“ zwischen den Display-Ebenen die grafische Ausgestaltung der dreidimensionalen Optik immer anspruchsvoller, damit Fahrer und Beifahrer bei seitlich großem Blickwinkel die Grafik noch optimal wahrnehmen können.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zudem gilt es bei einem Display auf oder in der Mittelkonsole (Center Information Display, CID) zu beachten, dass es sich hier, im Gegensatz zu einem Cluster-Display im Cockpit, auch um ein Eingabeinstrument handelt. Zu bedienende Schaltflächen oder auszuwählende Menüpunkte können mit zu viel Tiefeneffekt unnatürlich und bedienergonomisch suboptimal wirken. Deshalb empfiehlt sich beim CID ein geringerer Abstand zwischen den beiden Display-Ebenen, während bei einem Cluster-Display hinter dem Lenkrad, einem reinen Ausgabeinstrument, eine größere räumliche Tiefe beispielsweise interessante Tubeneffekte bei animierten Rundinstrumenten ermöglicht.

Flexible Entwicklungsumgebung

Zur Bildbearbeitung verwendet Delphi handelsübliche Bildbearbeitungs-Programme, wie etwa Photoshop, After Effects oder Illustrator. Das hat für Kunden den Vorteil, dass sie die im eigenen Haus gebräuchlichen Grafikerstellungs- und Bildbearbeitungsprogramme in die Software-Umgebung einbinden können. Diese Standardwerkzeuge des Grafik-Designs lassen sich auch mit den von den Automobilherstellern selbst entwickelten Engines zur Bildkompilierung problemlos kombinieren. Zudem kann Delphi bei Bedarf verschiedene Frameworks oder Plug-ins für Mainstream-Software-Tools bereitstellen, mit denen schon in frühen Entwicklungsphasen die späteren Ansichten nach dem WYSIWYG-Prinzip realistisch auf dem Bildschirm dargestellt werden können.

Weil die HMI-Gestaltung ähnlich wie der Fahrzeugantrieb eine hervorragende Differenzierungsmöglichkeit im Markt darstellt, definieren viele OEMs die grafische Gestaltung der Bildschirme als eigene Kernkompetenz. Mit der MLD-Technik sind die OEMs nicht auf eine bestimmte Software-Umgebung festgelegt, sondern frei in der Werkzeugauswahl für die Bildbearbeitung und -herstellung. Sie können die komplette Content-Erstellung in Eigenregie erledigen, einzelne Aufgaben nach außen vergeben oder einem Systemintegrator wie Delphi die Gesamtaufgabe übertragen. So arbeiten bei Delphi beispielsweise Grafikspezialisten, die reichhaltige Erfahrung aus der Spiele¬branche oder der Produktion von Animationsfilmen einbringen.

Maßgeschneiderte Beleuchtungs- und Recheneinheit

Die Beleuchtungseinheit des MLD muss eine effiziente Lichterzeugung sicherstellen, um die geforderte Farbwiedergabe und Mindesthelligkeit auf der Vorderseite zu erfüllen. Diese Spezifikation wurde von deutschen Automobilherstellern definiert und ist inzwischen zu einem Quasi-Standard avanciert, an den sich viele andere OEMs ebenfalls anlehnen. Die Erzeugung dieser Mindestleuchtdichte würde für das zweischichtige MLD-Display normalerweise einen höheren Leistungsbedarf und mehr Abwärme nach sich ziehen. Die Beleuchtungseinheit hat Delphi jedoch mithilfe von effizienten Leuchtdioden, einer speziellen Lichtrichtung und anderen Maßnahmen so optimiert, dass die Lichtausbeute bei annähernd gleichem Leistungsbedarf deutlich verbessert wurde. Beispielsweise kommen TFT-Panels der aktuellen Technologiestufe zum Einsatz, bei denen der Schwarzrahmenanteil so klein und die transparente Fläche so groß wie möglich ist. Das verbessert den wahrgenommenen Farbeindruck deutlich.

Angenehmer Nebeneffekt der effektiveren Lichterzeugung und Lichtführung ist, dass das Display nicht mehr Abwärme produziert als herkömmliche Displays. Ein sicheres und einfaches Ableiten der Abwärme dieser Beleuchtungseinheit ist dank seines Fachwissens über das Wärmemanagement für Delphi kein Problem. Hierfür stehen erprobte Konzepte aus der Fahrzeug¬integration anderer Displays oder Steuergeräte zur Verfügung.

Weiterer Bestandteil des MLD-Displays ist ein Steuergerät mit eigener Grafikeinheit. Dieses SoC ist ebenfalls ein Standardprodukt, das von vielen Chip-Lieferanten bezogen werden kann. Die Einbindung in das automotive Datennetz kann über alle gängigen Bussysteme erfolgen.

Sollten künftig zwei Displays oder auch MLD-Displays im Fahrzeug integriert sein – etwa als Cluster hinter dem Lenkrad und zentrales CID, wäre eine zentrale Electronic Control Unit (ECU) im Cockpit eine Überlegung wert. Dieser bei Delphi genannte Integrated Cockpit Controller (ICC) kann unterschiedliche Funktionsgruppen bedienen oder arbeitet Aufgaben in unterschiedlichen Domänen ab. Allerdings muss eine eigene Stromversorgung und eine gewisse Rechenkapazität im Cluster-Display verbleiben, um die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Grundfunktionalität, wie Geschwindigkeitsangabe oder bestimmte Warnleuchten, weiterhin im Cluster selbst erzeugen zu können, falls es zu Kommunikationsproblemen oder Störungen im Zentralrechner kommen sollte.

Delphi hat das MLD-Display mit mehr als 120 Patenten abgesichert und verfügt bereits über ein breites Fachwissen zu den optischen und bildgebenden Aspekten sowie zu den Inhalten und der Hardware. Die Patente sichern nicht nur die aktuelle erste Produktgeneration mit zwei Oberflächen ab, sondern auch zum Beispiel Versionen mit drei oder mehr Display-Oberflächen.

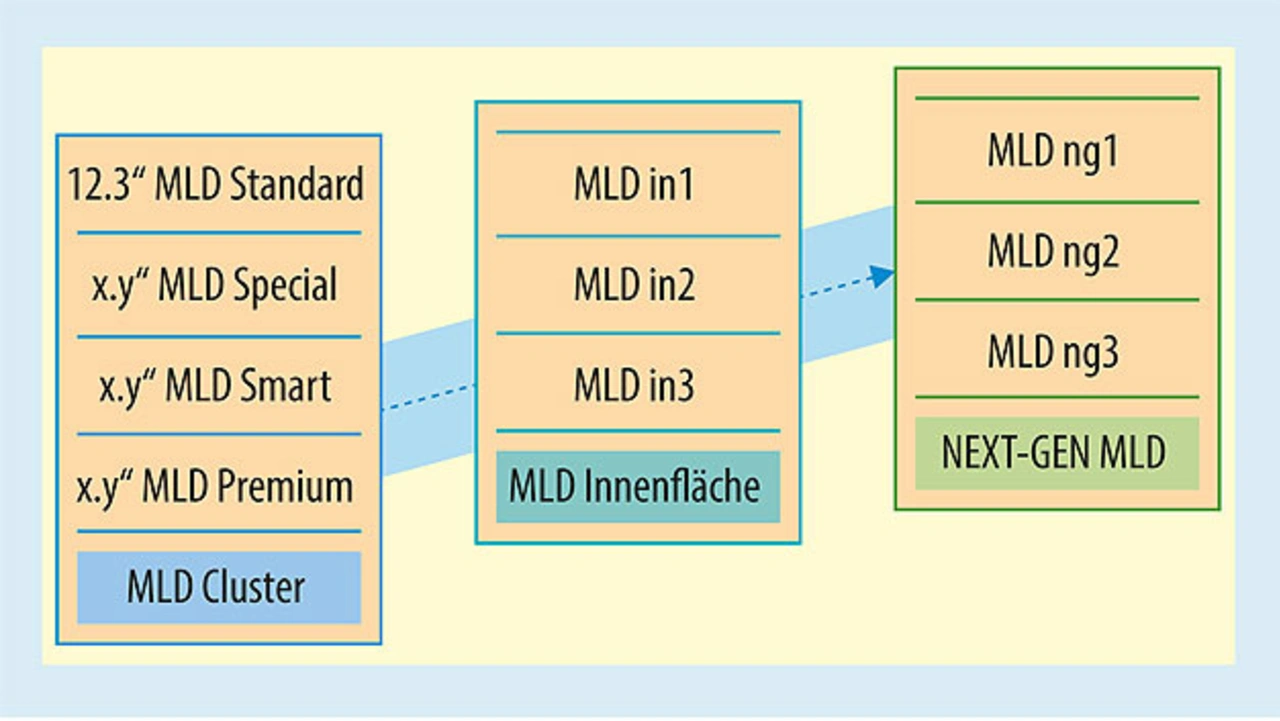

Klar definierte Serien-Roadmap

Mit ersten Serienanwendungen des MLD-Displays wird ab etwa 2020 zu rechnen sein. Dabei wird es sich zunächst um Cluster-Displays in der Standardgröße von 12,3 Zoll handeln. In Folge ist eine Aufweitung des Produktportfolios auf verschiedene Größen und auch Produktapplikationen zur Erschließung weiterer Märkte und Fahrzeugsegmente geplant (Bild 4).

Eine Diversifizierung der MLD-Plattform soll ab 2022 erfolgen, wenn die ersten CID in der Mittelkonsole in MLD-Technik realisiert werden. Eine wesentliche Schwierigkeit beim CID – und einer der Gründe für die spätere Serienreife – ist in der exponierten Einbaulage begründet, die nicht wie beim Cluster-Display vor Sonnenlicht und Reflexionen sowie einem Kopfaufprall schützt. Beispielsweise darf das Display-Glas, das sich nur an den Rändern am Gehäuse abstützt, bei normierten Kopfaufprall-Tests nicht brechen. Delphi entwickelt deshalb Kraftaufnahmepfade, die das ganze CID und die abstützende Instrumententafel-Struktur mitnutzen, um die Bewegungsenergie abzuleiten.

Eine weitere Herausforderung für die Entwickler stellt die Multifunktionalität des CIDs dar. Es soll erstens als Informationsfläche für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere dienen. Dazu muss es unter äußerst variablen Blickwinkeln ein optimales Seherlebnis bieten und die verschiedenen Inhalte situationsgerecht und optisch ansprechend darstellen. Zweitens wird das CID als Eingabeinstrument genutzt, was nicht nur die grafische Darstellung beeinflusst, sondern auch ein Einbeziehen etwa der Touch- und Gestenfunktionalität in die MLD-Oberfläche erfordert.

In weiteren Innovationsstufen könnte die MLD-Technik mit nicht rechteckigen Display-Formaten oder eventuell mit gekrümmter Oberfläche in Serie gehen. Ob für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere ein optischer Mehrwert entwickelt werden kann, der den Mehraufwand für die gekrümmten Display-Oberflächen rechtfertigt, ist derzeit noch Gegenstand der Diskussion.

Wenn künftig alle Autos autonom und mit vergleichbarer elektrischer Antriebstechnik fahren sollten, werden das Interieur-Design und das Anzeigekonzept zu wichtigen Differenzierungsmerkmalen zwischen den Marken. Folgerichtig geht der Trend zu immer mehr und größeren Displays, mehr Grafikleistung und immer höherer Auflösung. Das MLD-Display ist mit seiner hochauflösenden dreidimensionalen Optik, den flexibel darstellenden Display-Ebenen und den handfesten Vorteilen für den Betrachter (Bild 5) die ideale Technik für diese Transformation des Innenraums.

Die Autoren

Rudolf Hemmert

studierte Elektro- und Nachrichtentechnik an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg. Lange Jahre sowohl in der Entwicklung und Systemintegration von Vermittlungs- und Übertragungstechnik als auch in der Projektleitung der Mobilfunkindustrie tätig, wechselte er 2002 in die Automobilbranche. Seit 2003 arbeitet er für Delphi, jetzt Aptiv, in der Division Electronics & Safety. Über Stationen im Produktmarketing und in der Produktstrategie ist er seit 2016 global für den Bereich Technical Sales zuständig. Er verantwortet als Business Development Lead unter anderem die Markteinführung und Industrialisierung des MLD-Displays.

Lee Bauer

ist Aptivs amtierender Vizepräsident für den Bereich Fahrzeugarchitektur. In seiner Rolle ist er dafür verantwortlich, die Vision und Strategie von Fahrzeuglösungen mit zentraler Architektur voranzutreiben. Durch den Wandel von der dezentralen zur zentralen Architektur kann das verbundene und Software basierte Fahrzeugdesign optimiert werden. Nach seinem Eintritt bei Delphi in 2013, jetzt Aptiv, hielt Lee Bauer die Position des Vizepräsidenten für Infotainment und Fahrerschnittstelle. Er sammelte mehr als 22 Jahre Erfahrung bei Tier-1 Automobilzulieferern, wie Johnson Controls Electronics oder Harman International. Bauer hat seinen Bachelor of Science im Fachbereich Maschinenbau an der Wayne State University absolviert

- Kombination aus physikalischer Tiefe und hoher Bildqualität

- Weniger kann besser sein