Infineon Technologies

Halbleiter in der Komfortelektronik

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Zentrale Funktionen im Body Control Module

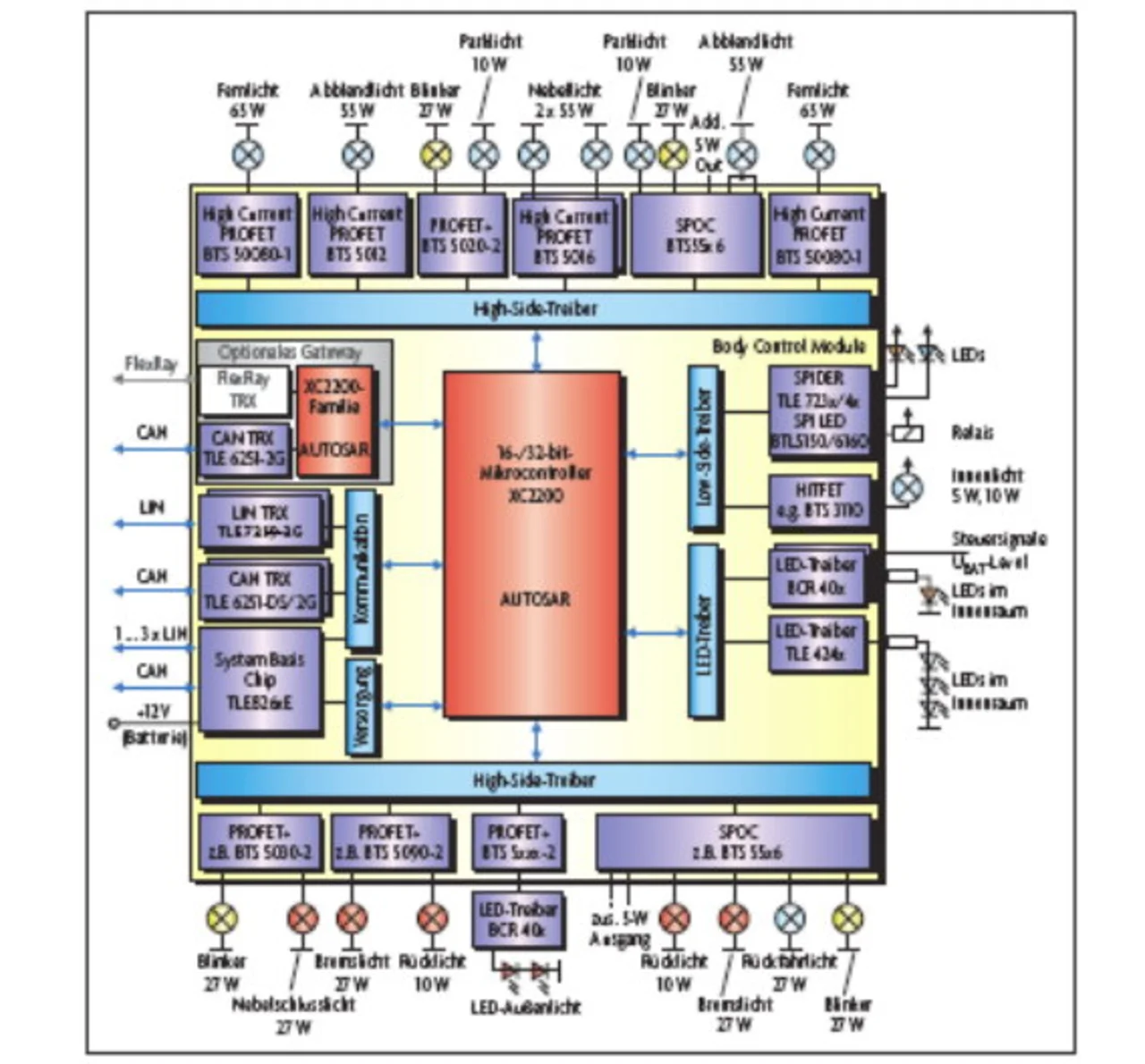

In modernen Fahrzeugen wird ein Großteil der Komfortfunktionen in einem zentralen Steuergerät integriert. Häufig wird dafür die Abkürzung BCM (Body Control Module) verwendet. Manchmal wird aber auch der Name Body Computer benutzt, der durchaus sinnvoll erscheint, wenn man die Leistungsfähigkeit einer solchen ECU mit der Computer-Welt vergleicht. Neben der puren Rechenleistung geht es hier aber vor allem um die Fähigkeit, sehr viele Eingangssignale zu verarbeiten (mechanische Schalter, Sensoren) und eine Vielzahl von Ausgangslasten zu schalten und zu überwachen, z.B. Scheinwerfer, Rückleuchten, Innenlicht, Scheibenwischer und Heckscheibenheizung (Bild 1). Dabei muss in der Summe eine hohe elektrische Leistung effektiv geschaltet werden, entsprechend spielen Bauelemente aus der Leistungselektronik eine wichtige Rolle. Bei der Ansteuerung der Lampenlasten vergleicht Bild 1 zwei unterschiedliche Ansätze.

Jobangebote+ passend zum Thema

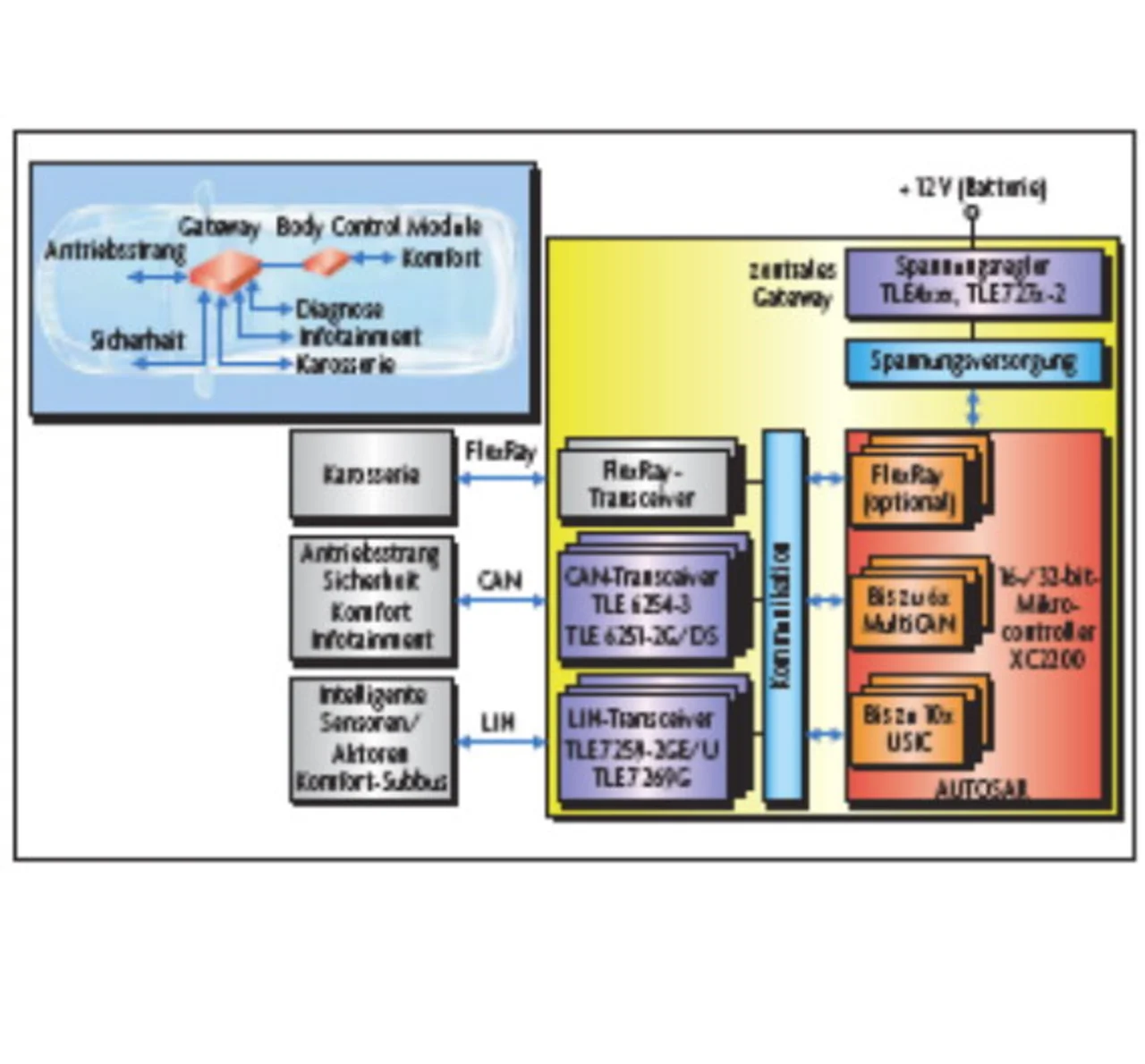

Auf der linken Fahrzeugseite werden diskrete Einzel- oder Mehrkanal- High-Side-Schalter mit hoher Skalierbarkeit verwendet. Auf der rechten Seite sind jeweils hochintegrierte, seriell ansteuerbare Mehrkanal-High-Side-Schalter zu sehen. Diese ICs wurden entwickelt, um den steigenden Anforderungen Rechnung zu tragen, die durch den wachsenden Funktionsumfang moderner BCMs bei zum Teil unverändertem Bauraum gestellt werden. Im Markt ist eine hohe Variabilität von BCM-Steuergeräten zu beobachten. In Low-Cost-Fahrzeugen in Asien werden heute einfache BCMs mit wenigen Funktionen verwendet, während mancher Premiumhersteller eine komplexe Funktion sogar auf zwei Steuergeräte (Front BCM, Rear BCM) verteilt. Neben einer effizienten und kostengünstigen Verteilung des Rechenaufwandes (Leistung des Mikrocontrollers) spielt dabei auch eine optimale Auslastung der mechanischen Gegebenheiten (Bauraum, Stecker) eine wesentliche Rolle. Die Vernetzung von Funktionen hat im Vergleich zu Fahrzeugen vor etwa zehn Jahren stark zugenommen. Sind z.B. in einem Audi A6 aus dem Jahr 1997 lediglich fünf Steuergeräte verbaut, so sind heute bereits in einem modernen Mittelklassefahrzeug wie einem Audi A5 mehr als 50 Steuergeräte zu finden. Der Informationsaustausch zwischen Antriebsstrang, Fahrwerkssteuerung und Karosserieelektronik erfolgt dabei immer häufiger über ein zusätzliches, eigenständiges Gateway-Steuergerät. Manchmal wird dafür auch der aus der Computer-Welt bekannte Begriff Router verwendet. Informationen können damit schnell und zuverlässig zwischen den Fahrzeugdomänen verteilt werden. Bild 2 zeigt beispielhaft ein solches Gateway im Fahrzeugverbund.

- Halbleiter in der Komfortelektronik

- Zentrale Funktionen im Body Control Module

- Hohe Anforderungen an Steuergeräte-Software

- Effektives Bordnet- und Energie-Management

- LED-Beleuchtung wirkt hochwertig

- Dezentrale Komfortelektronik