Designempfehlungen von Texas Instruments

Effiziente Vorladeschaltungen für Hochspannungs-Kondensatoren

Eine aktive, hysteresebehaftete Abwärtswandlerschaltung verbessert den Wirkungsgrad und verringert den Platzbedarf der Ladeschaltungen für Hochspannungs-Zwischenkreiskondensatoren in EVs. Gewusst wie, lässt sich solch eine Schaltung einfach umsetzen.

In den Antriebssträngen von Elektrofahrzeugen (EVs) finden sich typischerweise Zwischenkreiskondensatoren, deren Aufgabe es ist, die Spannungswelligkeit am Eingang des Traktionsinverters zu minimieren. Beim Einschalten eines EVs muss dieser Kondensator zunächst auf geordnete Weise aufgeladen werden. Indem man ihn vor der Fahrt auf die Spannung des Batteriesatzes auflädt, verhindert man das Entstehen von Lichtbögen an den Anschlüssen der Schütze, die mit der Zeit zu Totalausfällen führen können.

Die konventionelle Methode zum Aufladen eines Zwischenkreiskondensators basiert darauf, einen Leistungswiderstand mit dem Kondensator in Reihe zu schalten, sodass ein RC-Netzwerk entsteht. Da aber Kondensatoren mit immer höherer Kapazität verwendet werden und auch die Batteriespannungen ständig zunehmen, steigt die entstehende Verlustleistung exponentiell an. Aber es gibt eine unkomplizierte Möglichkeit, anstatt der passiven eine effiziente aktive Vorladeschaltung zu entwickeln.

Worum geht es beim aktiven Vorladen?

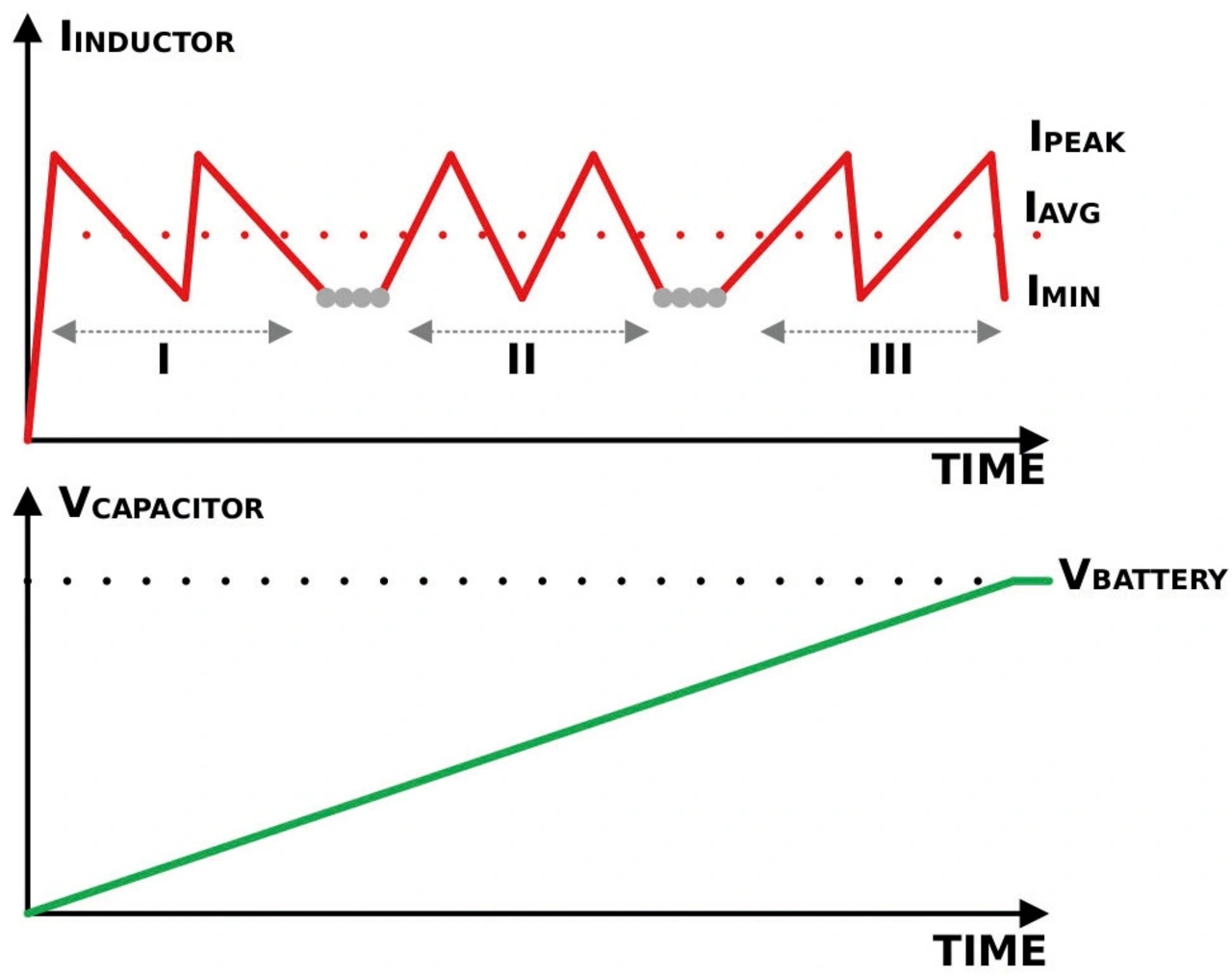

Beim passiven Vorladen wird ein Leistungswiderstand verwendet, um eine RC-Schaltung zu realisieren, die den Kondensator asymptotisch auflädt. Im Unterschied dazu kann die aktive Vorladeschaltung mit einem getakteten Abwärtswandler realisiert werden, der mithilfe einer hysteresebehafteten Spulenstromregelung einen konstanten Ladestrom an den Kondensator abgibt. Dieser konstante Strom sorgt dafür, dass die Kondensatorspannung (VCAP) linear auf die Batteriespannung (VBATT) ansteigt. Bild 2 und Gleichung 1 verdeutlichen dieses Verhalten.

dV/dt = ICharge / CDC Link (Gleichung 1)

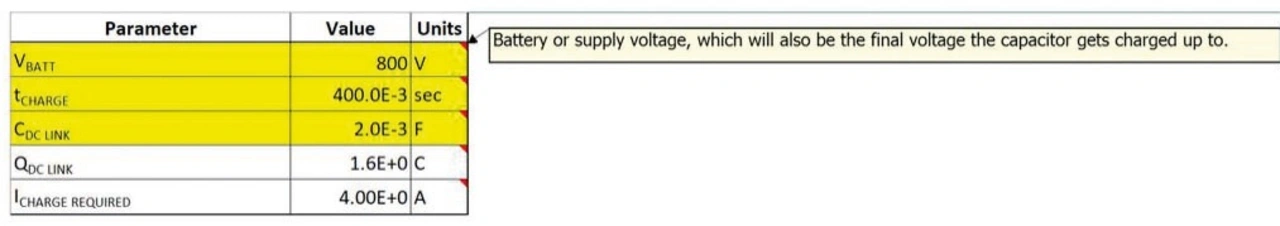

Als erstes muss die Höhe des erforderlichen Ladestroms (ICHARGE) bestimmt werden. Er berechnet sich, wie aus Gleichung 2 hervorgeht, aus der Gesamtladungsmenge (QDC_LINK) im Zwischenkreiskondensator, dividiert durch die gewünschte Vorladezeit (tCHARGE).

ICHARGE = QDC LINK / tCHARGE (Gleichung 2)

QDC LINK ist wiederum das Produkt aus der Kapazität des Zwischenkreiskondensators (CDC LINK) und der Batteriespannung VBATT (siehe Gleichung 3).

QDC LINK = CDC LINK x VBATT (Gleichung 3)

Beschreibung des Berechnungs-Tools

Da das Floating-Ground-Potenzial der aktiven Vorladeschaltung dem Potenzial am Schaltknoten entspricht, wird für die Versorgung des Regelungssystems eine isolierte Bias-Versorgung benötigt. Mithilfe eines Rechen-Tools lässt sich gewährleisten, dass die Leistungsaufnahme der Regelungsschaltung nicht die Fähigkeiten der isolierten Bias-Versorgung übersteigt, da die Spannung sonst zusammenbräche.

Jobangebote+ passend zum Thema

In einem von Texas Instruments angebotenen Referenzdesign, bei dem es sich um eine auf Halbleiterrelais basierende Hochspannungs-Vorladeschaltung handelt, kommt eine aktive Lösung zum Einsatz, die die Effizienz der Energieübertragung verbessert und die effektive Ladezeit verkürzt. In dem Referenzdesign wird die vollintegrierte isolierte Bias-Versorgung TPSI3052-Q1 von TI verwendet, die die isolierte Sekundärseite mit bis zu 83 mW versorgen kann. Den größten Anteil an der Leistungsaufnahme haben der Gate-Treiberstrom, die Ruhestromaufnahmen der Bauelemente und die Widerstandsteiler. Gleichung 4 drückt die für die Gate-Ansteuerung erforderliche Leistung (PGATE_DRIVE) als Produkt aus dem Gate-Treiberstrom (IGATE_DRIVE) und der Gate-Treiberspannung (VS_GATE_DRIVER) aus, die im Fall des Referenzdesigns 15 V beträgt.

PGATE DRIVE = IGATE DRIVE x VS GATE DRIVER (Gleichung 4)

Aus Gleichung 5 geht hervor, dass der Gate-Treiberstrom das Produkt aus der Gesamt-Gateladung (QG) des MOSFETs und der Schaltfrequenz (FSW) ist.

IGATE DRIVE = QG x FSW (Gleichung 5)

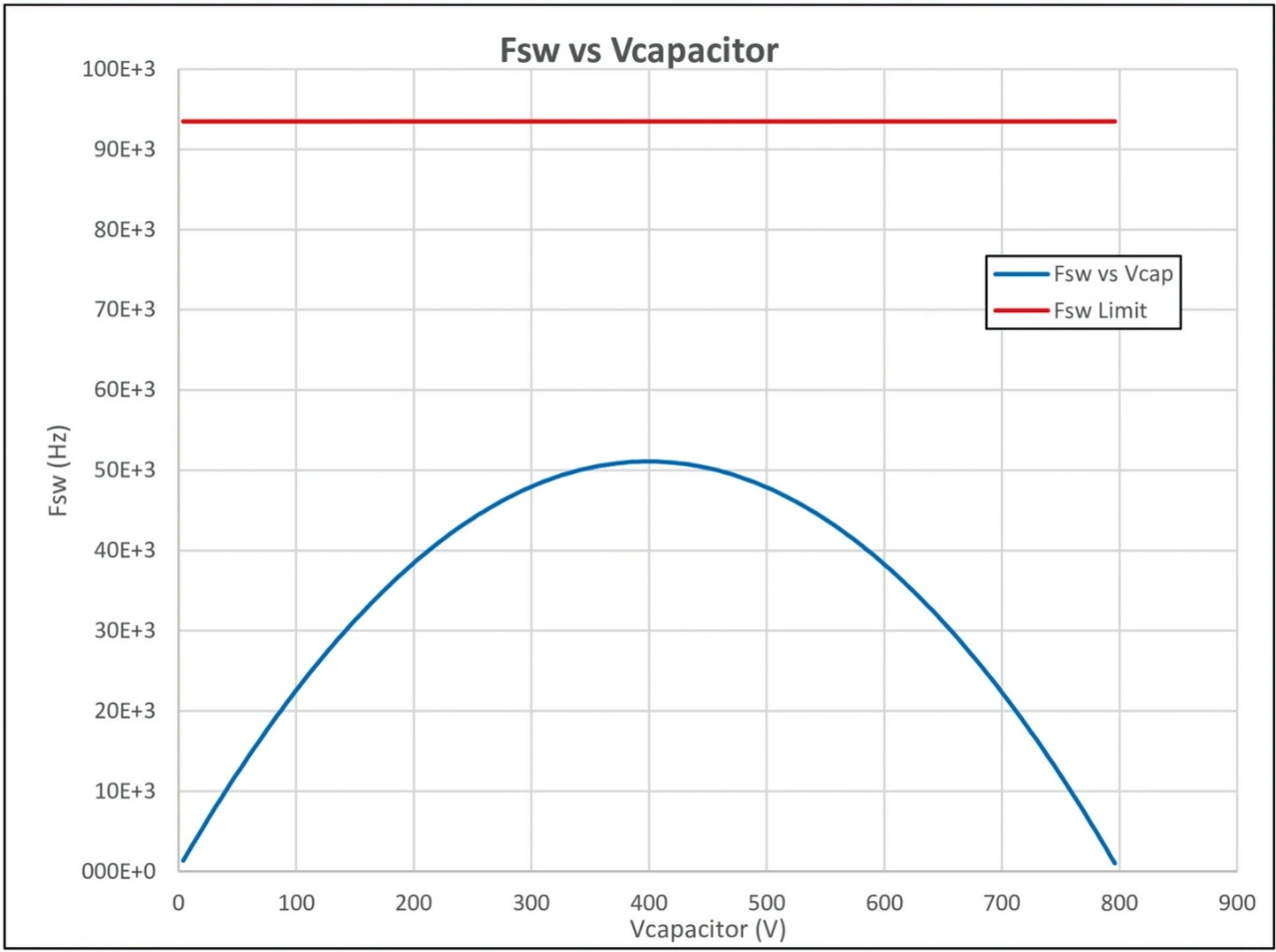

Gleichung 6 wiederum drückt aus, wie sich FSW während der gesamten Ladephase unter dem Einfluss von VCAP verändert, was der FSW-zu-VCAP-Charakteristik die in Bild 3 gezeigte Form einer nach unten geöffneten Parabel verleiht. Wie man der Abbildung entnehmen kann, erreicht der Gate-Treiberstrom sein Maximum bei der maximalen Schaltfrequenz (FSW_MAX), die sich wiederum dann einstellt, wenn VCAP die Hälfte von VBATT beträgt. Gleichung 7 gibt den Zusammenhang zwischen FSW_MAX, VBATT, der Induktivität (L) und dem Peak-to-Peak-Spulenstrom (dI) wieder.

FSW = (VCAP – (V²CAP/VBATT)) / (L x dI) (Gleichung 6)

FSW MAX = VBATT / (4 x L x dI) (Gleichung 7)

Anwendung des Berechnungs-Tools

Das Tool fordert zur Eingabe verschiedener Eingangsparameter auf. Dabei kennzeichnen gelbe Zellen notwendige Eingaben, während die Zellen für optionale Eingaben grau hinterlegt sind. Die bereits ausgefüllten Werte in den grauen Zellen gelten für das Referenzdesign, können aber nach Bedarf geändert werden. In den weißen Zellen erscheinen die berechneten Ergebnisse. Wird in der rechten oberen Ecke einer Zelle ein rotes Dreieck sichtbar, so ist ein Fehler aufgetreten, für dessen Behebung der als Pop-up erscheinende Hinweistext zurate gezogen werden kann. Es geht darum, eine erfolgreiche Konfiguration ohne rot markierte Zellen zu erreichen. Dies kann ein iterativer Prozess sein, in dessen Verlauf erläuternde Informationen abgerufen werden können, indem der Mauszeiger über die einzelnen Einheitenzellen bewegt wird.

Anforderungen an das Vorladesystem

Der in Bild 4 gezeigte erste Abschnitt des Berechnungs-Tools berechnet den erforderlichen Ladestrom (ICHARGE_REQUIRED) anhand der Systemparameter VBATT, tCHARGE und CDC_LINK.

Programmierung von Induktivität und Ladestrom

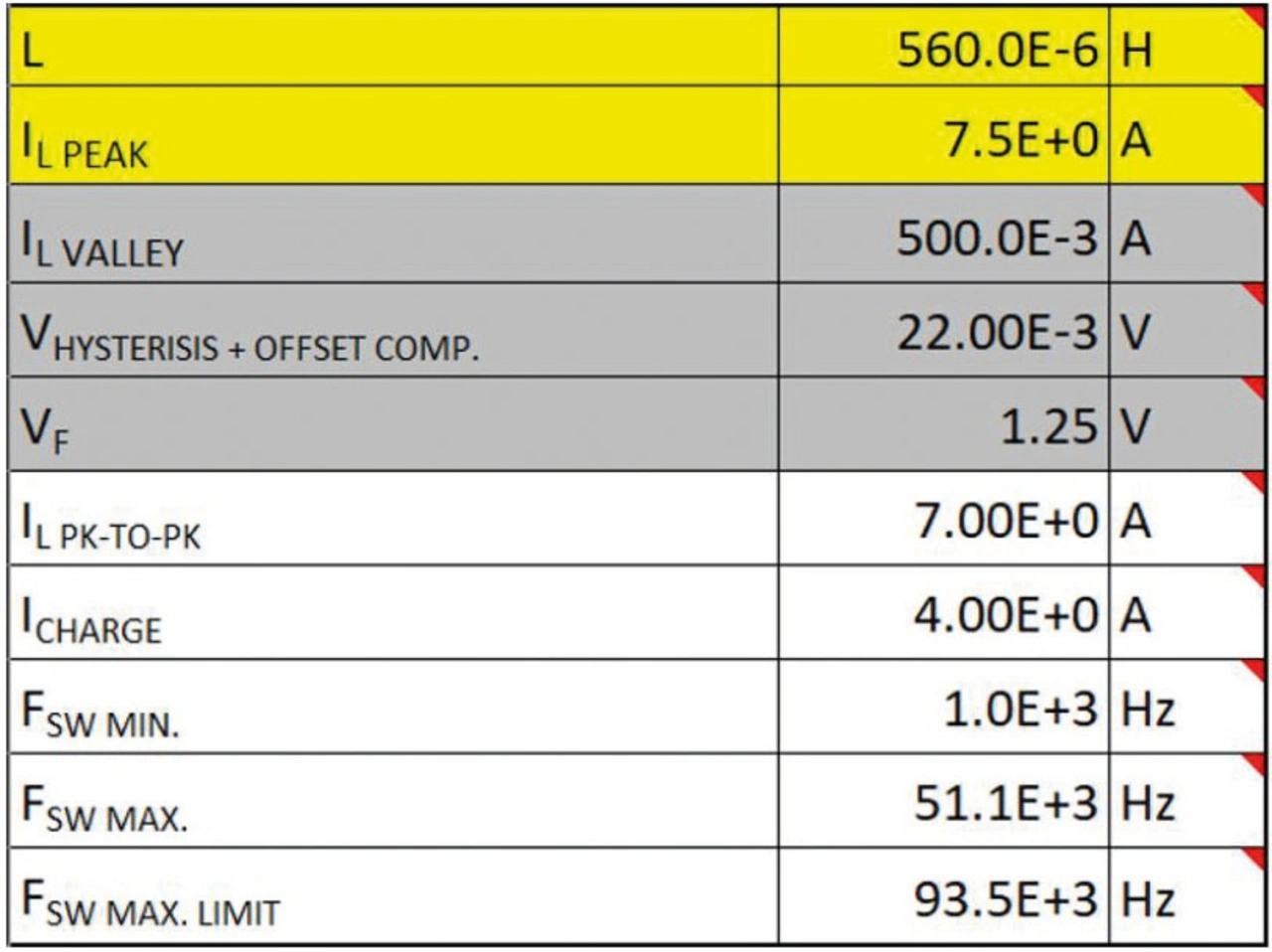

Der in Bild 5 gezeigte Teil des Berechnungs-Tools errechnet den tatsächlichen durchschnittlichen Ladestrom (ICHARGE) sowie FSW_MAX. Der durchschnittliche Spulenstrom ist im Prinzip identisch mit ICHARGE, wobei ICHARGE größer oder gleich dem im vorigen Abschnitt berechneten Wert von ICHARGE_REQUIRED sein muss, damit die gewünschte Ladezeit (tCHARGE) eingehalten wird.

Beachtet werden muss die in Gleichung 7 ausgedrückte Relation zwischen L, dI und FSW_MAX. Da L und dI jeweils umgekehrt proportional zu FSW sind, müssen die Werte unbedingt so gewählt werden, dass die maximale Schaltfrequenz (FSW_LIMIT) nicht überschritten wird. Die gewählte Induktivität sollte angemessene Werte für den RMS-Strom (IRMS > ICHARGE), den Sättigungsstrom (ISAT > IL PEAK) und die Spannung ergeben und hier jeweils genügend Reserven aufweisen.

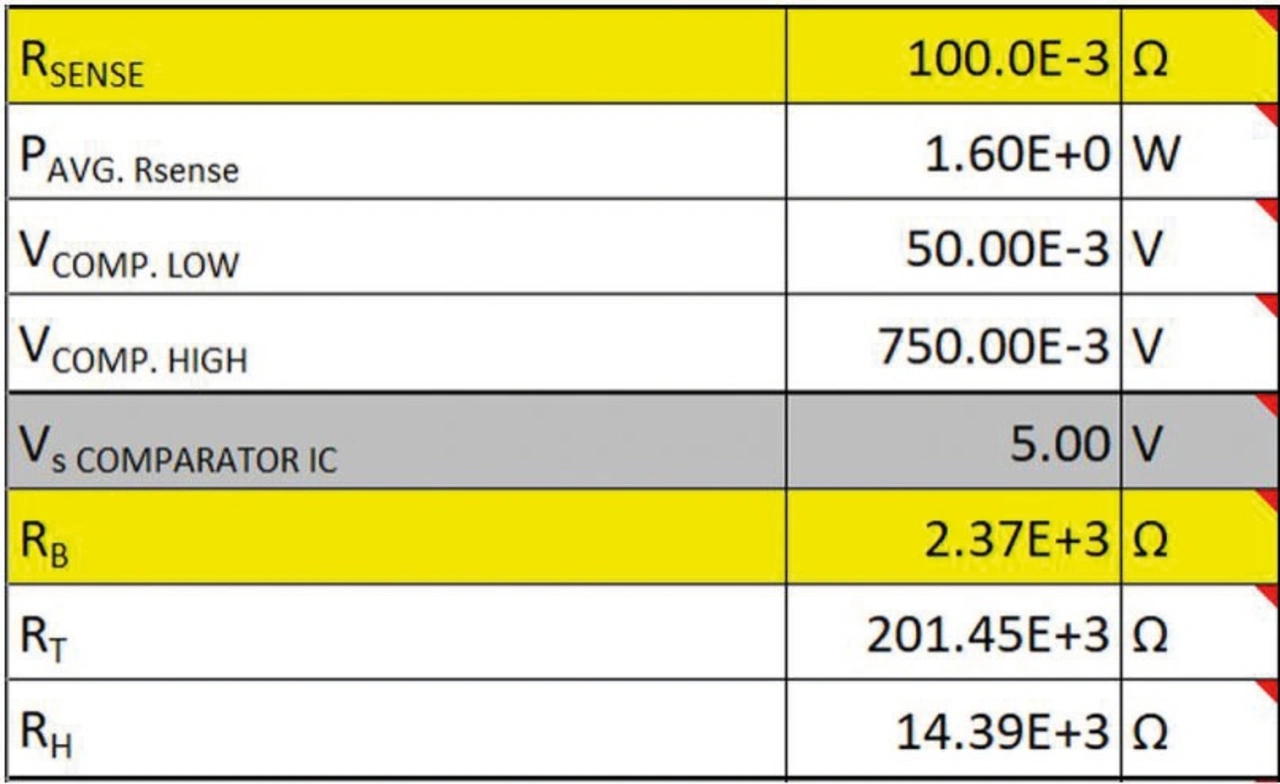

Strommessung und Komparator-Sollwerte

Der in Bild 6 gezeigte Teil des Berechnungs-Tools berechnet die Werte des unteren Widerstands (RB), des oberen Widerstands (RT) und des Hysteresewiderstands um die Hystereseschaltung so, dass die im vorigen Teil angegebenen Grenzwerte für den maximalen und den minimalen Spulenstrom (IL_PEAK bzw. IL_VALLEY) eingehalten werden. Einzugeben sind die Werte des Strommesswiderstands (RSENSE) und von RB, die jedoch flexibel sind und je nach Bedarf geändert werden können. Es muss darauf geachtet werden, dass die Versorgungsspannung des Komparators (VS_COMPARATOR) korrekt ist.

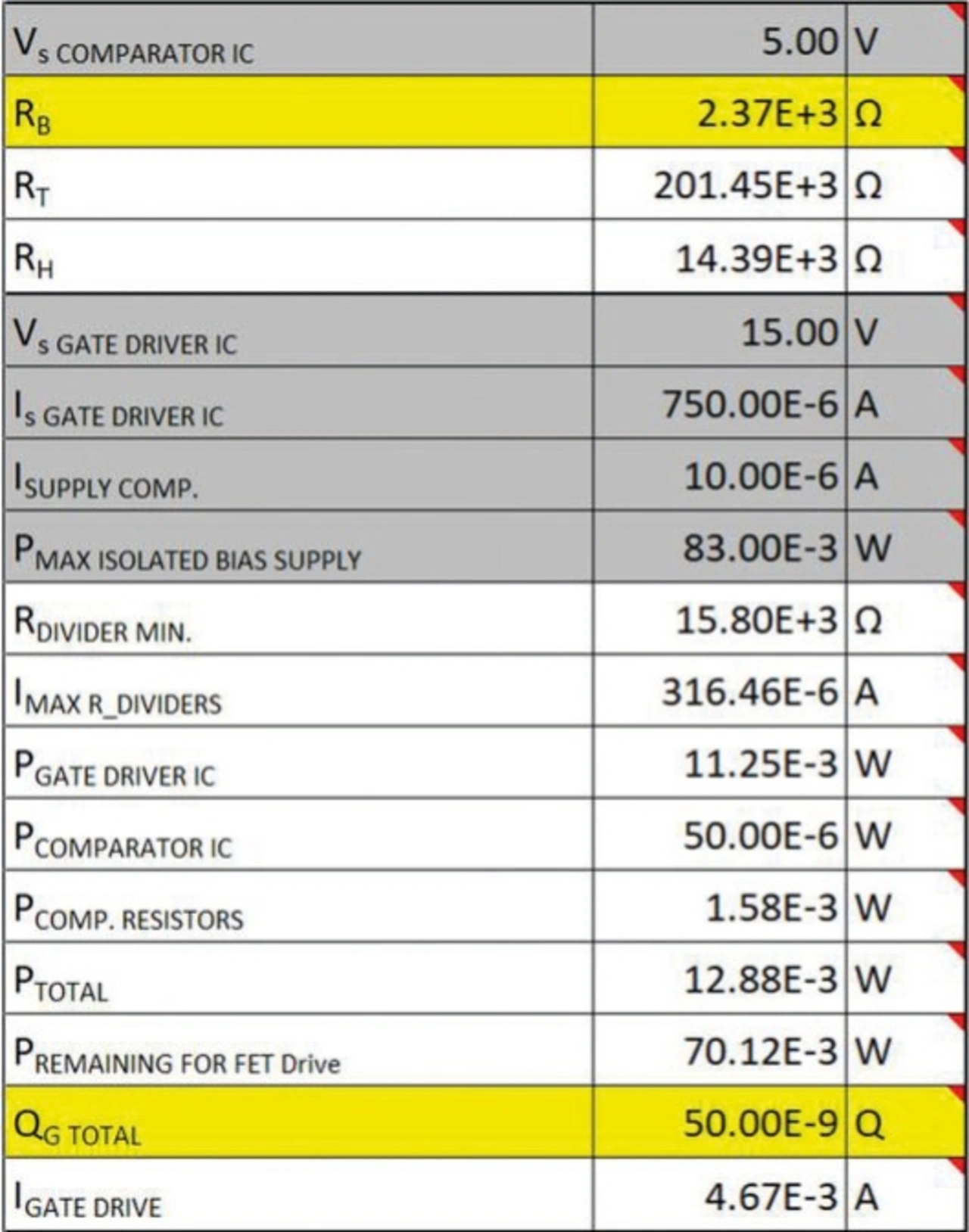

Bias-Versorgung und Beschränkungen der Schaltfrequenz

Der in Bild 7 dargestellte Teil des Rechen-Tools berechnet die zum Schalten des MOSFETs verfügbare Leistung (PREMAINING_FOR_FET_DRIVE), indem zunächst die Gesamtleistungsaufnahme (PTOTAL) im Zusammenhang mit den Widerständen der Hystereseschaltung (PCOMP_RESISTORS), dem Gate-Treiber-IC (PGATE_DRIVER_IC) und dem Komparator-IC (PCOMPARATOR_IC) berechnet und diese von der maximal verfügbaren Leistung des TPSI3052-Q1 (PMAX_ISOLATED_BIAS_SUPPLY) subtrahiert wird. Eingegeben werden müssen die Gesamt-Gate-Ladung des MOSFETs (QG_TOTAL), die Ruhestromaufnahmen der Bauelemente (IS_GATE_DRIVER_IC und ISUPPLY_COMP_IC) sowie die Versorgungsspannung des Gate-Treiber-ICs (VS_GATE_DRIVER_IC). Anhand dieser Eingaben berechnet das Tool FSW_LIMIT (in Bild 3 als rote Linie dargestellt).

Das Berechnungs-Tool legt bestimmte Annahmen zugrunde und lässt Faktoren wie die Komparator-Signallaufzeiten sowie die Verluste im MOSFET und der Freilaufdiode unberücksichtigt. Außerdem geht es davon aus, dass die Komparatoren Ein- und Ausgänge Rail-to-Rail-Charakteristik besitzen. Es muss darauf geachtet werden, dass der verwendete MOSFET die nötige Nennspannung, den richtigen RDS(on) und eine passende parasitäre Kapazität aufweist. Wichtig ist ferner, dass die Verlustleistungen im MOSFET und in der Freilaufdiode in akzeptablen Grenzen liegen. Schließlich muss ein Komparator mit geringer Offset- und Hysteresespannung – bezogen auf die maximalen und minimalen Spannungen bei der Strommessung – gewählt werden. Durch Simulieren der Schaltung mit den errechneten finalen Werten lässt sich die korrekte Funktionalität verifizieren.

Umsetzung des gewünschten Ladeprofils

Die Verwendung einer aktiven, hysteresebehafteten Abwärtswandlerschaltung verbessert den Wirkungsgrad entscheidend und verringert den Platzbedarf der Ladeschaltungen für Hochspannungs-Zwischenkreiskondensatoren in EVs, was wiederum die Kosten und die Wärmeentwicklung entsprechend reduziert.

Der vorliegende Artikel beschrieb die Berechnung der passenden Werte der Bauelemente, um das angestrebte Ladeprofil zu realisieren. Mithilfe der beschriebenen Techniken und Tools ist es möglich, die Vorladefunktionalität in EVs so zu verbessern, dass die wachsenden Anforderungen der Automobilindustrie mit aufgewerteten Power-Management-Systemen erfüllt werden können.