Hochschule Karlsruhe

Drahtlose Energieübertragung für E-Mobil

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

High-Tech-Materialien kommen zum Einsatz

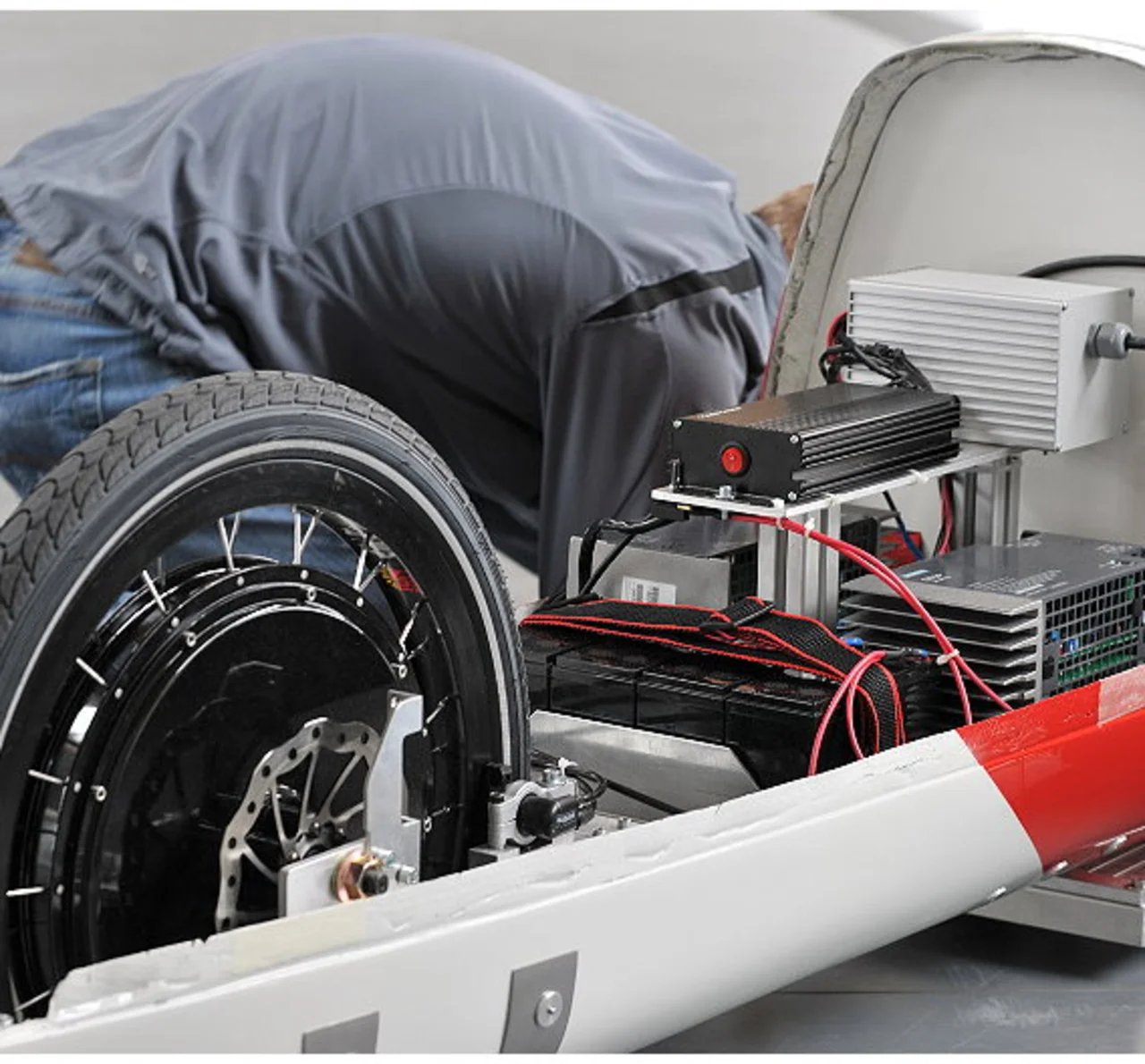

Dazu wurden von ihnen die Einzelkomponenten des Fahrzeugs wie Lenkung, Bremsen und Fahrgestell aus Hightech-Materialen konstruiert. Auch bei der Außenhaut des Fahrzeugs spielten Gewicht und Aerodynamik eine große Rolle, die daher aus Carbon (Kohlefasern) gefertigt wurde. Vor dem eigentlichen Bau wurden alle einzelnen Bauteile und schließlich das gesamte Fahrzeug in einem virtuellen Windkanal am Computer weiter optimiert. Eine studentische Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Streckenaufbau, für den die Materialien großzügigerweise vom Unternehmen SEW Bruchsal gestellt wurden. Zwei weitere Teams widmeten sich der Energieaufnahme des Fahrzeugs bzw. der Sicherheit des Gesamtsystems.

Das Gesamtfahrzeug wiegt nun 60 kg und Prof. Walter ist sich sicher, dass durch weitere Optimierungsprozesse dieses Gewicht auf 40 kg reduziert werden kann. „Bei anderen Fahrzeugtypen haben Sie eine Gewichtsrelation zwischen Fahrer und Fahrzeug von 1:10/1:15. Wir streben mit der Weiterentwicklung des E-Quickie eine Relation von 1:2 an.“ Seine Feuertaufe hat das neue E-Mobil zwischenzeitlich bestanden: Am 19. und am 20. Mai d. J. hatten die Studierenden mit ihm an der Karlsruher E-Meile teilgenommen und 40 Runden auf der 222 Meter langen Leiterbahn gedreht. „Dabei ging es uns nicht nur darum zu zeigen“, so Prof. Walter, „wie schnell man sich mit dem E-Quickie bewegen kann, sondern vor allem wie energieeffizient. Wir sind also mit halbvollen Batterien an den Start gegangen und mit vollen angekommen.“

Wozu eigentlich Batterien bei diesem System der Energieübertragung? Für den eigentlichen Antrieb benötigt das Fahrzeug keine Batterien. Sobald jedoch die elektrischen Leitungsbahnen verlassen werden, ist auch die Energieversorgung zum Motor unterbrochen. „Hier springen dann kleinere Akkumulatoren an Bord des E-Quickie als Energiepuffer ein“, so Prof. Jürgen Walter, „wenn es beispielsweise in die Garage gefahren wird.“

Das neue E-Mobil verfügt heute schon über eine ausgezeichnete Ökobilanz: Der Nabenmotor hat nur eine Leistungsaufnahme von 2 kW und trotzdem erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Die eingesetzten Akkumulatoren dienen nur als Puffer, sind also wesentlich kleiner dimensioniert als bei Elektromobilen, die ihre Energie ausschließlich von diesen beziehen. Aber auch hier sieht Prof. Jürgen Walter noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten für das E-Quickie. „Wir planen mit unserem Industriepartner SEW auf dem Hochschulcampus eine Teststrecke einzurichten, um die Alltagstauglichkeit des Systems zu untersuchen, aber auch um das Fahrzeug in Sachen Energiebedarf und Gewicht weiter zu optimieren.“ Sollte es sich dabei bewähren, sind für den Wissenschaftler weitere Strecken denkbar, beispielsweise von der Hochschule zum Schloss oder vom Stadtzentrum zum Forschungszentrum Karlsruhe (Campus KIT-Nord).

Aber auch an weitere Anwendungsgebiete wird schon gedacht. So könnte die drahtlose Energieübertragung auch dazu eingesetzt werden, um Mobiltelefone ohne Ladekabel aufzuladen oder den Transport von Gütern unterirdisch zu organisieren.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Drahtlose Energieübertragung für E-Mobil

- High-Tech-Materialien kommen zum Einsatz