Der Weg zum autonomem Fahren

Ein Konnektivitätsstandard erobert die Automobilindustrie

Das autonome Fahren birgt noch viele Herausforderungen. Eine oft übersehene Herausforderung ist die Konnektivität im Fahrzeug. Bandbreite, Verbindungsdistanz und elektromagnetische Widerstandsfähigkeit müssen ausreichen, um kommende Generationen von Fahrzeugarchitekturen zu unterstützen.

Fahrerassistenzsysteme werden zunehmend innovativer, wie die Ausstattung moderner Automodelle mit fortschrittlichen Kameras, Radar- und Lidarsystemen beweist. Die entsprechenden Sensoren ermöglichen es dem Fahrer, tote Winkel auszuschalten und sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen den Überblick zu behalten. Bis zum flächendeckenden Einsatz vollautonomer Fahrzeuge auf den Straßen ist im Hinblick auf den aktuellen technischen Stand allerdings noch ein weiter Weg zurückzulegen.

Herausforderungen der Datenübertragung

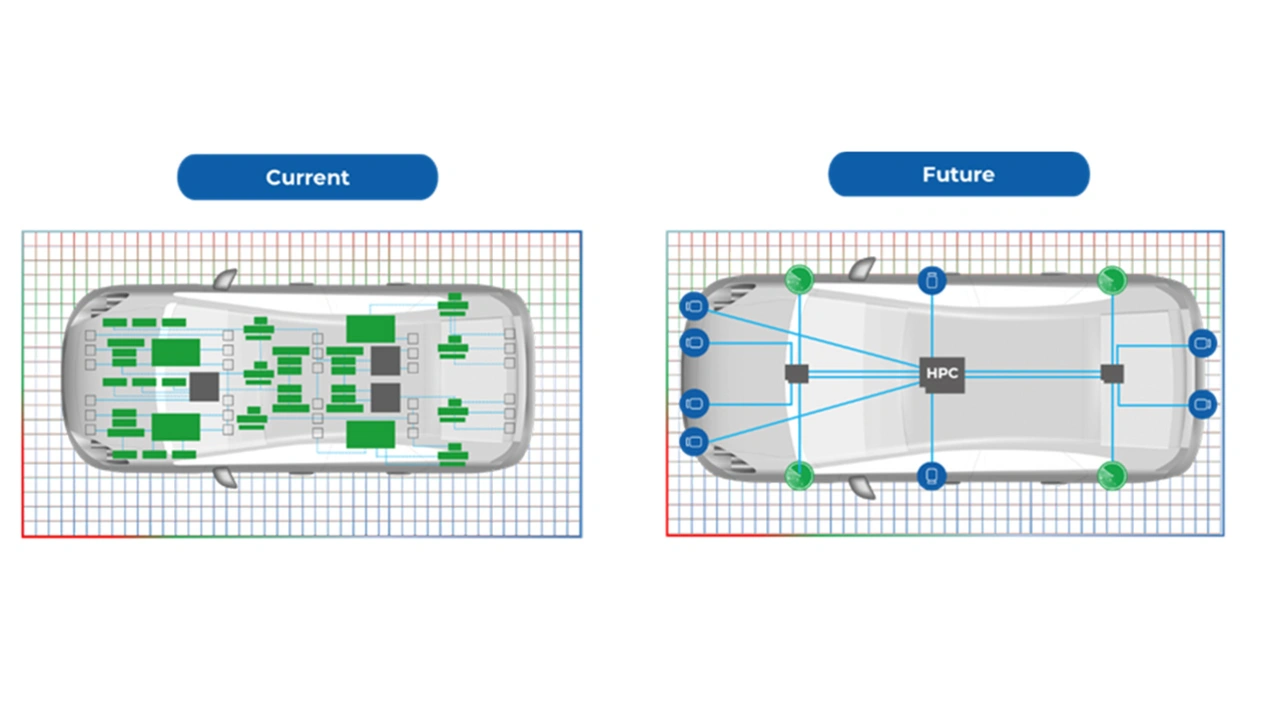

Eine der größten Herausforderungen momentan besteht darin, die Bandbreite und die Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen bei Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen zu erhöhen. Denn mit steigender Anzahl und Qualität der Sensoren hat sich auch die Komplexität der Verkabelung erhöht, damit jeder einzelne Sensor mit einem Steuergerät verbunden ist. Bis vor Kurzem fügten die Automobilhersteller ihren Fahrzeugen in der Regel ad hoc neue Funktionen und für jede neue Funktion einen neuen Sensor und ein neues Steuergerät hinzu. Infolgedessen enthält ein durchschnittliches Auto auf der Straße heute mehr als 100 verschiedene Steuergeräte – ein modernes Luxusfahrzeug sogar bis zu 150.

Jobangebote+ passend zum Thema

Um Fortschritte beim autonomen Fahren erzielen zu können, muss der Übergang von einer verteilten Fahrzeugarchitektur mit mehreren Steuergeräten zu einer zentralisierten vernetzten Architektur erfolgen, bei der die dezentrale Datenverarbeitung durch eine einzige zentrale Hochleistungs-Recheneinheit ersetzt wird.

Dies führt allerdings dazu, dass die Anforderungen an die Bandbreite bei solchen Verbindungen sehr hoch sind. Denn Sensoren, die Daten über eine große Distanz zu zentralen Steuergeräten weiterleiten, erfordern asymmetrische Verbindungen mit besonders hoher Bandbreite. Zudem sollte die Konnektivität auch folgende Punkte abdecken:

- Skalierbarkeit: Eine sehr hohe Bandbreite zur Unterstützung der hochauflösenden Sensoren wird benötigt, inklusive einer Roadmap zur Skalierung bei fortschreitender Entwicklung der Sensortechnologie.

- Widerstandsfähigkeit: Eine sehr niedrige Paketfehlerrate ist notwendig, die selbst in der rauen elektromagnetischen Umgebung im Auto eine einwandfreie Leistung gewährleistet.

- Latenzzeit nahe Null: Eine verschwindend kurze Latenzzeit ermöglicht die sekundenschnellen Reaktionen, die für sicherheitskritische autonome Systeme erforderlich sind.

- Standardisierung: Es ist entscheidend, ein Ökosystem unterschiedlicher Anbieter einzubeziehen, um die Interoperabilität von Systemen innerhalb der Branche zu ermöglichen.

Standardisierte Lösung für asymmetrische Datenübertragung

Die Verbindung eines Sensors mit einem Steuergerät erfordert eine asymmetrische Konnektivität im Fahrzeug, bei der große Datenmengen in eine Richtung fließen, während nur eine geringe Datenmenge zurückkommt. Bis vor kurzem wurde diese Art der Konnektivität von proprietären Brückentechnologien wie FPD-Link von Texas Instruments und GMSL von Maxim (jetzt Analog Devices) getragen.

Diese Technologien erreichen allerdings ihr Limit, wenn es um die Unterstützung von Sensoren und Steuergeräten der nächsten Generation für das autonome Fahren geht. Lange wurde deshalb innerhalb der Automobilindustrie eine standardisierte Lösung für diesen asymmetrischen Verbindungstyp gefordert, die den Kabelbaum durch neue und innovative Fahrzeugarchitekturen vereinfacht.

Die MIPI Alliance – Erfinder der CSI-2- und DSI-2-Schnittstellen, die weltweit in Automobilkameras eingesetzt werden – hat sich der Herausforderung angenommen und eine Standardisierung ihrer Technologie entwickelt. Im September 2020 veröffentlichte die Organisation das MIPI-A-PHY-Protokoll, die erste standardisierte, asymmetrische Serializer-Deserializer-Schnittstellenspezifikation (SerDes) mit großer Reichweite, die auf ADAS und autonome Fahrsysteme (ADS) ausgerichtet ist. Für Automobilhersteller stellt diese standardisierte Lösung einen erheblichen Fortschritt dar, der viel Potenzial birgt und von Unternehmen wie Mobileye, LG Innotek, Sony, Aptiv, Sumitomo, Sunny Optical, JASPAR, Denso, und Omnivision, und vielen anderen öffentlich befürwortet wird.

Bessere Video-Konnektivität

Einige Unternehmen haben den A-PHY-Standard bereits in ihre Produkt-Roadmap aufgenommen, so auch Valens Semiconductor: Anfang des Jahres hat das Unternehmen mit der VA7000-Serie die ersten MIPI-A-PHY-kompatiblen Chipsätze mit folgenden Merkmalen auf dem Markt gebracht:

- Hohe Bandbreite: 8 Gbit/s pro Verbindung (Deserializer aggregiert 32 Gbit/s), mit einer Roadmap für 16 Gbit/s pro Verbindung

- Verbindungsentfernung: Bis zu 15 Meter, was die Architektur deutlich flexibler macht

- Die nach Herstellerangaben branchenweit niedrigste Fehlerrate: Starke Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen mit einer Paketfehlerrate von 10-19. Dies entspricht einer Zeitspanne von mehr als 10.000 Jahren zwischen Paketfehlern, selbst bei einer Verbindung mit 100 Gbit/s.

Mithilfe MIPI-A-PHY-kompatibler Chipsätze ist eine Hochgeschwindigkeits-Video-Konnektivität mit großer Reichweite in Fahrzeugen realisierbar und Automobilhersteller können ihre ADAS-Ressourcen verbessern. Erstmalig können dank der Chipsätze auch die kostspieligen und proprietären Bridge-CSI-2-Erweiterungslösungen zugunsten eines standardisierten Protokolls auf der Basis von digitaler Signalverarbeitung (DSP) abgelöst werden, was zu einer Vereinfachung der Konnektivitätsinfrastruktur im Auto führt.

Darüber hinaus bündelt die Lösung die verbleibenden Zusatzprotokolle (I2C, GPIO sowie Takt- und Rahmensynchronisation) und gewährleistet gleichzeitig eine Latenz nahe Null, um die Verkehrsabwicklung für zeitkritische, hochleistungsfähige Computer zu unterstützen. Derzeit evaluieren mehr als 30 Kunden und Partner von Valens die Chipsätze, darunter führende Automobil-OEMs und Tier 1s.

Ausblick

Der A-PHY-Standard hat sich in der Automobilbranche weitgehend durchgesetzt und könnte die bevorzugte Konnektivitätstechnologie für viele Automobil-OEMs weltweit werden. Dies zeigt auch die renommierte IEEE-Standardisierungsorganisation mit der Aufnahme von A-PHY in den Pool eigener Standards.

Trotz der unglaublichen Fortschritte in der Sensor- und Steuergerätetechnologie ist es der Automobilindustrie bisher noch nicht gelungen, das nächste Level des autonomen Fahrens zu erreichen. Ursächlich dafür sind verschiedene Aspekte, unter anderem eine unzureichende Bildauflösung, Steuergeräte mit geringer Energie oder rechtliche Probleme. Eine oft übersehene Herausforderung war die Konnektivität im Fahrzeug, die bis vor kurzem keine ausreichende Bandbreite, Verbindungsdistanz und elektromagnetische Widerstandsfähigkeit bot, um die nächste Generation von Fahrzeugarchitekturen auf dem Weg zu autonomen Systemen zu unterstützen. Mit dem MIPI A-PHY-Standard wurde hierfür eine Lösung geschaffen, mit der sich die Automobilindustrie um einen weiteren Schritt den höheren Levels von ADAS und den softwaredefinierten Fahrzeugen der Zukunft nähert.

Der Autor

Gideon Kedem

leitet als SVP und Head of Automotive Business bei Valens Semiconductor das Automotive-Business-Team des Unternehmens. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Halbleiter- und EDA-Branche und war in Unternehmen wie Intel, Cadence und Xilinx tätig.