Weiterentwicklung der Lichtelektronik

Auf dem Weg zum digitalen Licht

Besonders nachts sind Scheinwerfer für Autofahrer wichtig und sorgen für mehr Sicherheit. Doch es geht nicht mehr nur darum, Licht ins Dunkel zu bringen: Heute muss die Lichtelektronik dafür sorgen, dass nur die wichtigen Bereiche angestrahlt und andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.

In der Kraftfahrzeugbeleuchtung geht der Trend in Richtung hochauflösende und animierte Lichtsysteme. Mehrere tausend einzeln ansteuerbare Pixel bieten eine enorme Flexibilität bei der Gestaltung dynamischer Lichtverteilungen. Dabei ist das wichtigste Ziel die sichere Ausleuchtung der Fahrbahn, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Die Optimierung des Kundennutzens erfolgt durch die intelligente Vernetzung mit Fahrzeugsensoren und der Fahrzeugumgebung sowie fortschrittlichen Algorithmen. Funktionserweiterung, Vernetzung und eine sehr hohe Flexibilität führen zu einer steigenden Komplexität der Lichtelektronik.

Jobangebote+ passend zum Thema

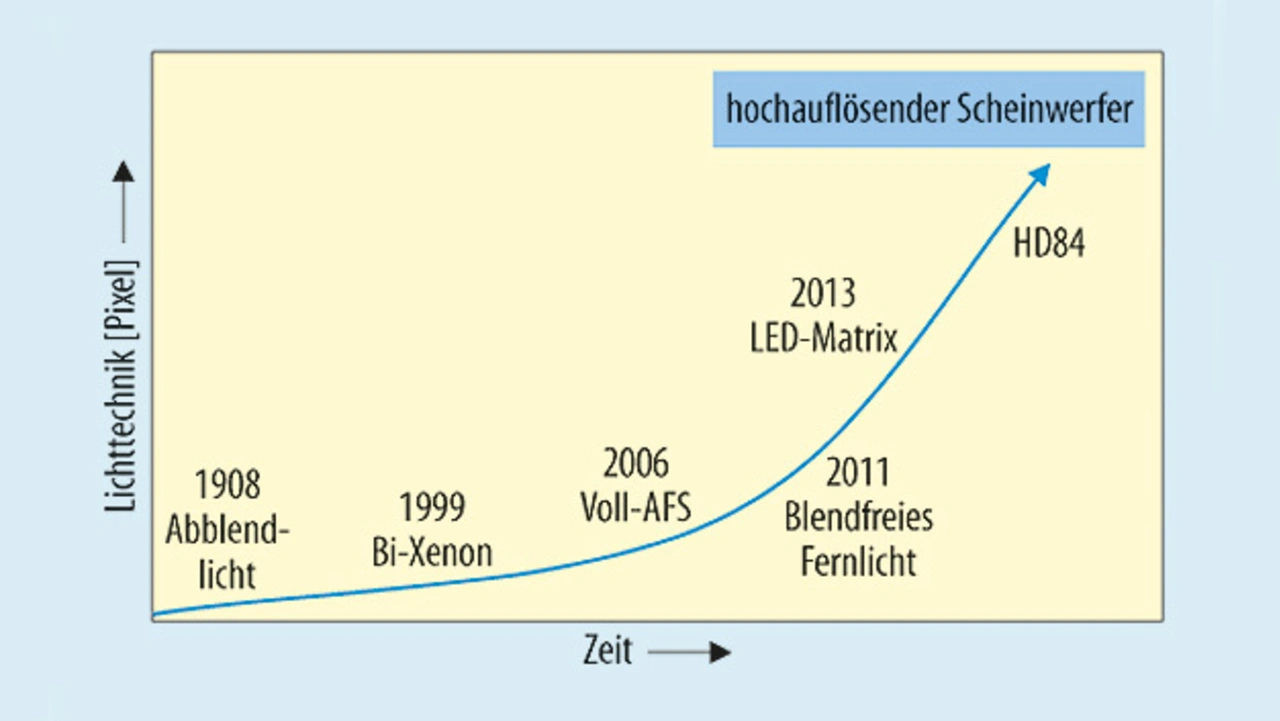

Bild 1 zeigt die Entwicklung der Lichttechnik, angefangen mit einem Reflektor bis hin zu einem hochauflösenden Lichtsystem mit extrem hoher Flexibilität in der Generierung der Lichtverteilung. Auffallend ist die stark ansteigende Kurve, die auf eine deutliche Verkürzung des Entwicklungszyklus hinweist. Die Anpassungsfähigkeit hochauflösender Lichtsysteme bietet auch das Potenzial für völlig neue, zukunftsrelevante Lichtfunktionen und Regelansätze für Lichtsysteme.

Entwicklung der Lichttechnik

Die elektrische Beleuchtung am Fahrzeug hat 1908 mit einem Reflektor-System begonnen. Damit war es möglich, eine Lichtverteilung zu erzeugen. Erst 1957 wurden mit einer asymmetrischen Lichtverteilung erste Optimierungen zur besseren Ausleuchtung der eigenen Fahrbahn realisiert. Seit Anfang der 1960er Jahre werden in der Fahrzeugbeleuchtung Halogen-Leuchtmittel eingesetzt und seitdem für alle Hauptlichtfunktionen, wie Abblendlicht oder Fernlicht, mittels eines Reflexions- oder eines Projektionssystems verwendet. Neben den Halogen-Reflexionssystemen kommen in Fahrzeugen auch Scheinwerfer mit einem Bi-Halogen-Projektionssystem zum Einsatz. Sie erzeugen Abblend- und Fernlicht mit nur einem Projektionsmodul. Durch den Einsatz einer beweglichen Blende wird mechanisch zwischen den beiden Lichtfunktionen umgeschaltet. Um dem Fahrer eine noch bessere und weiter reichende Sicht zu bieten, wurde 2003 das dynamische Kurvenlicht eingeführt – dabei führt die Lichtelektronik die Berechnungen der Schwenkwinkelvorgaben anhand von Geschwindigkeit, Lenkradwinkel und Giergeschwindigkeit durch. Ab dieser Zeit stieg die Komplexität der Lichtelektronik kontinuierlich an.

Der nächste Entwicklungsschritt folgte 2006 mit dem Adaptive-Frontlighting-System (Voll-AFS) – hierbei wird basierend auf einer variablen Blende die Lichtverteilung der Scheinwerfer nicht nur verschwenkt, sondern an die unterschiedlichen Fahrsituationen im Stadt-, Landstraßen- oder Autobahnverkehr angepasst. 2009 wurde ein Scheinwerfersystem mit einer Kamera als Sensor kombiniert, um die Lichtverteilung kontinuierlich zwischen Abblendlicht und Fernlicht einstellen zu können. Bei der so erzeugten adaptiven Hell-Dunkel-Grenze (aHDG) wird der Lichtkegel der eigenen Scheinwerfer so gesteuert, dass er jeweils vor den vorausfahrenden und entgegenkommenden Fahrzeugen die Straße trifft [1].

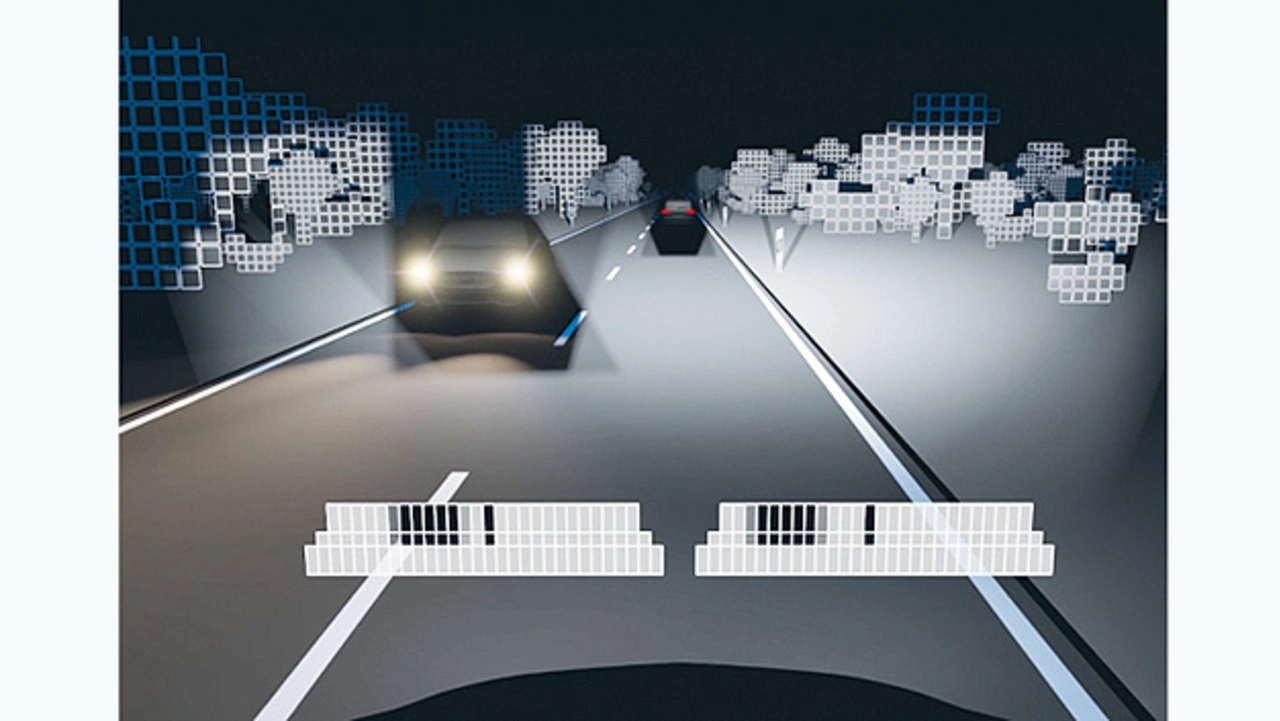

Das blendfreie Fernlicht von 2011 ging noch einen Schritt weiter: Aus der Fernlichtverteilung werden automatisch die Bereiche des Verkehrsraums ausgeblendet, die andere Verkehrsteilnehmer blenden würden (Bild 2). Durch die neuen Lichtfunktionen und Steuer-Algorithmen wurden im Laufe der Entwicklung die Anforderungen an die Lichtelektronik kontinuierlich erhöht.

HD-Matrix 84

Bei aktuellen LED-Matrix-Scheinwerfersystemen – wie zum Beispiel der Multi¬beam-LED-Scheinwerfer von Hella (Bild 3) – werden bis zu 84 einzelne LEDs [2] elektronisch individuell angesteuert (Bild 4). Die Lichtverteilung des linken und rechten Scheinwerfers lässt sich unabhängig voneinander mit hoher Dynamik an das Verkehrsgeschehen anpassen. Dabei fährt der Autofahrer fast ausschließlich mit Fernlicht und hat beste Sicht, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Die LED-Lichtquelle kann kontinuierlich zwischen 0 und 100 Prozent gedimmt werden und ermöglicht so weitere dynamische Lichtfunktionen. Durch gezieltes Abdimmen einzelner LEDs lassen sich Eigenblendungen an stark reflektierenden Schildern wirksam vermeiden. Ein Schlechtwetterlicht reduziert bei Regen die Reflexionen auf der Gegenfahrbahn und vermeidet indirekte Blendung des Gegenverkehrs.

- Auf dem Weg zum digitalen Licht

- HD-Pixel-Technik