Embedded-KI versus Cloud- und Edge-KI

Künstliche Intelligenz goes Embedded

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kommende Sprünge bei Embedded-KI

In a Nutshell: Wie läuft ein solches Projekt bei Ihnen ab?

Meist ist dies eine umfassende, interdisziplinäre Entwicklung, die es so vorher für Einzelkomponenten nicht gegeben hat. Nachdem das Konzept mit Zielsetzung (Use-Case, Sensorpositionen, Hauptausfallskomponenten), Kosten und Timeline steht, entwickeln unsere Maschinenbauingenieure die Prüfstände zum Datensammeln mit Halterungen, Linsen etc. oder integrieren die Akquisitionshardware in bestehende Anlagen. Die Akquisitionshardware muss für die jeweilige Sensorik individuell so entwickelt werden, dass möglichst viele synchronisierte Rohdaten gelabelt und automatisiert gesammelt werden können. Das übernimmt unsere Embedded-Soft- und Hardware-Entwicklung.

Dann sammeln wir Daten, was meist der umfangreichste Schritt im Labor oder bei Kunden ist. Die Data-Scientists müssen sowohl dies überwachen als auch die Daten durchforsten, analysieren und entsprechende KI-Modelle entwickeln. Hier stellt sich heraus, welche Funktionen mit welcher Sensorik und welcher Performance realisierbar sind – dafür wird die KI Tag und Nacht in Servern trainiert. Die KI-Modelle müssen wiederum von den bereits erwähnten Hard- und Software-Entwicklern in eine neu entwickelte Einzelkomponente, meist einen intelligenten Sensor, integriert und dort getestet werden. Für die Serienentwicklung müssen dann noch einige Optimierungen und Zertifizierungen erfolgen.

Predictive Maintenance ist eigentlich ein alter Hut. Wird sie jetzt mit dem neuen Begriff »Hardware as a Service« nur neu wiederbelebt oder steckt da mehr dahinter?

Der Begriff ist schon seit einigen Jahren in aller Munde, da haben Sie recht. Nur war unsere Beobachtung stets, dass es dahinter ziemlich luftleer wurde, gerade wenn es um die technische und kaufmännische Umsetzung ging. Man hat sich wohl auch zu lange mit Condition-Monitoring befasst, das allerdings kaum einen besonderen Mehrwert brachte.

Man vergleiche dies auch mit der Öldruck-Anzeige im Auto mit rotem Skalenbereich am Ende, die es schon seit einigen Jahrzehnten gibt. Wo genau war der Mehrwert für die Konsumenten bzw. die Fahrer? Die Anzeige war kaum volatil, die Fahrer konnten 93 °C gegenüber 85 °C nicht interpretieren, und wenn die Kühlpumpe ausfiel, wanderte sie spontan und sehr schnell in den roten Bereich. Das hätte eine Warnleuchte statt der Wert-Anzeige auch getan. Aber auch die Konsequenz daraus ist unzureichend: Im besten Fall lassen sich weitere Motorschäden durch sofortiges Ausschalten vermeiden; Weiterfahrt ist dagegen nicht empfohlen, die Reise ist somit unterbrochen oder vorbei.

Wenn das System dagegen lange im Voraus mitteilt, dass eine der Hauptausfalls- oder Verschleißkomponenten ausfallen wird, kann ich sie vorher tauschen oder die Reise anders planen – bei beidem erreiche ich mehr Planbarkeit, Kosteneinsparungen und Sicherheit. So verhält es sich auch bei einer Anlage und beim Service. Planbarkeit spart Geld und das rare Fachpersonal. Ich plädiere also dafür, dass aufgrund der jetzt besseren sensorischen Möglichkeiten, der komplexen Verarbeitung großer Datenmengen vor Ort ohne jede Abhängigkeit von großen Digital-Playern und -Ecosystems sowie den im Markt sichtbaren Best-Practice-Beispielen mit möglichen Geschäftsmodellen das Thema neu bzw. gerade jetzt erstmals auf dem Plan stehen muss.

Durch ChatGPT flammt ja die Diskussion um Verbote und Regulierungen von KI wieder stark auf. Ist die in der Produktion verwendete KI eine Blackbox? Braucht es hier mehr Transparenz, und wie wäre diese erreichbar?

Nun müsste man bei dieser Frage in der Tiefe unterscheiden, um welche KI- bzw. ML-Art es sich handelt. Es gibt gerade bei deskriptiver KI – im Gegensatz zu generativer wie bei ChatGPT – auch einfachste Möglichkeiten, ML-Modelle mit Entscheidungsbäumen oder Clustering in bestimmten Feature-Dimensionen zu entwickeln. Diese sind sogar oft für Entwickler direkt lesbar und verständlich.

Entwickler haben also durch die Architektur, die Trainingsstrategie und die Testvalidierung bzw. den Testvergleich aller ML-Modelle (mitsamt künstlichen neuronalen Netzen, KNN) den Funktionsrahmen im Griff. Es lassen sich auch einzelne Erkennungs-Features (Merkmale, die das ML-Modell verwendet) aussuchen, einschränken oder überprüfen.

Und falls es um wirklich komplexe, tiefe KNN (vgl. Deep Learning) geht, die auch noch teilweise einen Zeitkontext bzw. eine Retrospektive haben (vor allem rekurrente neuronale Netze, RNN), hat man andere Explainable-AI-Möglichkeiten oder die Architekturmöglichkeit sogenannter Hybridsysteme, um diese mit herkömmlicher Algorithmik als Rückfallebene abzusichern. Entscheidend ist die Kritikalität des Use-Cases – es macht einen Unterschied, ob die Gefahr einer Verletzung von Menschen besteht oder ob es nur um interne Prozessoptimierung geht.

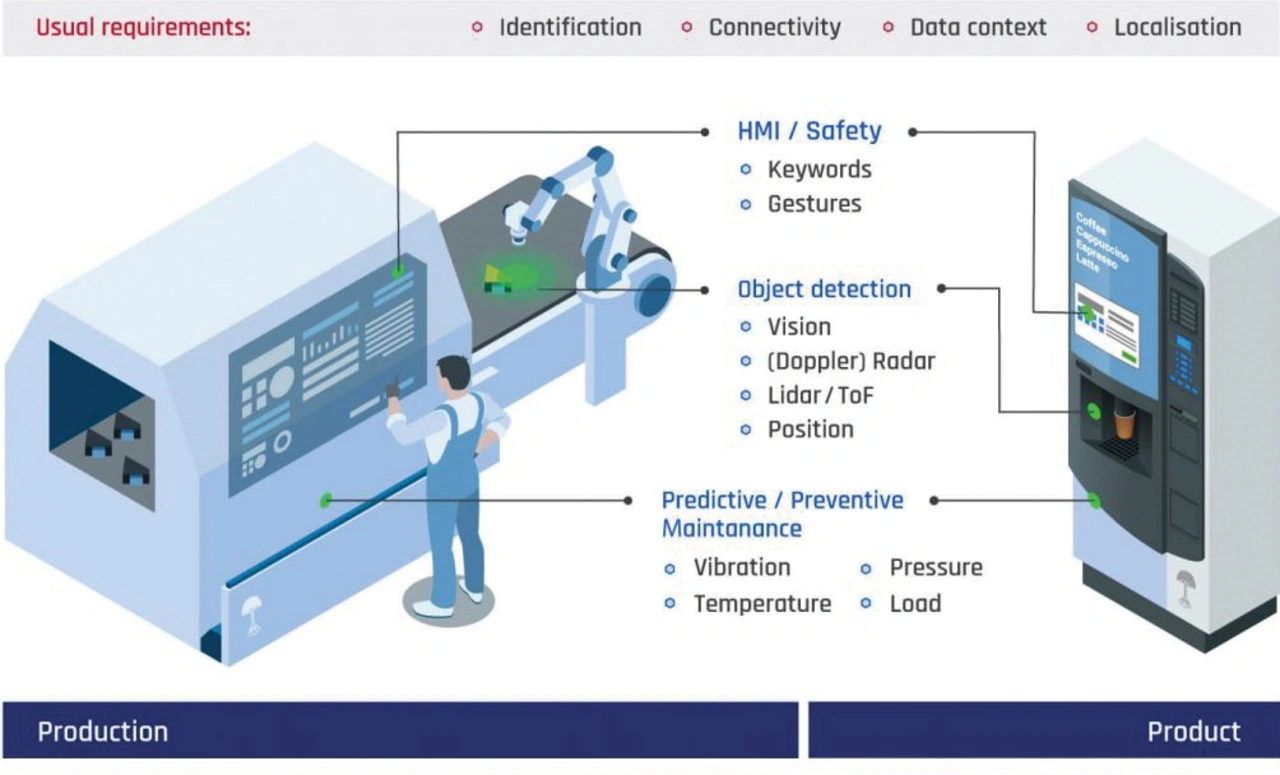

Gerade im Safety-Bereich gibt es dazu schon Überlegungen und Regelungen. Ein anschauliches Beispiel ist das Keyword-Spotting (KWS), also lokale und robuste Spracherkennung: Bei höheren Safety-Anforderungen an das probabilistische System muss gegebenenfalls eine synthetisch erzeugte Rückmeldung stattfinden, etwa »Hersteller, Notaus!« – »Sind Sie sich sicher?« – »Ja«.

Technologien sind heutzutage schnelllebig. Was sind Ihres Erachtens die kommenden Sprünge bei Embedded-KI?

Wir können von mittelfristigen Trends wie etwa hirnähnlicheren Spiking Neural Networks (SNNs) oder Memristor-Arrays ausgehen, die das Thema Embedded-KI noch viel umfangreicher im Sinne von Verarbeitungstiefe versus Größe und Kosten vorantreiben werden. Trends dazu mit KI-Beschleunigern (z. B. Neural Processing Units, NPUs) in kleinen ICs sehen wir ja immer mehr auf dem Markt.

Ich denke, dass wir künftig immer mehr probabilistisch rechnen werden, gerade was auch bisher irrationale oder (zu) komplexe Themen angeht – die Natur macht es nicht anders. Dies hat etwas mit Effizienz zu tun, man spart Rechenleistung und Zeitdauer bei einem angenäherten Ergebnis. Das kann bei Sprachanalyse und Emotionserkennung anfangen und bei komplexen Material-, Wetter- und Klimamodellen aufhören. Grundsätzlich ist auch davon auszugehen, dass immer mehr Anwendungen lokal, in Produkten von Zahnbürste über Auto bis hin zu Industrieanlagen stattfinden, weshalb übergeordnete KIs in Servern völlig neue, viel ganzheitlichere und stärker abstrahierte Probleme lösen werden.

Wie schnell welche Innovation bzw. welcher Fortschritt in der KI kommt, hängt aus meiner Sicht allerdings stark vom globalen Wettbewerb ab. Entscheidend wird sein, wie wir die KI regulieren, welche Abhängigkeiten global entstehen, welche Grundtechnologien wo gefördert werden und wer die Lieferketten von Halbleitern bis hin zu Datenbanken dominiert und was die Interessen dahinter sein werden. Das gerade diskutierte KI-Moratorium wäre jedenfalls ein fataler Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

- Künstliche Intelligenz goes Embedded

- Kommende Sprünge bei Embedded-KI