The Imaging Source

3D-Stereosehen leicht gemacht

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Versatz der Bildpunkte zeigt Entfernungs-Information

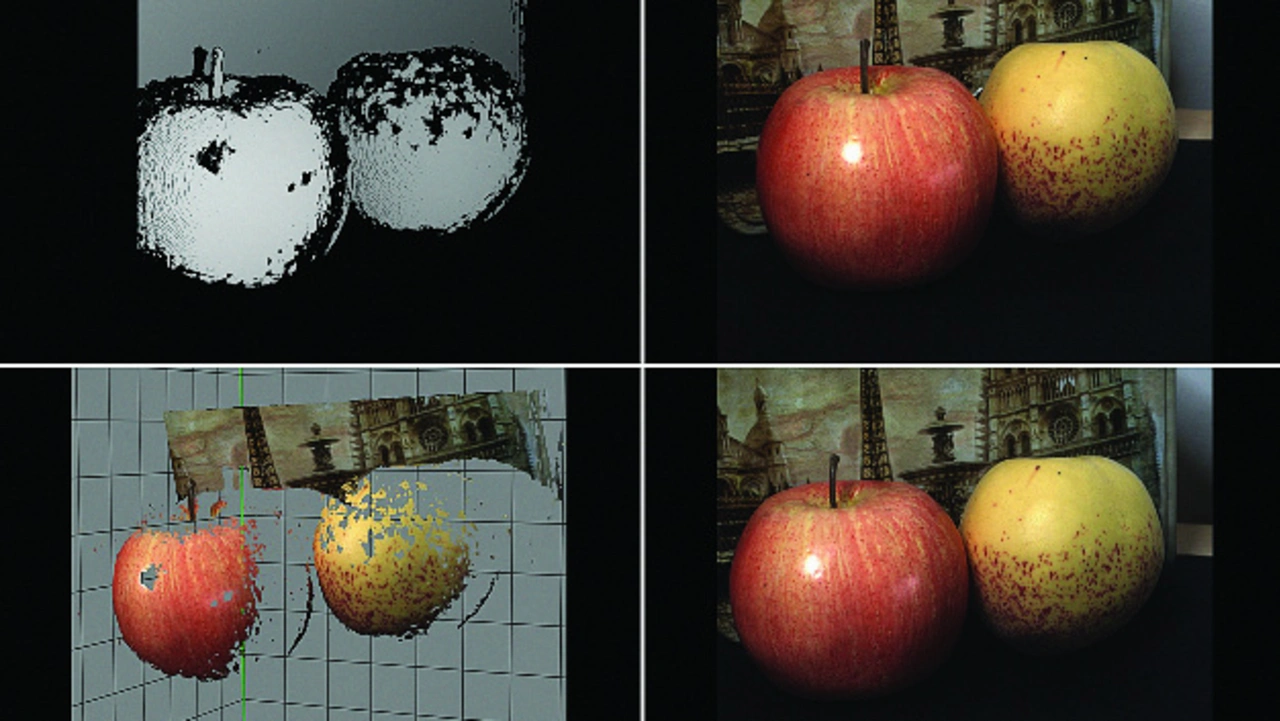

Ist die Korrespondenzsuche abgeschlossen, so liegt im Falle eines rektifizierten Stereosystems für jeden Bildpunkt in der Referenzansicht (sofern eine eindeutige Korrespondenz gefunden wurde) die Entfernungs-Information in Form der Disparität vor, d.h. in Form des Versatzes in Bildpunkten entlang der entsprechenden Bildzeile. Man spricht auch von Disparitätsbild oder Disparitätskarte (Bild 3 links oben). Mit Hilfe der zuvor kalibrierten Brennweite lässt sich die Disparität wiederum in tatsächliche metrische Entfernungs-Informationen umrechnen. Berechnet man diese Entfernung für jeden Punkt, an dem eine Disparität geschätzt werden konnte, so erhält man ein dreidimensionales Modell in Form einer sogenannten Punktwolke (Bild 3 Mitte und rechts).

Im Falle homogener oder stark repetitiver Szenen kann der Einsatz lokaler Stereoverfahren zu Fehlschätzungen führen, weil mehrere Punkte mit gleichwertigen Ähnlichkeiten in der Zielansicht existieren können. Globale Stereo-Verfahren, die zusätzliche Bedingungen an die finalen Disparitätskarten stellen, etwa in Form möglichst ähnlicher benachbarter Tiefenwerte, können hier Abhilfe schaffen, sind aber auch deutlich rechenaufwändiger. Oft ist es hier einfacher, mit einem Projektor künstliche Strukturen auf das Objekt zu projizieren und somit eine Eindeutigkeit der Korrespondenzen herbeizuführen; man spricht auch von Projected-Texture-Stereo. Der Projektor braucht dabei nicht bezüglich der Kameras kalibriert werden, weil er lediglich als künstliche Strukturquelle dient.

Bei der finalen Integration eines Stereosystems in bestehende Umgebungen setzt The Imaging Source auf modulare, zielgerichtete Lösungen. So kann für die Gewinnung der 3D-Informationen wahlweise das eigene C++-SDK in Verbindung mit Kameras aus dem The-Imaging-Source-Portfolio oder aber Halcon von MVTec Software als Umgebung zum Einsatz kommen. Während das eigene SDK es ermöglicht, mit geringem Aufwand Stereosysteme zu kalibrieren und 3D-Informationen zu akquirieren und zu betrachten, so bietet Halcon zusätzliche Funktionen wie die Hand-Auge-Kalibrierung für die Integration in Robotersysteme und weiterführende Algorithmik wie etwa die Registrierung von CAD-Modellen bezüglich der akquirierten 3D-Daten.

Für The Imaging Source ist 3D-Vision kein Zukunftsthema mehr, sondern bereits essenzieller Bestandteil der industriellen Bildverarbeitung.

Dr.-Ing. Oliver Fleischmann ist Project Manager bei The Imaging Source.

- 3D-Stereosehen leicht gemacht

- 3D-Informationen durch Korrespondenzfindung zwischen zwei Ansichten ermitteln

- Versatz der Bildpunkte zeigt Entfernungs-Information