Interview EWE Gasspeicher GmbH

In einer Salzkaverne soll die größte Batterie der Welt entstehen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Eine Technologie mit vielen Vorteilen

Was ist daran für Gasspeicher-Experten elektrisierend?

Wichtig ist, dass das Verfahren im Gegensatz zu anderen Redox-Flow-Ansätzen ohne umweltkritische Säuren und Metalle wie Schwefelsäuren und Vanadium oder Lithium auskommt. Letztere werden immer knapper und sind vielleicht in Zukunft nicht mehr einfach zugänglich. Die Jenaer Batterie verwendet Kunststoff-Moleküle, die in ihrem Aufbau Plexiglas und Styropor ähneln und in einer wässrigen Kochsalzlösung schwimmen.

Jobangebote+ passend zum Thema

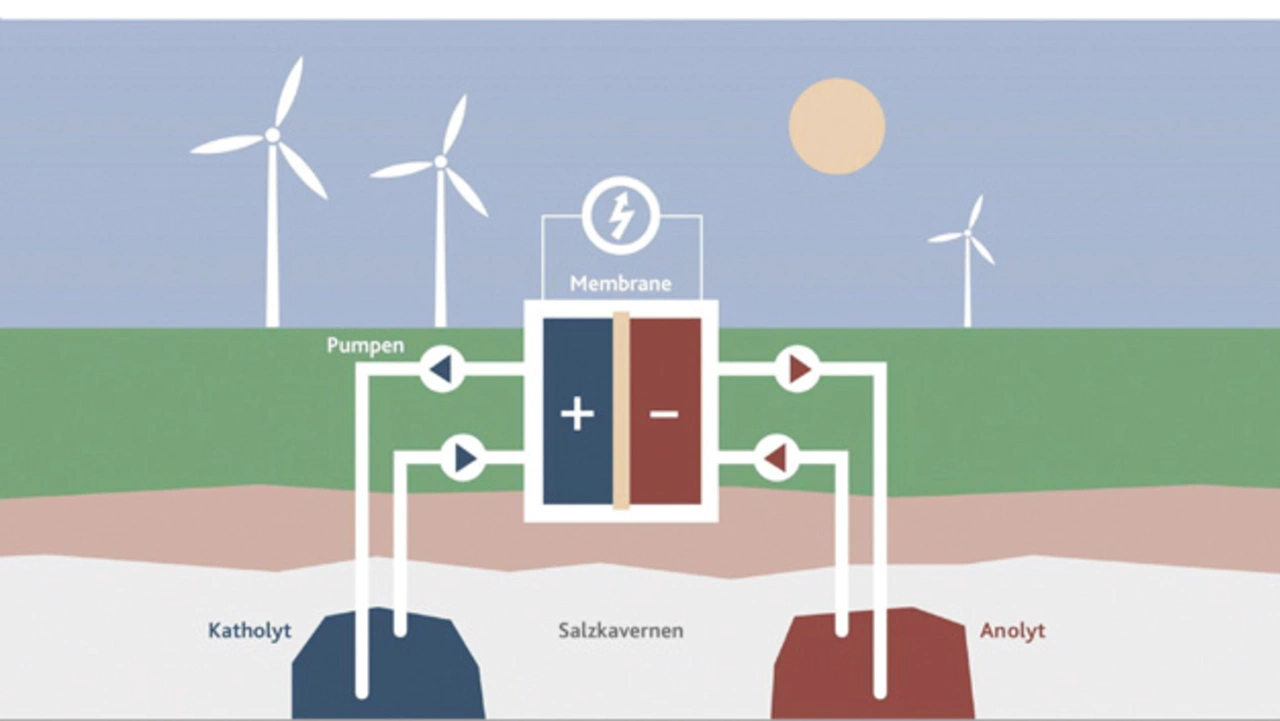

Die Elektrolytlösungen sind nicht brennbar und leicht recyclebar. Sie lagern in zwei als Plus- und Minuspol fungierenden Tanks oder bei uns in den unterirdischen Kavernen, von wo aus sie in eine elektrochemische Zelle gepumpt werden, wo sie, von einer Membrane getrennt, reduziert bzw. oxidiert werden und dabei Energie abgeben oder speichern. Diese Batterien sind vergleichsweise preiswert herzustellen, neigen kaum zur Selbstentladung und haben in Labortests bereits 10.000 Ladezyklen ohne nennenswerte Kapazitätsverluste durchlaufen.

Zudem kann man bei ihnen Leistung und Kapazität unabhängig voneinander flexibel einstellen. Ihr einziger „Nachteil“ ist, dass sie über eine Energiedichte von gegenwärtig nur 10 Wh/Liter verfügen. Was aber völlig unerheblich ist, wenn man wie wir über fast unbegrenzte unterirdische Lager verfügt.

Aber von einem Proof of Concept im Labor bis zur kommerziellen Großanlage ist es doch ein recht weiter Weg.

Natürlich, und wir sind auch noch nicht an dessen Ende angelangt. Zunächst haben wir uns intensiv mit Professor Schubert und seinen Mitarbeitern ausgetauscht und das Verfahren und seine Aussichten eruiert. Patentrecherchen, Analysen der existierenden Speichertechnologien und -entwicklungen, Marktanalysen und schließlich ein Projektplan und der Aufbau einer Projektorganisation erfolgten. Im Juli 2016 hat der Vorstand der EWE Gasspeicher GmbH sein OK für das „brine4power“ getaufte Projekt gegeben.

- In einer Salzkaverne soll die größte Batterie der Welt entstehen

- Eine Technologie mit vielen Vorteilen

- Großspeicher entschärfen Energiewende-Probleme