Von der Komponente bis zur Integration

Grundlagen der Schaltreglertechnik

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

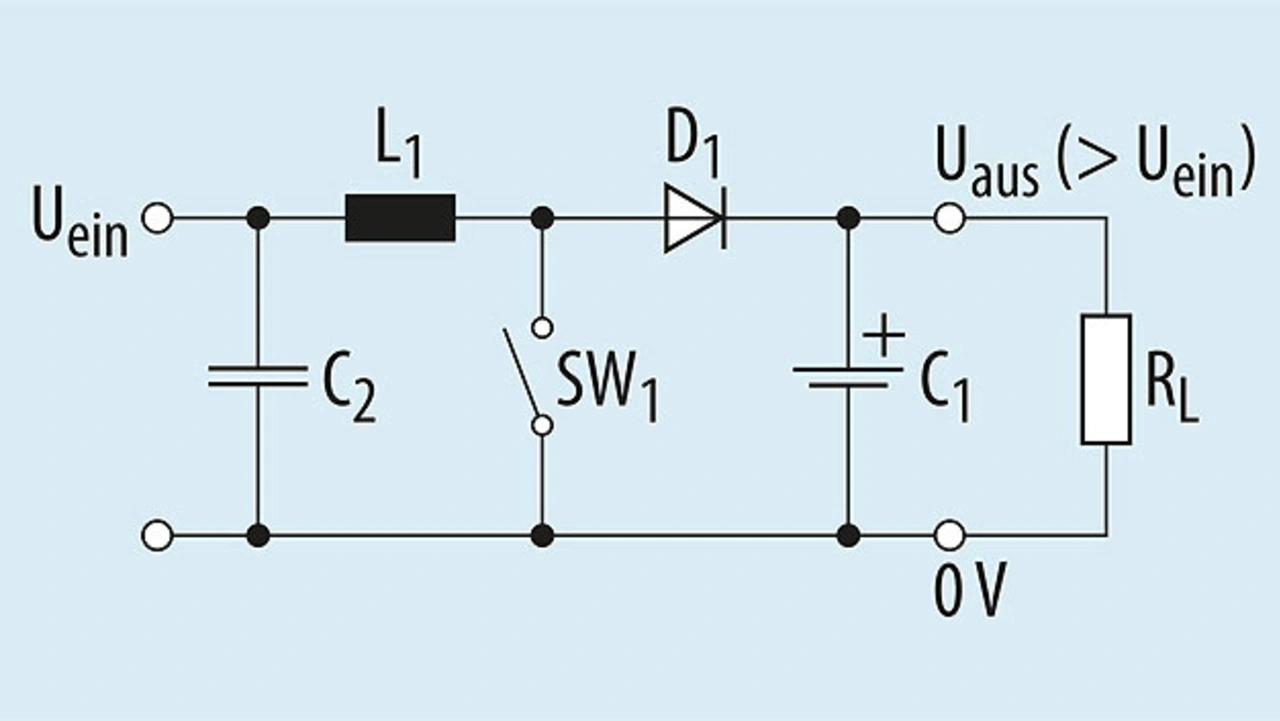

Höhere Spannungen mit dem Aufwärtswandler

Wenn die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung sein muss, können dieselben Komponenten in der Aufwärtswandler-Konfiguration in Bild 6 angeordnet werden. Im Abwärtswandler fließt der Strom während der Einschaltzeit direkt vom Eingang zum Ausgang und die in der Induktivität gespeicherte Energie springt ein, wenn der Schalter aus ist.

Im Aufwärtswandler ist der Energiefluss völlig anders. Die gesamte Energie, die für jeden Zyklus benötigt wird, wird während der Einschaltzeit von SW1 in der Induktivität gespeichert und während der Ausschaltzeit freigegeben. Wie vorher kann der Strom durch die Induktivität nicht plötzlich aufhören.

Wenn also SW1 ausgeschaltet wird und der Strom durch die Induktivität langsam abfällt, wird der Schaltknoten zwischen D1 und SW1 positiv, um den Strom zu erzwingen. Dadurch wird D1 in Vorwärtsrichtung betrieben und gibt Energie zum Ausgang weiter.

Die positive Spannung kann theoretisch jeden Wert oberhalb der Eingangsspannung annehmen und eine Tastverhältnissteuerung ähnlich wie beim Abwärtswandler regelt die Spannung. Nach ähnlichen Regeln wie beim Abwärtswandler gezeigt, kann die Gleichung für das Wandlungsverhältnis des Aufwärtswandlers hergeleitet werden:

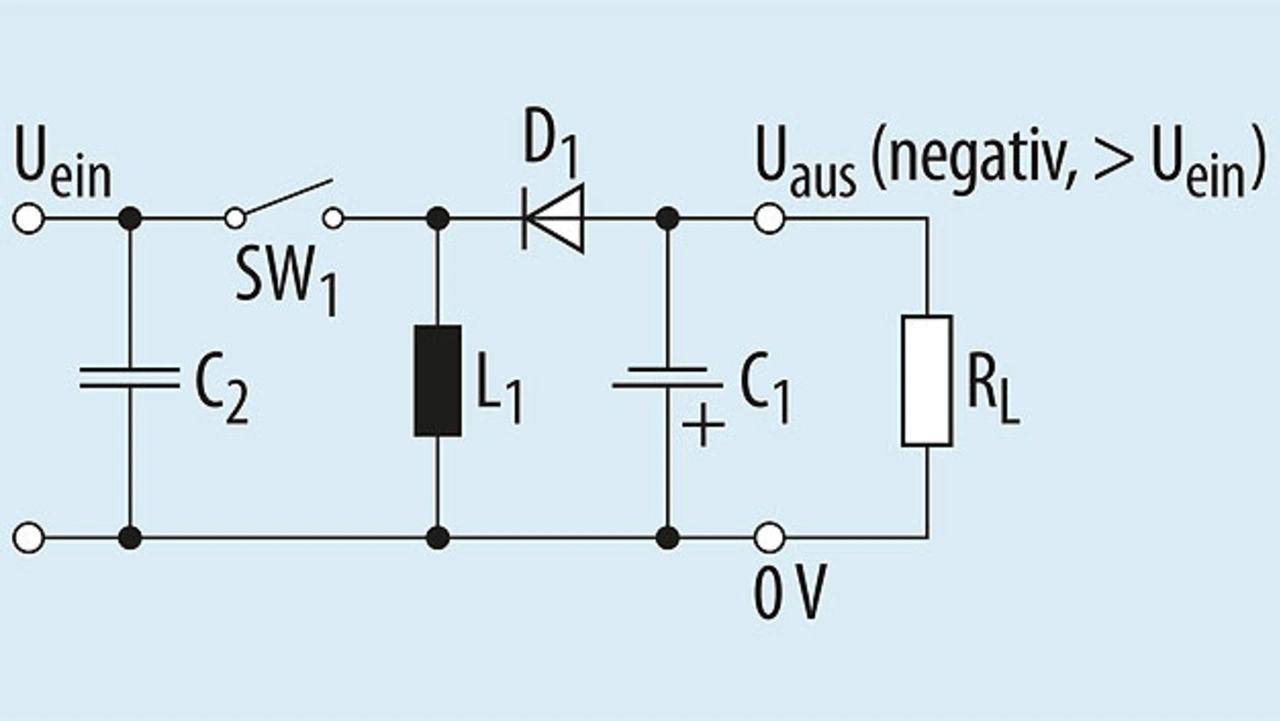

Der invertierende Aufwärts-/Abwärtswandler

Es ist noch eine weitere Neuanordnung derselben Komponenten bezüglich der Ein- und Ausgänge möglich. Das Ergebnis ist der Aufwärts-/Abwärtswandler (Bild 7). Bei diesem ist die Polarität der Ausgangsspannung invertiert oder negativ im Verhältnis zur Eingangsspannung. Der Betrag von Uaus kann mit der Tastverhältnissteuerung auf jeden Wert zwischen Null und jedem beliebig hohen negativen Wert eingestellt werden. Auch in diesem Fall kann das Wandlungsverhältnis mit ähnlichen Regeln wie beim Abwärtswandler hergeleitet werden:

Integrierte Sicherheitsfunktionen

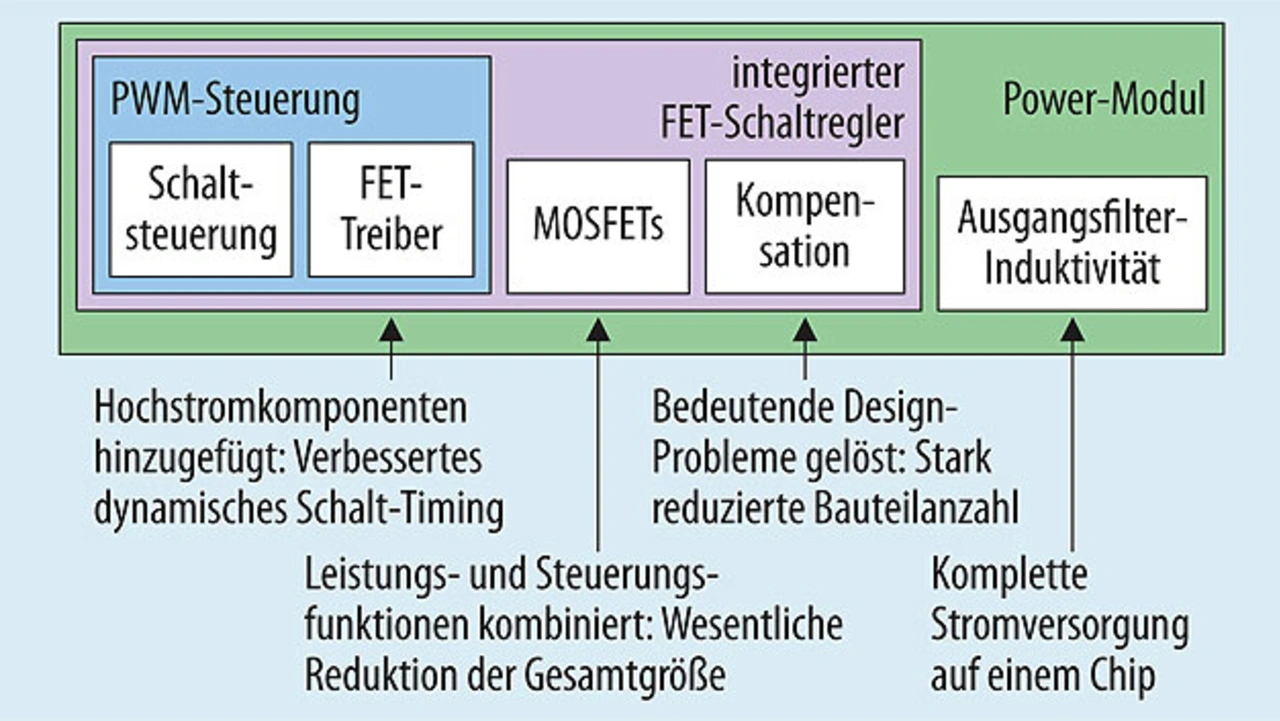

Heutzutage lassen sich mit all diesen Topologien hohe Wirkungsgrade erzielen. Auch das übliche Problem des Schaltrauschens verschwand durch bessere Steuerung und bessere Leistungsschalter-Prinzipien. Bei allen drei Wandlertypen ist mittlerweile die Steuerelektronik von Fehlerverstärker, Oszillator, Sägezahngenerator und Komparator auf einem einzigen Chip integriert.

Bei Anbietern wie Maxim sind viele funktionsreiche Varianten erhältlich. Zum möglichen Funktionsumfang zählen Überlasterkennung, Abschaltung bei Überhitzung, Eingangs-Unterspannungserkennung und vieles mehr. Wie sich die Leistungswandler-Technologie von Maxim entwickelt hat, ist in Bild 8 dargestellt.

Ein zweiter Schritt der Integration kam mit der Aufnahme der Treiberstufe in den Chip. Ein großer Sprung nach vorne war dann die Integration der Leistungs-MOSFETs selbst. Als nächstes erfolgte die Einbindung von Elementen zur Programmierung und Schleifenkompensation. Das hilft dabei, die Gesamtzahl der Komponenten zu verringern und befreit den Entwickler von der oft iterativen Aufgabe der Schleifenstabilisierung.

Die härteste Herausforderung für die Halbleitertechnologie war wohl die Integration des LC-Filters. Denn dabei steht die Physik im Weg. Induktivität und Kapazität sind beides Energiespeicherelemente, die ein physikalisches Volumen aufweisen. Mit der verbesserten Effizienz der MOSFET-Technologie war Maxim dann jedoch in der Lage, die Schaltfrequenzen zu erhöhen.

So konnten die Kapazitäts- und Induktivitätswerte und damit die physikalische Größe der Bauteile so weit reduziert werden, dass fortschrittliche Verpackungstechniken genutzt werden können, um diese Elemente in ein hocheffizientes, einfach nutzbares Leistungsmodul zu integrieren. So entstand eine Plug-and-Play-Stromversorgungslösung für Systementwickler.

Der Autor

John Woodward

ist Executive Business Manager für Power-Management-Produkte bei Maxim Integrated. Er verfügt über 18 Jahre Branchenerfahrung, davon zehn Jahre als Ingenieur im Anwendungs- und Testbereich und acht Jahre in Marketing/Produkt-Management. Für Maxim arbeitet Woodward seit mehr als einem Jahr.

- Grundlagen der Schaltreglertechnik

- Höhere Spannungen mit dem Aufwärtswandler