Solid-State-Akkus

Energiespeicher für Energy Harvesting

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Die EnerChips von Cymbet

Die Firma Cymbet ist als Hersteller von speziellen Lithium-Akkus, die in Dünnschichttechnik hergestellt werden, bekannt. Sie werden als „Battery in a chip“ oder auch „EnerChip“ oder allgemein als „Solid State Batteries“ bezeichnet. Es gibt sie in den Versionen CBC050 und CBC012, die über eine Kapazität von 50 μAh beziehungsweise 12 μAh verfügen. Die Herstellung basiert auf Siliziumtechnologie - hier auf einem Silizium-Wafer -, so wie es im Prinzip auch bei den Thinergy-Zellen von IPS der Fall ist, was dementsprechend zu ähnlichen Eigenschaften in Hinsicht auf ihren Einsatz und ihre Umweltverträglichkeit führt. Die mit einer Zelle zu speichernde Ladung ist bei den EnerChips geringer, dafür ist das Gehäuse (QFN, 8 × 8 mm2 oder 5 × 5 mm2) recht klein und mechanisch unempfindlich, so dass die Solid State Batteries wie jeder übliche Chip in einem Reflow-Ofen oder Schwallbad verlötet werden können.

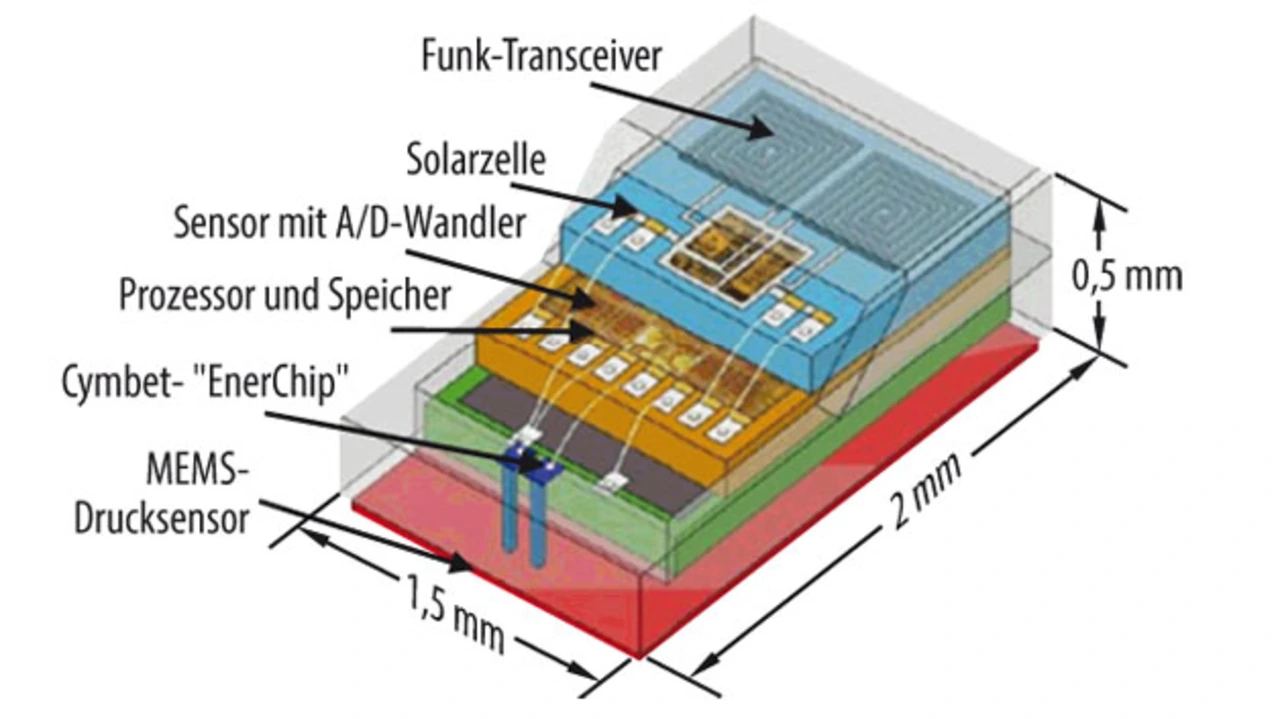

Das Substrat des Batterie-Chips besteht aus Silizium (50-500 µm), worauf der Anoden-Stromsammler (0,2-0,5 µm) aufgebracht wird. Als Kathode wird Lithium-Kobalt-Oxid (2-4 µm) abgeschieden und darüber der Elek-trolyt (1-2 µm), der aus Lithium-Phosphor-Oxinitrid (LiPON) besteht, wie es ebenfalls bei den IPS-Chips (Thinergy) der Fall ist. Nach dem Aufbringen der Anode (0,1-5 µm), die laut Cymbet nicht aus Lithium besteht (woraus sie besteht, wird allerdings nicht verraten), wird der Chip mit einer Ummantelung (5-10 µm) verschlossen. Der Chip kann dann entweder direkt als „Die“ oder von Cymbet mit einem entsprechenden Gehäuse versehen zum Einsatz kommen. Die Möglichkeit, die Solid State Battery als „Bare Die“ von Cymbet erwerben zu können, erlaubt die Kombination des Speichers mit anderen Einheiten (z.B. Sensor, kleine Solarzelle, Mikrocontroller, Transceiver) und man erhält eigene Chips (Bild 6), bei denen die einzelnen Einheiten in einem Gehäuse elektrisch mit Bonddrähten oder per Ball Grid Connection verbunden werden.

Eigenschaften der EnerChips

Auch wenn die Cymbet-Batterien nicht wie übliche Lithium-Akkus aussehen, unterliegen sie dennoch deren Besonderheiten. Das Wichtigste ist, dass sie idealerweise mit 4,1 V geladen werden und dass keinesfalls mehr als 4,3 V angelegt werden dürfen. Besondere Vorkehrungen, um den Ladestrom zu begrenzen, sind nicht notwendig, weil die Li-Ionen-Zellen geringer Kapazität aufgrund ihres (relativ hohen) Innenwiderstandes den Strom quasi automatisch auf verträgliche Werte reduzieren. Je höher die Ladespannung, desto größer wird die erzielte Kapazität, wobei die Zelle dann längerfristig (>100 Ladezyklen) jedoch etwas schneller ihre Ladung verliert.

In typischerweise 10 Minuten ist die Zelle auf 80 % ihrer Kapazität aufgeladen. Die Ladezeit wird mit der Anzahl der durchlaufenen Zyklen immer größer, und nach ca. 1.000 Vorgängen werden dann aus den 10 Minuten mindestens 45 Minuten. Die Selbstentladung ist - gegenüber (Goldcap-) Kondensatoren - mit 0,1 % pro Tag sehr gering, was gleichermaßen auf die Thinergy-Akkus von IPS zutrifft. Die Ausgangsspannung beträgt nominell 3,8 V, und eine Tiefentladung unter 3 V führt auch hier zur Zerstörung der Zelle. Außerdem ist die Temperatur mit zu berücksichtigen; wenn die Akkus statt bei den spezifizierten 25 °C mit 40 °C betrieben werden, verkürzt dies die maximale Anzahl der Ladezyklen von 5.000 Mal (bei 10-prozentiger Entladung) gleich um die Hälfte.

Power-Management-Logik

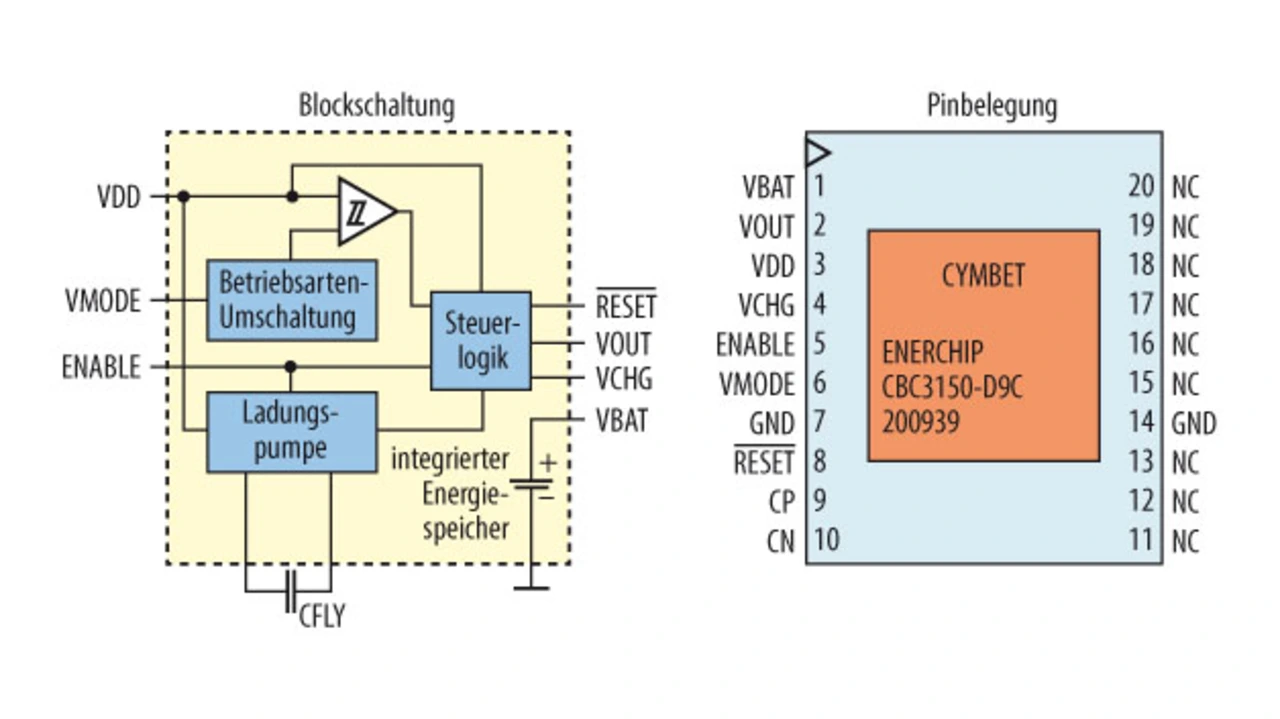

Damit der Einsatz der Cymbet-Lithium-Zellen in elektronischen Schaltungen möglichst einfach ist, werden sie auch mit einer integrierten Power-Management-Logik als CBC3150 und CBC3112 angeboten (Bild 7), wobei diese Chips mechanisch kaum größer sind als jene ohne zusätzliche Logik. Erhältlich ist außerdem der Typ CBC3105, der über eine Kapazität von 5 μAh verfügt und eine Power-Management-Logik enthält. Für die Steigerung der Leistung ist es möglich, dass ein Chip mit Power-Management-Logik mit bis zu 10 externen CBC050- oder CBC012-Akkus zusammenarbeitet, was demnach eine Kapazität von bis zu 550 μAh mit einem einzigen Power-Management-Controller erlaubt.

Die Chips mit integrierter Power-Management-Logik (EnerChip CC) arbeiten mit einer Ladungspumpe, um damit die Zelle (Integrated Energy Storage) zu laden, wofür der Ausgang VCHG mit VBAT zu verbinden ist. Neben dem Chip ist nur noch ein externer Kondensator (CFLY) von typischerweise 0,1 µF bis 0,33 µF notwendig, und die Eingangsspannung von 2,5 bis 5,5 V wird an VDD gelegt. Die Ladungspumpe ist über den Pin ENABLE (Low) abschaltbar, was dann durchgeführt werden sollte, wenn der Speicher aufgeladen ist, um somit Strom zu sparen.

Die Eingangsspannung gelangt außerdem auf einen Komparator, der diese Spannung mit der Spannung am Anschluss VMODE vergleicht. VMODE ist ein analoger Eingang und bestimmt die sogenannte „Battery Switchover Threshold Voltage“. Ist diese Schwelle von VDD überschritten, wird VDD auf den Ausgang für die Versorgung der angeschlossenen Elektronik VOUT (2,2-3,6 V) geschaltet und der EnerChip dabei geladen. Befindet sich VDD hingegen darunter, wird VOUT vom EnerChip gespeist (Backup Mode), was durch ein Low am /RESET-Ausgang detektiert werden kann. Die Schwelle ist durch einen Spannungsteiler von VDD am Anschluss VMODE einstellbar.Für die Verwendung mit 3,3-V-Systemen kann der VMODE-Anschluss einfach auf GND gelegt werden, die Schwelle liegt dadurch bei 3 V. Durch eine einfache Maßnahme kann ein automatisches Power Management für typische Energy-Harvesting-Applikationen erreicht werden: Hierfür ist lediglich der /RESET-Ausgang mit dem ENABLE-Eingang des EnerChip zu verbinden.

Die integrierte Ladungspumpe passt ihr Tastverhältnis (Duty Cycle) automatisch an die momentane Eingangsspannung an: Ist die Eingangsspannung niedrig, so ist das Tastverhältnis hoch; wird die Eingangsspannung höher, verringert sich dabei laufend das Tastverhältnis, bis der Akku voll ist. Aufgrund des begrenzenden Innenwiderstandes der Zelle macht es nichts aus, wenn weiter geladen wird (eigentlich nur versucht wird), obwohl der Akku bereits voll ist; es fließt dann kein Strom. Es findet keine Aufladung statt, wenn VDD kleiner als die Spannung am Anschluss VMODE ist, also die Eingangsspannung absinkt oder ganz ausfällt (Backup -Mode). Bei VDD kleiner als die Spannung an VMODE gibt der /RESET-Ausgang einen Low-Pegel aus, der an ENABLE ein Abschalten der Ladungspumpe bewirkt. Sie wird bei einem High-Signal eingeschaltet, also dann, wenn /RESET signalisiert, dass VDD größer als die Spannung an VMODE ist. Durch die dynamische Anpassung der Ladungspumpe ist somit eine automatische Abstimmung an die Eingangsquelle (z.B. eine Solarzelle) möglich.

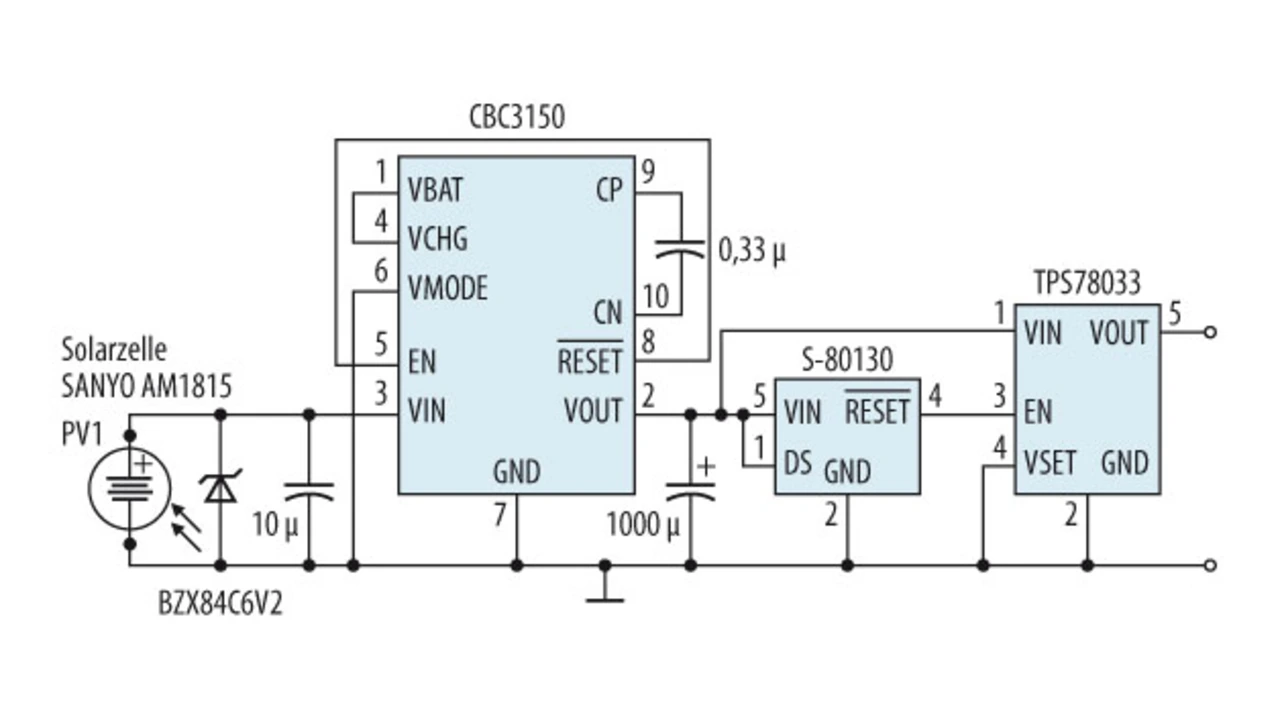

Im Bild 8 ist hierfür eine Applikation gezeigt. Der LDO (TPS78033) wird über den Enable-Eingang aktiviert, der am Ausgang des „Voltage Detector“ Seiko S-80130 angeschlossen ist. Nur wenn die Detektoreingangsspannung mindestens 3 V beträgt, der EnerChip also ausreichend geladen ist, werden der LDO-Regler und die damit verbundene Peripherie eingeschaltet, was somit eine volle Belastung erlaubt, wie es etwa beim Aktivieren eines Wireless Tranceiver notwendig wird.

Mit Hilfe der erläuterten Solid-State Batteries, die sich in der Handhabung recht unkritisch zeigen, solange die Schlussspannungen strikt eingehalten werden, können sich eindeutige Vorteile gegenüber dem Einsatz von Superkondensatoren und gewöhnlichen Akkus ergeben, was letztendlich mit der jeweiligen Applikation in Hinsicht auf die notwendige Energiekapazität, die Ladezeiten, die Selbstentladung, die Temperaturabhängigkeit sowie mit der gewünschten Lebensdauer und Wartungsfreiheit in Einklang zu bringen ist. Details zum Einsatz dieser Dünnschichtakkus in Energy-Harvesting-Applikationen wurden in [2] behandelt.

- Energiespeicher für Energy Harvesting

- Die EnerChips von Cymbet

- Literatur und Autor