Fraunhofer FEP / Lithium-Ionen-Akkus

Poröses Silizium verzehnfacht Kapazität der Anode

Im Projekt PoSiBat haben Wissenschaftler des Fraunhofer FEP einen nicht toxischen und effizienten Herstellungsprozess für poröse Siliziumschichten entwickelt. Diese zeigen eine initiale Ladekapazität über 3000 mAh pro Gramm Silizium und eine vergleichsweite gute Zyklenstabilität.

Um die Eigenschaften von Lithium-Ionen-Akkus im Hinblick auf tragbare mobile Geräte und Elektromobilität weiter zu verbessern, wird derzeit verstärkt an Materialien und Herstellungsprozessen geforscht. Dabei spielen Betrachtungen zur Ressourcenschonung, Umweltschutz und Sicherheit eine erhebliche Rolle. Zudem sollen die Batterien nachhaltig und kostengünstig in großer Menge herstellbar sein.

Ein Anodenmaterial, an dem gerade geforscht wird, sind poröse Siliziumschichten. Durch den Einsatz von Silizium anstelle des derzeit verwendeten Grafitmaterials verspricht nahezu eine Verzehnfachung der spezifischen Ladekapazität der Anode. Doch beim Laden und Entladen sehnt sich dieses Material enorm aus bzw. schrumpft. Dadurch zerstört sich dieser Materialverbund jedoch recht schnell mechanische und elektrochemisch, sodass die Akkuzelle versagt. Daher kommt es schnell zu einer mechanischen und elektrochemischen Zerstörung des Materialverbunds und so zum Zellversagen. Im Projekt PoSiBat haben Wissenschaftler des Fraunhofer FEP einen kosteneffizienten und umweltschonenden Prozess entwickelt, um poröse Siliziumschichten so herzustellen, die nicht so schnell kaputtgehen.

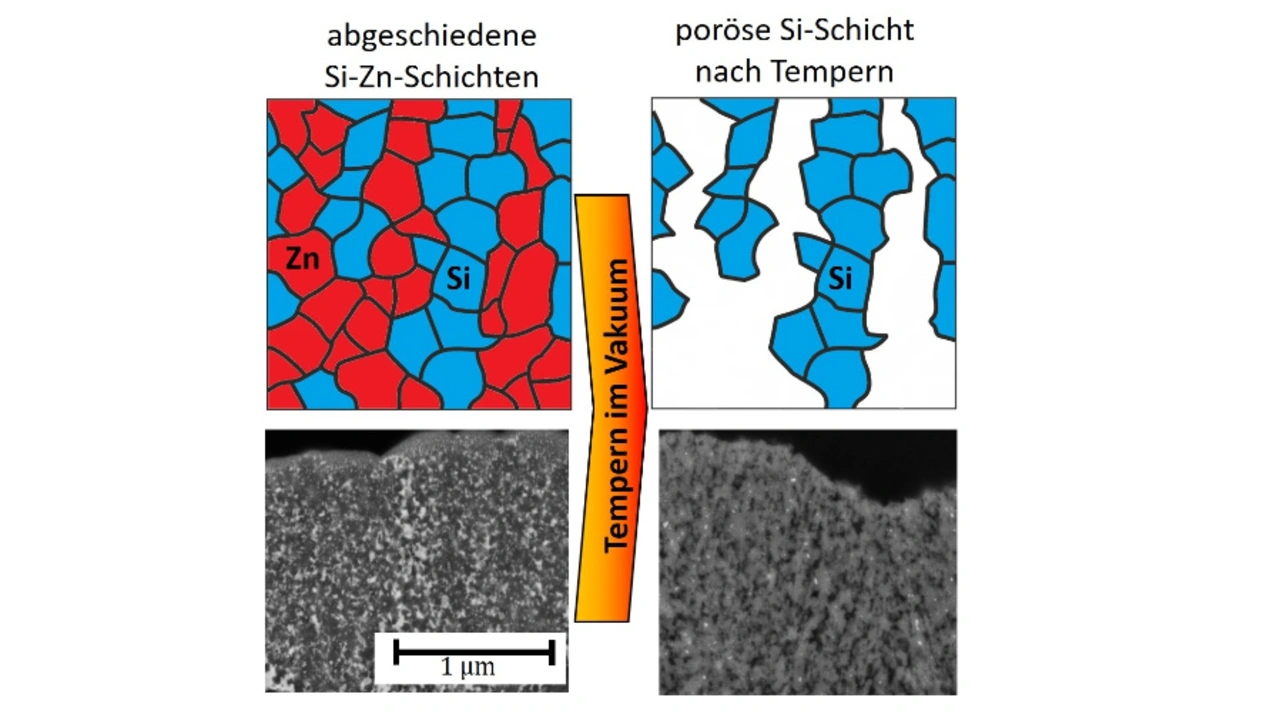

»Bei unserem Prozess werden zeitgleich Silizium und Zink auf Metallsubstraten abgeschieden. Durch eine anschließende Wärmebehandlung verdampft der Zinkanteil aus der Schicht und hinterlässt eine poröse Struktur im Silizium, die Platz für dessen Ausdehnung im Ladeprozess bietet und somit den Kapazitätsverlust minimiert«, erläutert Dr. Stefan Saager die Innovation. »Durch die Prozessparameter lässt sich die poröse Struktur manipulieren und auf die konkrete Batterieanforderung optimieren. Das Zink lässt sich dabei auffangen und perspektivisch im Prozess wiederverwenden.« Die porösen Siliziumschichten zeigen hinsichtlich ihrer Batterieperformance eine initiale Ladekapazität über 3.000 mAh/gSi und eine vergleichsweite gute Zyklenstabilität.

Die Expertise des Fraunhofer FEP liegt dabei in der Beschichtung von Metallsubstraten und -folien mit Zink und Silizium, die mit sehr hohen Beschichtungsraten in herkömmlichen, nicht toxischen Vakuumprozessen möglich ist. Dies gewährleistet einen hohen Durchsatz und geringe Herstellungskosten. Im Fraunhofer IWS wurden die hergestellten Schichten hinsichtlich ihrer elektrochemischen Eigenschaften charakterisiert.