Doppelschichtkondensatoren

Energiespeicher für hohe Belastung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Langes Leben und Zyklenfestigkeit

Wenn die Rede von Doppelschichtkondensatoren ist, dann wird oft von einer hohen Anzahl der Lade- und Entladezyklen sowie einer langen Betriebszeit gesprochen. Grundsätzlich hat ein EDLC auch die Voraussetzung dazu, denn bei der Bildung der Doppelschicht werden keine chemischen Verbindungen eingegangen, anders als es zum Beispiel in einer Lithium-Ionen-Akkuzelle der Fall ist. Im EDLC findet lediglich eine Adsorption von Ionen statt, die auf der Oberfläche der Elektrode haften. Trotz dieses theoretisch unbegrenzt wiederholbaren Prozesses sollten einige Parameter beim Betrieb von Doppelschichtkondensatoren beachtet werden.

Spannung ist zugleich Freund und Feind, denn eine höhere Spannung bewirkt zwar auch eine höhere Ladung, führt aber zu hohen elektrischen Feldstärken innerhalb des Bauteils. Ab einer gewissen Spannung zersetzt sich der Elektrolyt beim Laden teilweise. Die zersetzten Bestandteile lagern sich in den Poren der Bauteile an und verstopfen diese regelrecht. Die wirksame Oberfläche wird reduziert, wodurch die Kapazität sinkt. Der Zersetzungsprozess führt zu einer endlichen Lebensdauer, die durch die Anzahl der möglichen Lade- und Entladezyklen definiert wird. Elektrolyte mit einer höheren Zersetzungsspannung können die Zyklenzahl erhöhen, führen aber zu einer geringeren Kapazität und zu einem höheren Innenwiderstand (ESR).

Von entscheidender Bedeutung ist auch die Umgebungstemperatur während des Betriebs, denn höhere Temperaturen beschleunigen nicht nur die Zersetzung-sprozesse, sondern auch den Verlust von Elektrolyt durch Austrocknung. Beides begrenzt die Lebensdauer des Kondensators.

Grundsätzlich spielt der eingesetzte Elektrolyt eine entscheidende Rolle für die Zyklenfestigkeit, die Kapazität, den ESR und letztlich für die mögliche Lebensdauer des Kondensators. Der Elektrolyt muss chemisch inert sein, darf also nicht mit dem Elektrodenmaterial reagieren. Er sollte eine hohe Zersetzungsspannung haben und ein guter Ionenlieferant für die Doppelschicht sein. Die Wahl des passenden Elektrolyten ist somit ebenso wichtig wie die Auswahl des Elektrodenmaterials. Eine korrekte Verwendung und das Einhalten der vom Kondensatorhersteller eigens festgelegten Grenzen für die Betriebsparameter sind unerlässlich für eine lange Lebensdauer der Kondensatoren.

Mehr als nur der Vorgänger des Lithium-Ionen-Kondensators

Der Doppelschichtkondensator blickt auf eine lange Vergangenheit in der Forschung und Entwicklung zurück, wogegen die kommerzielle Serienfertigung erst seit wenigen Jahrzehnten existiert. Erst im letzten Jahrzehnt wurde das hohe Potenzial der Kondensatortechnik erkannt und hat die weitere Entwicklung von Superkondensatoren in Fahrt gebracht.

Auf den ersten Blick lassen die aus ihm entstandenen Lithium-Ionen-Kondensatoren den Doppelschichtkondensator überflüssig erscheinen. Jedoch verfolgen die Entwicklungen beider Techniken unterschiedliche Zielsetzungen: Liegt der Fokus bei der Entwicklung der Lithium-Ionen-Kondensatoren auf einer hohen Energiedichte, so zielt die Arbeit an Doppelschichtkondensatoren auf eine große Leistungsdichte. Dadurch unterscheiden sich letztlich auch die Zielapplikationen der beiden Kondensatortechniken, so dass sie nicht in einem unmittelbaren Wettbewerb stehen, sondern sich komplementär ergänzen.

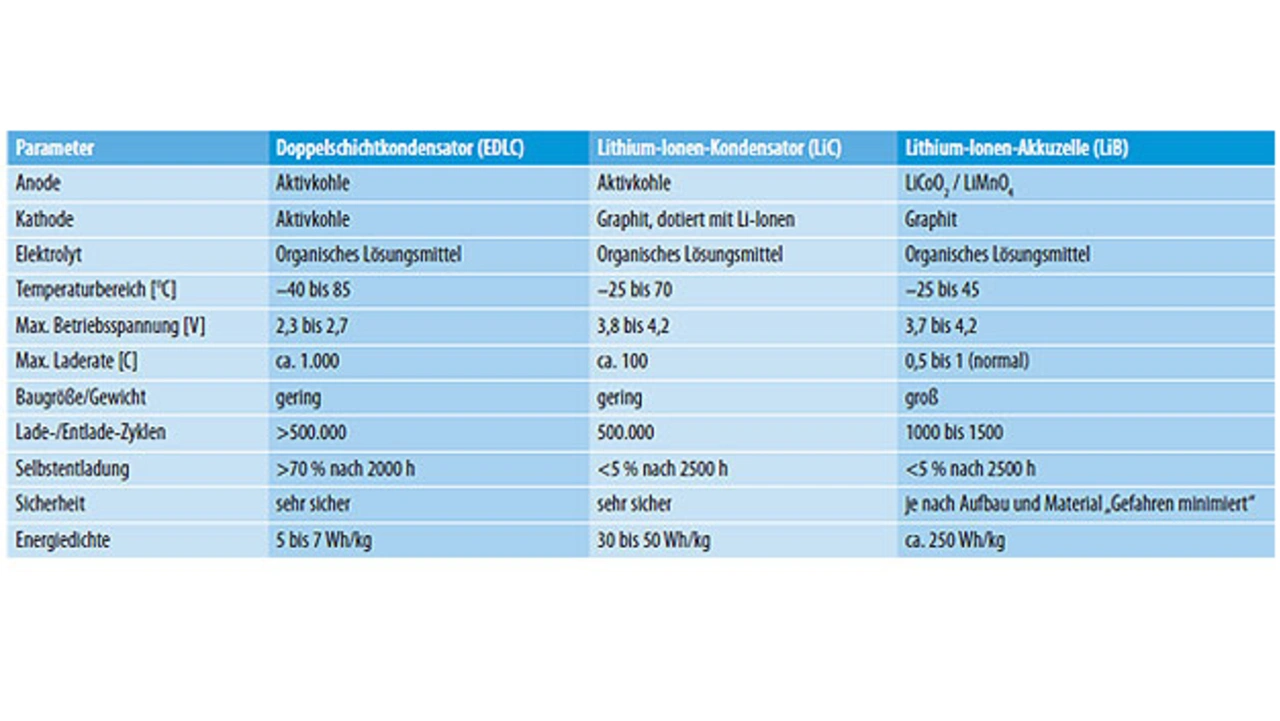

Die EDLC-Technik besticht durch ihre besonders hohe Leistungsdichte. Der hohe Anteil an Doppelschichtkapazität ermöglicht es, den Kondensator sehr schnell zu laden und zu entladen. Hierbei ist er dem Elektronentransfer des Lithium-Ionen-Kondensators überlegen. In der Konsequenz kann ein Doppelschichtkondensator höhere Ströme aufnehmen und abgeben. In der Tabelle sind die spezifischen Parameter des Doppelschichtkondensators (EDLC) im Vergleich zum Lithium-Ionen-Kondensator (LiC) und der Lithium-Ionen-Akkuzelle zusammengefasst (LiB).

Deutlich höher ist die Laderate der Doppelschichtkondensatoren im Vergleich zu den anderen Kondensatoren. Mit dieser Eigenschaft eignet sich ein EDLC zur Aufnahme großer Ladeströme, zum Beispiel von Bremsströmen. Er wird daher häufig verwendet, um die Rekuperation von Energie bei Elektrofahrzeugen zu realisieren. Dies schont zudem das Leben der Akkus und führt gleichzeitig zu einer Energieersparnis.

In Windkraftanlagen sorgen EDLCs für die Speisung des Notfall-Neigungssteuerungssystems, das bei einem Netzausfall oder überhöhten Windgeschwindigkeiten die Anlage sicher abschaltet. Dies schützt die Turbine vor mechanischer Beschädigung. Zuvor wurden dazu viele Jahre lang Bleiakkumulatoren verwendet, die eine geringere Lebensdauer als EDLCs haben und dadurch den Wartungsaufwand erhöhten. Doppelschichtkondensatoren helfen durch ihre Langlebigkeit und hohe Zyklenfestigkeit, den Wartungsaufwand zu minimieren und somit die Betriebskosten zu reduzieren.

Auch wenn der Doppelschichtkondensator schon in sehr vielen Applikationen Einzug gehalten hat, ist er dennoch nicht immer die optimale Wahl. Ein Beispiel dafür ist eine mobile EDLC-Applikation, die »On Board Units« des Mautsystems Toll Collect. Hier stellen Doppelschichtkondensatoren die Energie für den kurzen, aber intensiven Sendeimpuls bereit.

Nachteilig aber für diese Anwendung ist der große Leckstrom der Doppelschichtkondensatoren, denn oft ist dieser größer als der Ladestrom. Einen deutlich geringeren Leckstrom weisen jedoch die Lithium-Ionen-Kondensatoren auf. In Kombination mit einem Akku oder mit einem Photovoltaikpanel lässt sich aber der Kondensator aufladen ohne die Ladung wieder zu verlieren. Die Thematik betrifft auch den Bereich des Energy Harvesting. Auch hier ist der Lithium-Ionen-Kondensator dem Doppelschichtkondensator überlegen.

Literatur

[1] Schedlock, A.: Der Lithium-Ionen-Kondensator – Vereinte Technik. Elektronik 2019, H. 19, S. 34–37.

[2] Albertsen, A.; Björn, O.; Schedlock, A.: Energy-C-Module erreichen extrem hohe Speicherdichten – Innovationen »Made in China«. Elektronik power 2019, H. 1, S. 36–39.

[3] Simon, P.; Bruke, A.: Nanostructured Carbons: Double-Layer Capacitance and More. The Electrochemical Society Interface, März 2008, S. 38–43.

[4] Schindall, J.: The Charge of the Ultra-Capacitors. IEEE Spectrum, 1. November 2007, https://spectrum.ieee.org/transportation/advanced-cars/the-charge-of-the-ultra-capacitors.

[5] Abruna, H. D.; Kiya, Y.; Henderson, J. C.: Batteries and electrochemical capacitors, Physics Today, 2008, H. 12, S. 43–47.

[6] Richner, R.P.: Entwicklung neuartig gebundener Kohlenstoffmaterialien für elektrische Doppelschichtkondensatorelektroden. ETH Zürich, Doktorarbeit, 2001, DISS. ETH Nr. 14413, www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/146695.

[7] Oertel, D.: Energiespeicher – Stand und Perspektiven. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), Februar 2008, Arbeitsbericht Nr. 123.

Der Autor

Alexander Schedlock

beendete an der Fachschule für Technik Heinrich-Hertz-Berufskolleg in Düsseldorf sein Examen als Staat. Gepr. Techniker in der Fachrichtung Elektrotechnik. Nach der erfolgreichen Ausbildung zum IT-Systemelektroniker im Jahr 2010 arbeitete er als Servicetechniker im Außendienst und konnte so Erfahrungen mit Endgeräten verschiedener Applikationen sammeln. Nebenberuflich studierte er vier Jahre an der Fachschule für Elektrotechnik und schloss 2017 erfolgreich mit dem staatlichen Fachschulexamen ab.

Seit 2018 arbeitet Schedlock im Vertriebsteam der Jianghai Europe Electronic Components GmbH als Technical Sales Manager und betreut europaweit Kunden bei ihren technischen Entwicklungen. Er ist zugleich Ansprechpartner für den Bereich Energie-Kondensatoren.

a.schedlock@jianghai-europe.com

- Energiespeicher für hohe Belastung

- Langes Leben und Zyklenfestigkeit