Siliziumkarbid - Teil 2

Eigenschaften und Strukturen von SiC-Komponenten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

SiC-MOSFETs

Si-Leistungshalbleiter mit höheren Durchbruchspannungen weisen einen erheblich größeren Einschaltwiderstand pro Flächeneinheit auf, denn dieser steigt mit der 2. bis 2,5. Potenz der Durchbruchspannung an. Aus diesem Grund kommen bei Durchbruchspannungen von 600 V und darüber vorwiegend IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) zum Einsatz. IGBTs haben einen niedrigeren Einschaltwiderstand, weil bei ihnen Minoritätsträger in die Driftregion injiziert werden (Modulation der Leistungsfähigkeit). Allerdings führen diese Minoritätsträger beim Abschalten zum Entstehen eines sogenannten Stromschweifs (Tail-Strom), durch den beträchtliche Schaltverluste entstehen. SiC-Bausteine sind dagegen zum Erzielen eines niedrigen Durchlasswiderstands auf keine Leitfähigkeits-Modulation angewiesen, da ihre Driftregion einen wesentlich geringeren Widerstand besitzt als bei Si-Bausteinen. Bei MOSFETs kommt der erwähnte Stromschweif prinzipbedingt nicht vor, bei SiC-MOSFETs entstehen deutlich niedrigere Schaltverluste als bei IGBTs, was wiederum höhere Schaltfrequenzen ermöglicht und das Verwenden kleinerer passiver Bauelemente sowie kleinerer und kostengünstigerer Kühlsysteme erlaubt. Verglichen mit Silizium-MOSFETs mit 600 bis 900 V Sperrspannung besitzen SiC-MOSFETs eine kleinere Chipfläche (was die Verwendung kleinerer Gehäuse zulässt) und sind durch extrem geringe Sperrverzögerungs-Verluste der Body-Diode gekennzeichnet. Rohm bietet derzeit planare SiC-MOSFETs für 650 V und 1200 V an und arbeitet darüber hinaus an der Entwicklung von 1700-V-MOSFETs.

Da die Durchbruchfeldstärke des Dielektrikums bei SiC zehnmal größer ist als bei Si, lassen sich mit einer dünnen, stark dotierten Driftschicht hohe Durchbruchspannungen erzielen. Bei gleicher Durchbruchspannung weisen SiC-Bausteine deshalb einen sehr geringen spezifischen Einschaltwiderstand (Einschaltwiderstand pro Flächeneinheit) auf. Bei gleichem Einschaltwiderstand besitzt ein SiC-MOSFET mit 900 V Sperrspannung beispielsweise eine zehnmal geringere Chipfläche als ein Si-Superjunction-MOSFET, und gegenüber einem Si-MOSFET reduziert sich die Fläche sogar um den Faktor 35. Durch die kleinere Chipfläche verringern sich wiederum auch die Gate-Ladung Qg und die Gate-Kapazität. Hinzu kommt, dass es existierende Si-Superjunction-MOSFETs nur für Durchbruchspannungen bis etwa 900 V gibt, während SiC-MOSFETs auch bei Durchbruchspannungen bis 1700 V und darüber mit niedrigen Einschaltwiderständen aufwarten können. Da SiC-MOSFETs anders als IGBTs keine Schwellenspannung (Kniespannung) aufweisen, arbeiten sie über einen weiten Strombereich hinweg mit niedrigen Leitungsverlusten. Der Einschaltwiderstand von Si-MOSFETs ist bei 150 °C mehr als doppelt so hoch wie bei Zimmertemperatur, während der Einschaltwiderstand von SiC-MOSFETs nur mit einer relativ niedrigen Rate ansteigt, so dass sich hier die thermische Auslegung vereinfacht und der Einschaltwiderstand auch bei hohen Temperaturen gering ist.

Während der Widerstand der Driftschicht bei SiC-MOSFETs grundsätzlich geringer ist, ist ihr Kanalwiderstand infolge der für SiC typischen geringeren Ladungsträger-Mobilität höher. Folglich ist der Einschaltwiderstand umso geringer, je höher die Gate-Spannung ist. Wenn Ugs über 20 V angehoben wird, gerät der Widerstand allerdings zunehmend in die Sättigung. Mit der üblicherweise bei IGBTs und Si-MOSFETs verwendeten Gate-Spannung Ugs von 10 bis 15 V erreicht der SiC-MOSFET noch nicht den geringsten Einschaltwiderstand. Bei ihm wird stattdessen die Ansteuerung mit einem Ugs-Wert von 18 V empfohlen, um einen hinreichend niedrigen Einschaltwiderstand zu erzielen. Vom Betrieb von SiC-MOSFETs mit einer Ugs unter 13 V wird abgeraten, da es hier zu einem thermischen Durchgehen kommen kann.

Die Schwellenspannung von SiC-MOSFETs entspricht ungefähr derjenigen von Si-MOSFETs und beträgt (bei selbstsperrenden Bausteinen) rund 3 V bei Zimmertemperatur und wenigen Milliampere. Da aber eine Gate-Spannung von etwa 8 V oder mehr notwendig ist, damit ein Strom von einigen Ampere fließen kann, lässt sich den SiC-MOSFETs verglichen mit IGBTs eine höhere Immunität gegen ungewolltes Einschalten durch Störbeeinflussungen bescheinigen. Die Schwellenspannung nimmt mit steigender Temperatur ab.

Die Einschaltzeit von SiC-MOSFETs liegt mit einigen zehn Nanosekunden auf dem Niveau von Si-IGBTs und Si-MOSFETs. Beim Schalten induktiver Lasten aber fließt ein Sperrverzögerungsstrom infolge der Kommutierung der Dioden im oberen Zweig durch den unteren Zweig. Die sehr hohen Sperrverzögerungsströme bei Si-FRDs und den Body-Dioden von Si-MOSFETs führen zu großen Verlusten, die zudem bei hohen Temperaturen tendenziell weiter ansteigen. Im Gegensatz dazu sind SiC-Schottky-Dioden durch niedrige Sperrverzögerungsströme und kurze Sperrverzögerungszeiten gekennzeichnet, die überdies weitgehend unabhängig von der Temperatur sind. Das Sperrverzögerungs-Verhalten der Body-Dioden von SiC-MOSFETs entspricht dem diskreter SiC-Schottky-Dioden, jedoch ist ihre Durchlassspannung höher. Die Schnelligkeit der Diode verringert die Einschaltverluste Eon um einige zehn Prozentpunkte. Die Schaltgeschwindigkeit hängt großenteils vom externen Gate-Widerstand RG ab. Deshalb wird im Interesse eines schnellen Schaltens das Verwenden eines kleinen Gate-Widerstands von einigen Ohm empfohlen; allerdings ist bei der Wahl des passenden Gate-Widerstands die entstehende Spannungsspitze einzukalkulieren (Bild 3).

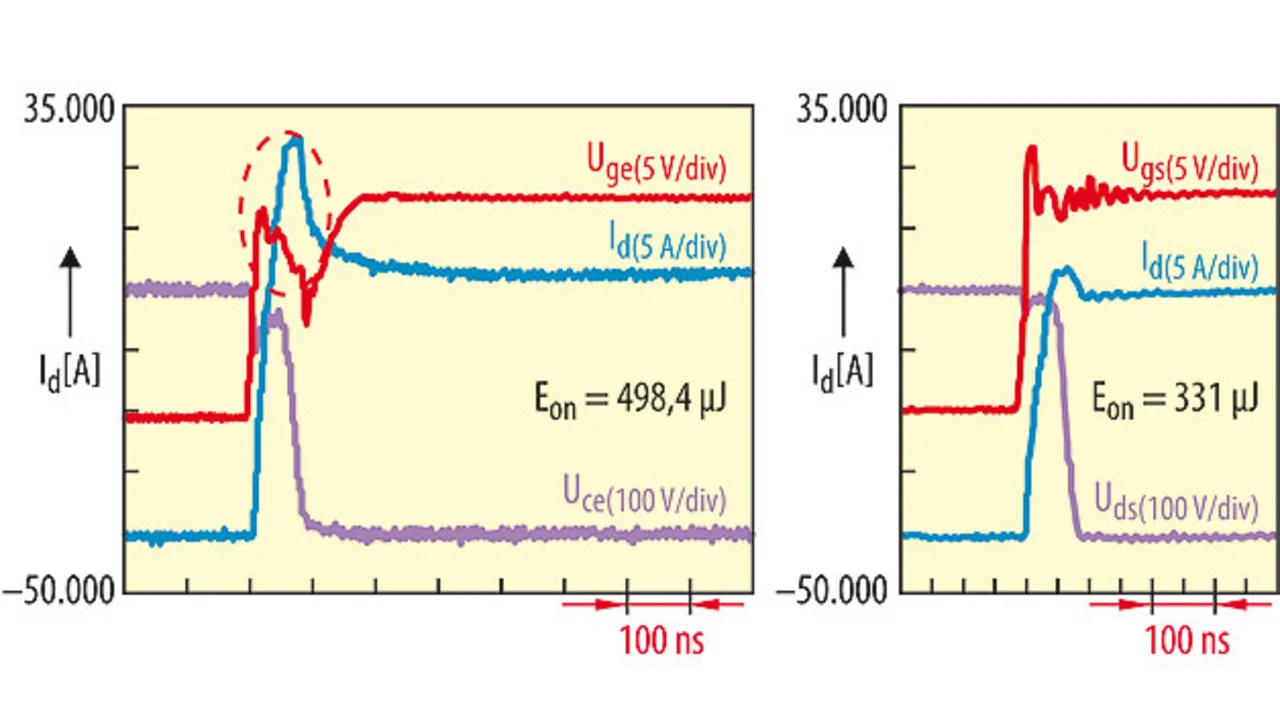

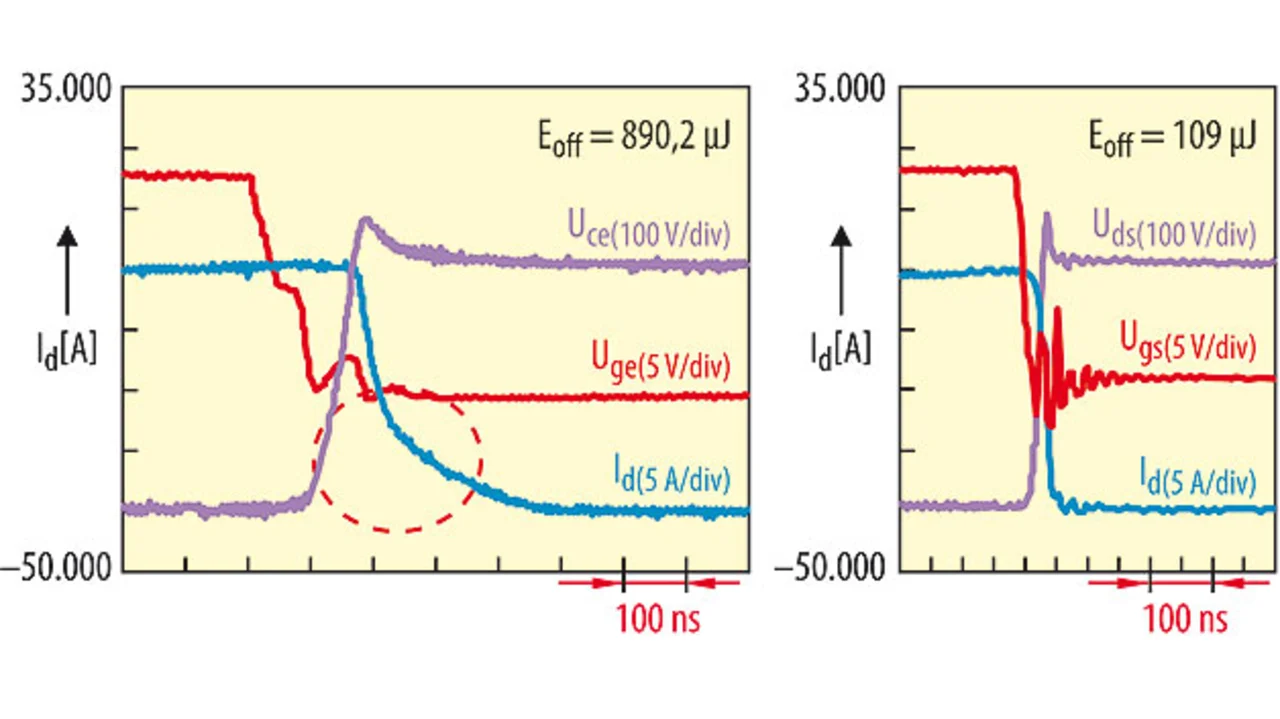

Ein Doppelimpuls-Test mit induktiver Last und Klemmung illustriert deutlich die Vorteile, die ein SiC-MOSFET (Rohm SCH2080KE) mit einer im selben Gehäuse untergebrachten Schottky-Diode hinsichtlich des Schalt-Leistungsverhaltens gegenüber einem Si-IGBT mit einer Si-FRD im selben Gehäuse bietet.

Die herausragendste Eigenschaft der SiC-MOSFETs ist das Fehlen des bei IGBTs zu beobachtenden Stromschweifs. Die Abschaltverluste Eoff von SiC-MOSFETs sind deshalb um etwa 90 % geringer (Bild 4). Während der Stromschweif der IGBTs außerdem mit steigender Temperatur zunimmt, sind die Schalteigenschaften von MOSFETs nahezu temperaturunabhängig. Da die hohen Schaltverluste der IGBTs die Sperrschichttemperatur Tj ansteigen lassen, ist die Schaltfrequenz häufig auf 20 kHz oder weniger begrenzt. SiC-MOSFETs dagegen lassen sich dank ihres deutlich niedrigeren Eoff-Werts mit deutlich höheren Schaltfrequenzen von 50 kHz oder mehr betreiben. Die passiven Bauelemente und die Kühlsysteme können außerdem erheblich kleiner dimensioniert werden.

Der interne Gate-Widerstand hängt vom Flächenwiderstand des Materials der Gate-Elektrode und von der Chipgröße ab. Werden alle anderen Parameter unverändert gelassen, ist der interne Gate-Widerstand umgekehrt proportional zur Chipgröße: je kleiner der Chip, umso größer der Widerstand. Bei gleichen Eckdaten ist der Die eines SiC-MOSFET kleiner als ein Si-Die. Deshalb weisen SiC-MOSFETs tendenziell geringere Sperrschichtkapazitäten, aber höhere Gate-Widerstände auf. Der interne Gate-Widerstand des 1200-V-/80-mΩ-SiC-MOSFET von Rohm beträgt beispielsweise 6,3 Ω. Die Schaltzeit wird großenteils vom externen Gate-Widerstand bestimmt. Im Interesse hoher Schaltgeschwindigkeiten wird die Verwendung eines kleinen externen Gate-Widerstands empfohlen, wobei allerdings die Spannungsspitzen im Blick behalten werden müssen.

Als selbstsperrende, spannungsgesteuerte Bausteine lassen sich SiC-MOSFETs einfach und mit geringen Gate-Treiberverlusten ansteuern. Die grundlegende Ansteuermethode entspricht derjenigen, die auch bei IGBTs und Si-MOSFETs zum Einsatz kommt. Die Gate-Spannung zum Aus- und Einschalten liegt normalerweise zwischen 0 und 18 V (Bild 5). Wenn eine hohe Störfestigkeit und kurze Schaltzeiten verlangt werden, kann die Ansteuerspannung auch bis –3 V oder –5 V angelegt werden.

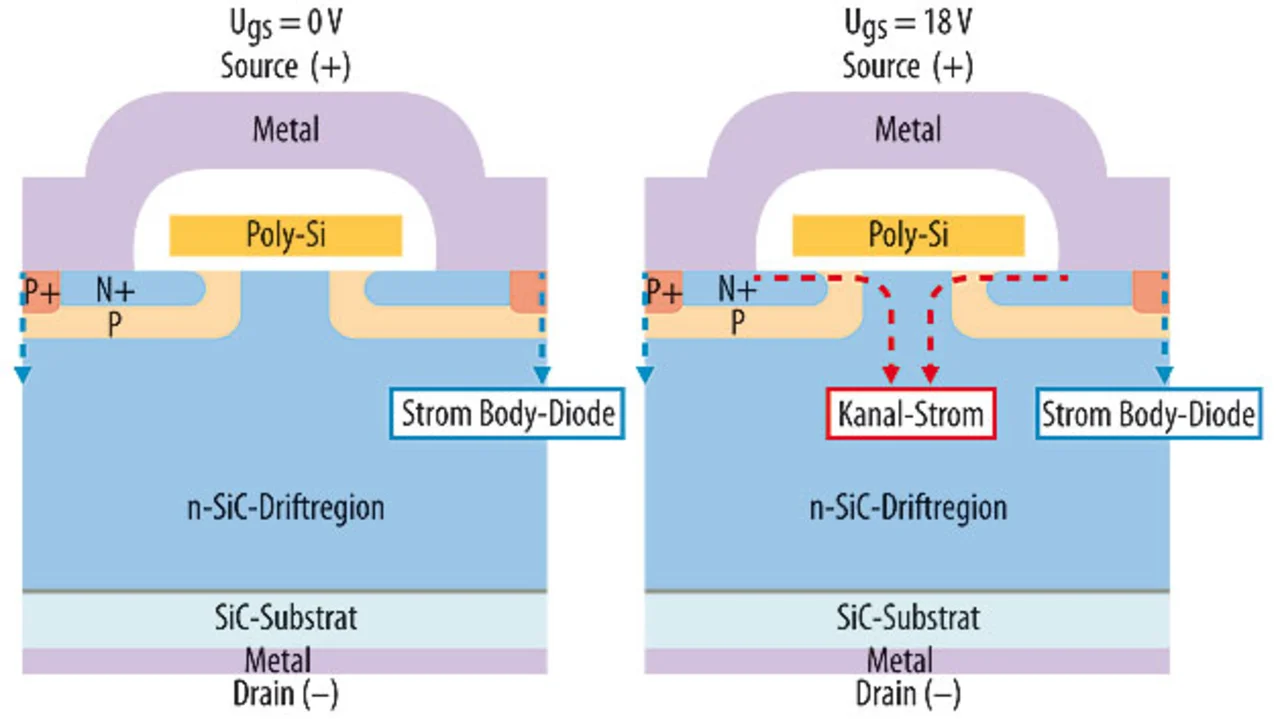

Ebenso wie Si-MOSFETs enthalten SiC-MOSFETs eine parasitäre (Body-) Diode, die durch die pn-Sperrschicht gebildet wird. Allerdings weist die Body-Diode von SiC-MOSFETs eine hohe Schwellenspannung von rund 3 V und eine relativ hohe Durchlassspannung Uf auf, denn die Bandlücke von SiC ist etwa dreimal größer als die von Si. Wird an einen Si-MOSFET eine antiparallele Freilaufdiode angeschlossen, muss eine zusätzliche, für niedrige Spannungen ausgelegte Sperrdiode mit dem MOSFET in Reihe geschaltet werden, um einen Stromfluss durch die ‚langsame‘ Body-Diode zu unterbinden. Der Grund hierfür ist, dass der Uf-Wert der Body-Diode im Si-MOSFET ungefähr dem der externen Diode entspricht. Ein höherer Bauteileaufwand und größere Leitungsverluste sind die Folge. Bei SiC-MOSFETs ist dieser Aufwand dagegen nicht nötig, da der Uf-Wert ihrer Body-Diode gegenüber dem einer typischen externen Freilaufdiode ausreichend hoch ist. Der hohe Uf-Wert der Body-Diode lässt sich reduzieren, indem wie in Synchrongleichrichter-Schaltungen die Gate-Spannung eingeschaltet wird, um den Strom in Gegenrichtung zu leiten. Da in Wechselrichtern das Gate der Schaltbausteine im kommutierten Zweig oft erst nach dem Verstreichen der Totzeit eingeschaltet wird, wird die Body-Diode nur während dieser Totzeit mit dem Kommutierungsstrom beaufschlagt. Somit stellt der hohe Uf-Wert der Body-Diode auch dann kein Problem dar, wenn eine Brückenschaltung ausschließlich mit SiC-MOSFETs bestückt bzw. ohne parallel geschaltete SiC-Schottky-Dioden aufgebaut ist. Die Sperrverzögerungszeiten der Body-Dioden von SiC-MOSFETs sind extrem kurz.

Die Body-Diode eines SiC-MOSFET besteht aus einer pn-Sperrschicht mit kurzer Minoritätsträger-Lebensdauer. Der Sperrverzögerungsstrom resultiert in erster Linie aus dem Entladen der Sperrschichtkapazität; die Sperrverzögerungs-Eigenschaften entsprechen jenen einer diskreten SiC-Schottky-Diode. Die Sperrverzögerungs-Verluste können deshalb gegenüber der Body-Diode eines Si-MOSFET oder einer Si-FRD, die als Freilaufdiode für einen IGBT dient, auf einige Prozent bzw. einige zehn Prozent gesenkt werden. Ebenso wie bei einer Schottky-Diode ist die Sperrverzögerungszeit der Body-Diode unabhängig vom Durchlassstrom If und bei gegebenem dI/dt-Wert konstant. In Wechselrichter-Anwendungen kann ein SiC-MOSFET mit oder ohne antiparallele SiC-Schottky-Diode außergewöhnlich geringe Sperrverzögerungs-Verluste erzielen. Wegen der sehr niedrigen Sperrverzögerungsströme sind außerdem geringere Störaussendungen zu erwarten.