Flimmern beim Dimmen von LEDs

Unterschätzte Lichtwelligkeit

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Analoge LED-Stromregelung

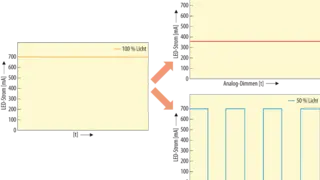

Das Analog-Dimm-Verfahren von LEDs vermeidet die im Allgemeinen störende Lichtwelligkeit; dieses Prinzip wird in der Lichtbranche allerdings eher selten verwendet.

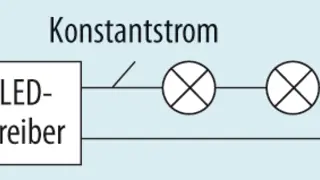

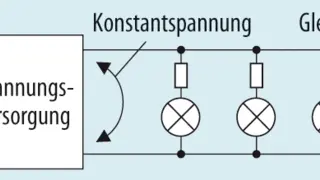

Beim Analogdimmen werden die LEDs statt mit Pulsweitenmodulation mit einem kontinuierlich regelbaren Gleichstrom gedimmt. Der Aufbau einer Schaltung zum Analog-Dimmen ist in Bild 5 gezeigt. Bei durchgeschaltetem MOSFET (Bild 5, oben links) fließt ein Teil des Stroms durch die LED und ein Teil lädt den Kondensator C auf. Nach dem Abschalten (Bild 5, oben rechts) treiben Spule L und Kondensator C den Strom ILED = ILast durch die LED. Sinkt dieser unter einen bestimmten Schwellwert, schaltet der IC den MOSFET wieder ein. Der Dimmgrad wird durch die variable Referenzspannung eingestellt.

Die Vorteile bei diesem Verfahren sind:

- Kein Flimmern, kein Stroboskopeffekt und keine Interferenzen mit anderen Lichtquellen wie beispielsweise Video-Bildschirmen. Bei TV-Aufnahmen oder Fotografien mit einer Digitalkamera kann es zu keinen Problemen mit der Beleuchtung kommen (Flimmern oder eine teilweise bzw. vollständig dunkle Fotografie).

- Verminderung der Augenermüdung durch Gleichlicht, da es dem Tageslicht – ein langsam veränderliches Gleichlicht – ähnlich ist.

- Geringere Strombelastung der LED-Sperrschicht, was eine geringere Sperrschichttemperatur und damit eine höhere Lichtausbeute und eine höhere Lebensdauer mit sich bringt.

- Günstige EMV, da keine steilen Strom- und Spannungspulse auftreten; PWM-Pulse erzeugen dagegen ein breitbandiges Störspektrum.

- Keine Gefahr evtl. wahrnehmbarer akustischer Geräusche durch kapazitive bzw. induktive Konverter-Bauelemente.

Nachteilig am Analog-Dimmen ist die Verschiebung des Farbortes, die jedoch relativ gering ausfällt.

Unterschätzte Lichtwelligkeit

Unkomplizierter Aufbau zur Messung der Lichtwelligkeit

Die Lichtwelligkeit einer LED lässt sich relativ einfach mit einem Luxmeter mit Analogausgang und einem digitalen Speicheroszilloskop messen. Das Schema des Messaufbaus ist in Bild 6 gezeigt. Auf dem Monitor des Oszilloskops in Bild 7 ist nicht nur der zeitliche Verlauf der Lichtwelligkeit des Lichtstroms zu sehen (CH1, Monitor oben), sondern auch der zeitliche Verlauf des Netzstroms der Retrofitlampe (CH2, Monitor unten). Der Verlauf ist eindeutig nicht sinusförmig.

Für die Analyse des Lichtstroms bietet sich die Darstellung im Frequenzbereich an. Heutige digitale Speicheroszilloskope gestatten eine Fast-Fourier-Transformation (FFT), mit der dann sehr einfach der Gleichanteil und die verschiedenen Harmonischen des Lichtstroms ermittelt werden können. In komplexer Schreibweise gilt für die Fourierreihe u(t) mit komplexen Koeffizienten cn:

und

Im Idealfall sollten bei der Darstellung des Lichtstroms im Frequenzraum keine Harmonischen des Lichtstroms auftreten, also nur ein reines DC-Licht (C0) von der Lichtquelle ausgesendet werden. Damit wäre das Maß der Dinge adäquat nachgebildet – Tageslicht!

LED-Flackern ist Thema aktueller Forschung

Das Thema LED-Flackern ist zwar schon länger bekannt, aber immer noch Gegenstand aktueller Forschungsprojekte. Beispielsweise soll anhand von sinnesphysiologischen Experimente an möglichst vielen Probanden ermittelt werden, wie die kritische Flimmerfusionsfrequenz (CFF) statistisch verteilt ist. Von Interesse sind hier besonders helle Grenzfeldbeleuchtungen.

Ein weiteres Projekt befasst sich mit dem Einfluss der Beleuchtung auf die denkerische Leistungsfähigkeit des Menschen. Gerade im Flugverkehr ist es für Entscheidungsträger wichtig, die genauen Zusammenhänge zu kennen, da für viele Fluggäste die Flugzeugkabine als Arbeitsplatz angesehen wird. In entsprechenden Versuchsbedingungen soll geprüft werden, ob PWM-betriebene LED-Beleuchtung zu besonderen, die Leistungsfähigkeit beeinträchtigenden Belastungen führt.

Literatur |

|---|

[1] Lighting Research Center: Alliance for Solid-State Illumination: Recommended metric for assessing the direct perception of light source flicker, Volume 11, Issue 3, Januar 2015. |

Prof. Dr.-Ing. Peter Marx |

|---|

studierte Elektrotechnik und Lichttechnik an der TU Berlin und arbeitete nach seinem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Lichttechnik der TU Berlin. Seit 1977 war er Hochschullehrer für das Lehrgebiet Elektronische Messtechnik im Fachbereich Elektrotechnik und Feinwerktechnik der TFH Berlin. Heute sind seine Arbeitsgebiete die elektronische Messtechnik und die Lichttechnik, wo er als Sachverständiger tätig ist. |

info@mx-electronic.com |

- Unterschätzte Lichtwelligkeit

- Grundlegendes zu Energieversorgung und Dimmen von LEDs

- Analoge LED-Stromregelung