Flimmern beim Dimmen von LEDs

Unterschätzte Lichtwelligkeit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Grundlegendes zu Energieversorgung und Dimmen von LEDs

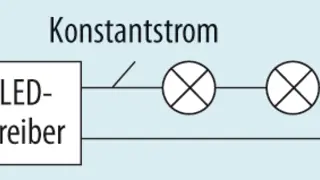

Grundsätzlich lassen sich LEDs über eine Konstantstrom- oder eine Konstantspannungsquelle ansteuern. Bei einer Versorgung mit Konstantstrom wandelt der LED-Treiber (LED-Konverter) die Netzspannung in einen konstanten LED-Strom um. Die LEDs werden in Reihe geschaltet (Bild 1). Bei höheren Licht-Leistungen erhöht sich die erforderliche Spannung schnell auf U > 100 V.

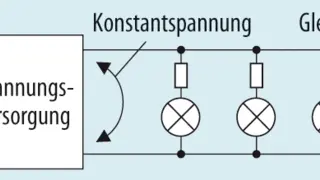

Bei der Variante der Konstantspannungsversorgung wandelt der LED-Treiber die Netzspannung in eine konstante Gleichspannung. Hier müssen die LEDs beispielsweise mit einem ohmschen Widerstand zur Strombegrenzung in Reihe geschaltet werden (Bild 2). Spannungsquellen haben den Vorteil, dass man verschiedene LEDs sehr einfach parallel anschließen kann.

Alternativ dazu lassen sich manche LEDs auch direkt am 230-V-Netz betreiben – gänzlich ohne zusätzlichen LED-Treiber. Diese Wechselstrom-LEDs werden beispielsweise von Seoul Semiconductor geliefert (Acriche-Familie).

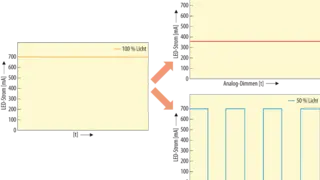

Für das Dimmen einer LED gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren: Die Pulsweitenmodulation (PWM) und das Analog-Dimmverfahren. In Bild 3 sind die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Ansätze gezeigt: Für eine Minderung des LED-Stroms (700 mA) um 50 % wird beim Analog-Dimmverfahren ein Konstantstrom von 350 mA an die LED angelegt. Beim PWM-Verfahren wird der LED-Strom als Rechtecksignal mit 700 mA Maximalwert angelegt, dessen Tastgrad (Verhältnis von Impulsdauer zur Periodendauer) 50 % beträgt. In Bild 4 ist die Auswirkung des modulierten LED-Stroms auf die zeitliche Verteilung des Lichtstroms gezeigt.

Bei der Dimmung von LEDs mit der üblichen Pulsweitenmodulation gilt

Unterschätzte Lichtwelligkeit

Φmittel ergibt sich aus Φmax · tan/TPeriode. Bei der Beurteilung der zeitlichen Gleichmäßigkeit des Lichtstroms als Gütekriterium der Beleuchtung sind schnelle und langsame Veränderungen des Lichtstroms differenziert zu betrachten.

Unter schnellen Veränderungen ist dabei die zeitliche Welligkeit des abgegebenen Lichtes aufgrund pulsierender Schwankungen der Einspeisung, wie etwa bei Wechselstrombetrieb bzw. bei PWM-modulierten LEDs (Pulsbetrieb), zu verstehen.

Wesentlich entscheidend, ob diese Welligkeit als störend empfunden wird, ist die Flimmerverschmelzungsfrequenz des Auges, die auch von individuellen Gegebenheiten abhängt. Liegt die Frequenz der Lichtwelligkeit oberhalb dieser Verschmelzungsfrequenz, so ist sie für uns nicht mehr wahrnehmbar. Man spricht hier von Pulsation (z.B. Hochfrequenzbetrieb von Leuchtstofflampen).

Unterhalb der Verschmelzungsfrequenzgrenze ist die Welligkeit jedoch als störendes Flimmern bemerkbar. Das Auge ist hierfür besonders im peripheren Gesichtsfeld empfindlich. Bei schnell bewegten Objekten (z.B. Drehbank) kann es außerdem zu stroboskopischen Effekten und damit verbundenen Bewegungstäuschungen kommen. Solche Probleme entfallen naturgemäß bei der Beleuchtung mit DC-Licht (z.B. Tageslicht). Die Sonne ist ein konstant strahlender Temperaturstrahler.

Relativ langsame Veränderungen der Beleuchtung können dagegen die menschliche Psyche durchaus positiv beeinflussen. Die natürliche Dynamik des Tageslichtes bei wechselnder Bewölkung und sich änderndem Sonnenstand hat dabei im Allgemeinen eine anregende Wirkung auf unsere emotionale Stimmung. Erst langsam gewinnt auch die Variabilität der Beleuchtung durch künstliches Licht im Innenraum mehr und mehr als Gütemerkmal an Bedeutung. Monotone und auf Dauer ermüdende konstante Beleuchtung hat keinen förderlichen Einfluss auf Konzentration und Leistungsfähigkeit. Wenn Glühlampen mit Gleichstrom bzw. Entladungslampen mit EVGs betrieben werden, ist die Lichtwelligkeit nicht wahrnehmbar.

Ein Vorteil des PWM-Verfahrens ist, dass der Farbort des LED-Lichts beim Dimmen erhalten bleibt und das Verfahren einfach umgesetzt werden kann. Es genügt ein Schalttransistor am PWM-Ausgang des Mikrocontrollers. Nachteilig sind die hohe Lichtwelligkeit und die Belastung der LEDs mit einer maximalen Stromamplitude. Außerdem steigt der Lichtstrom mit dem LED-Strom ab höheren Strömen nicht mehr linear. Ein weiteres Ansteigen des LED-Stroms führt dann zu einer geringeren Zunahme des Lichtstroms, sodass die Lichtausbeute abnimmt.

- Unterschätzte Lichtwelligkeit

- Grundlegendes zu Energieversorgung und Dimmen von LEDs

- Analoge LED-Stromregelung