Organische Displays

OLEDs: Jetzt sind sie da

Alle paar Jahre scheinen Displays auf Basis organischer Leuchtdioden ganz kurz vor dem Durchbruch - und meistens blieben sie dort auch. Einige frühe OLED-Hersteller haben sich ganz von der aufwändigen Bildschirmtechnik abgewandt und setzen rein auf Panels für Beleuchtungszwecke. Dabei hat sich die Technik wenigstens für kleinformatige Displays bereits etabliert, und das ausgerechnet im hochvolumigen Smartphone-Markt.

Zu den wenigen Dingen, die selbst überzeugte Benutzer des »iPhone« von Apple an einigen der hochpreisigeren, mit dem konkurrierenden Betriebssystem »Android« aus dem Hause Google laufenden Smartphones schätzen, gehört das von Samsung eingeführte AMOLED-Display (Active Matrix Organic Light Emitting Diode). Tatsächlich war 2011, glaubt man den Marktbeobachtern von DisplaySearch, ein Rekordjahr für die OLED-Produktion.

Allein 90 Millionen AMOLEDs und ein Umsatz von 4 Milliarden US-$ (etwa 4% des gesamten Flachdisplay-Umsatzes) zeigen, dass sich die organischen Displays etabliert haben. Bei früheren OLED-Versuchen (man erinnere sich nur an die vielzitierten Autoradios der Firma Blaupunkt mit solch einer Anzeige) ging es zumeist um sehr kleine Bildschirmdiagonalen, bei denen die Steuerung über eine Passivmatrix erfolgen kann. Dabei wird ein bestimmtes Pixel durch das Anlegen einer Spannung an eine Zeile und Spalte angesteuert, wofür zwei Leitungen notwendig sind.

Für große Bildschirme ist diese Methode nicht ausreichend, da die Bahnwiderstände stark zunehmen und damit die Treiberkraft nicht mehr ausreicht, um das jeweilige Pixel anzusteuern.

Hier kommt die Aktivmatrix ins Spiel, bei der jedes Pixel einzeln über einen eigenen Transistor adressiert wird, was vier Leitungen nötig macht; das heißt bei Samsung eben AMOLED beziehungsweise Super-AMOLED (dabei ist die berührungsempfindliche Schicht integriert und nicht mehr auf der Oberfläche). Die Bereitstellung von Schaltspannungssignalen und Versorgungsstrom ist aufwändig und vergleichsweise teuer. Entsprechend hoch sind zurzeit noch die Kosten für große Bildschirme.

Neben den durchaus faszinierenden TV-Prototypen, mit denen Hersteller wie Samsung, LG und Sony immer wieder Furore machen, hat nun Zeiss auf der diesjährigen Cebit die Multimediabrille »cinemizer OLED« (Bild 1) vorgestellt. Das leichte Doppeldisplay bietet neben 3D-Unterstützung allerlei größere Anschluss- und Anwendungsmöglichkeiten.

Per iPod/iPhone-Adapter und HDMI- oder Video-Composite-Anschluss lässt sich alles vom mobilen Media-Player bis hin zur Spielekonsole mit der Brille verbinden. Sie ist zunächst vor allem für Spiele gedacht, doch liegen verschiedene Anwendungen aus dem Bereich der »virtuellen« beziehungsweise »enhanced Reality« nahe.

Funktionsprinzip

Die Elektrolumineszenz organischer Materialien wurde bereits 1953 von Forschern der Universität Nancy beschrieben, mit der Entdeckung hoch leitfähiger Polymere Anfang der 1970er Jahre stieg die Leistungsfähigkeit deutlich an; 1975 wurde Elektrolumineszenz von Polymerfilmen beobachtet. Mitte der 1980er-Jahre stiegen dann Kodak und Pioneer ein und brachten die Technik deutlich voran. Richtig in Schwung kam die Entwicklung, nachdem 1990 entdeckt wurde, dass sich konjugierte Polymere wie Poly(p-phenylenvinylen) für den Einsatz in organischen Leuchtdioden eignen. 1996 wurde das erste Gerät mit einem leuchtenden Polymer von Cambridge Display Technology vorgestellt.

Interaktiv und dreidimensional

Ein Vorteil von OLED-Bildschirmen gegenüber den herkömmlichen Flüssigkristallbildschirmen ist der sehr hohe Kontrast, da sie ohne Hintergrundbeleuchtung auskommen. Während LC-Displays nur als farbige Filter wirken, emittieren OLEDs farbiges Licht, was eine bessere Farbdarstellung ermöglicht. Da das gesamte emittierte Licht ungefiltert abstrahlt und darüber hinaus keine Hinterleuchtung erforderlich ist, ist dieses Verfahren deutlich effizienter, wodurch OLEDs weniger Energie als LC-Displays benötigen. Darüber hinaus können sie sehr dünn gestaltet werden. Dementsprechend eignen sie sich gut für mobile Geräte.

Recht eindrucksvoll ist die Reaktionszeit von OLED-Bildschirmen, die bei einigen Geräten unter 1 µs liegt. Sehr schnelle LCDs erreichen gerade einmal 1 ms. OLED-Displays haben eigentlich eine einfache Struktur mit einem oder mehreren organischen Filmen zwischen zwei Elektroden. Die typische Dicke der organischen Filme liegt zwischen 100 nm und 200 nm. Dabei kommen in der Regel zwei Arten organischer Materialien zum Einsatz: langkettige Polymere, die aus einer Lösung verarbeitet werden, und kleine Moleküle, die im Vakuum thermisch aufgedampft werden.

Die aus einer Lösung verarbeiteten Filme für Passivmatrix-Displays erhält man durch Aufschleudern, Tintenstrahldruck oder andere filmbildende Verfahren, die auf chemischen Lösungen basieren. Solche OLEDs heißen gewöhnlich »Polymer-OLED« oder »PLED«. Der lichterzeugende Mechanismus ist hierbei hauptsächlich Fluoreszenz. Demgegenüber kann das Konzept von OLEDs mit kleinen Molekülen (»small molecule OLEDs«, SMOLED, mit Filmabscheidung im Vakuum) auch auf Phosphoreszenz beruhen.

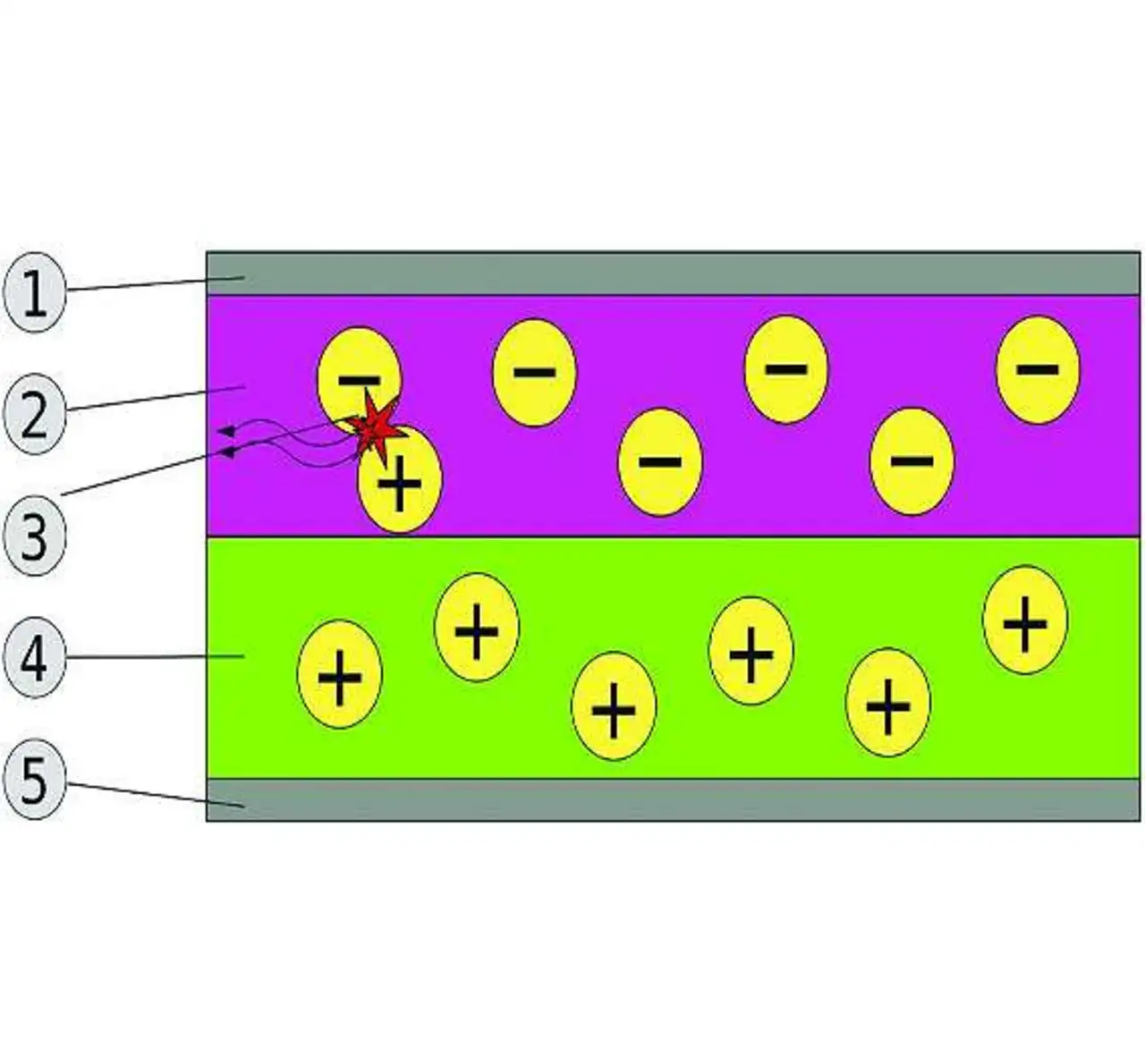

Bei einer Spannung von 3 V bis 10 V werden Elektronen in den Film injiziert, und zwar von einem Kathodenmaterial mit niedriger Austrittsarbeit. Dazu eignen sich Metalle wie Barium oder Kalzium, aber auch bestimmte Fluoride. Gleichzeitig werden Löcher (positive Ladungen) von einer transparenten Anode (wie Indiumzinnoxid, ITO) mit hoher Austrittsarbeit in das organische Material injiziert (Bild 2).

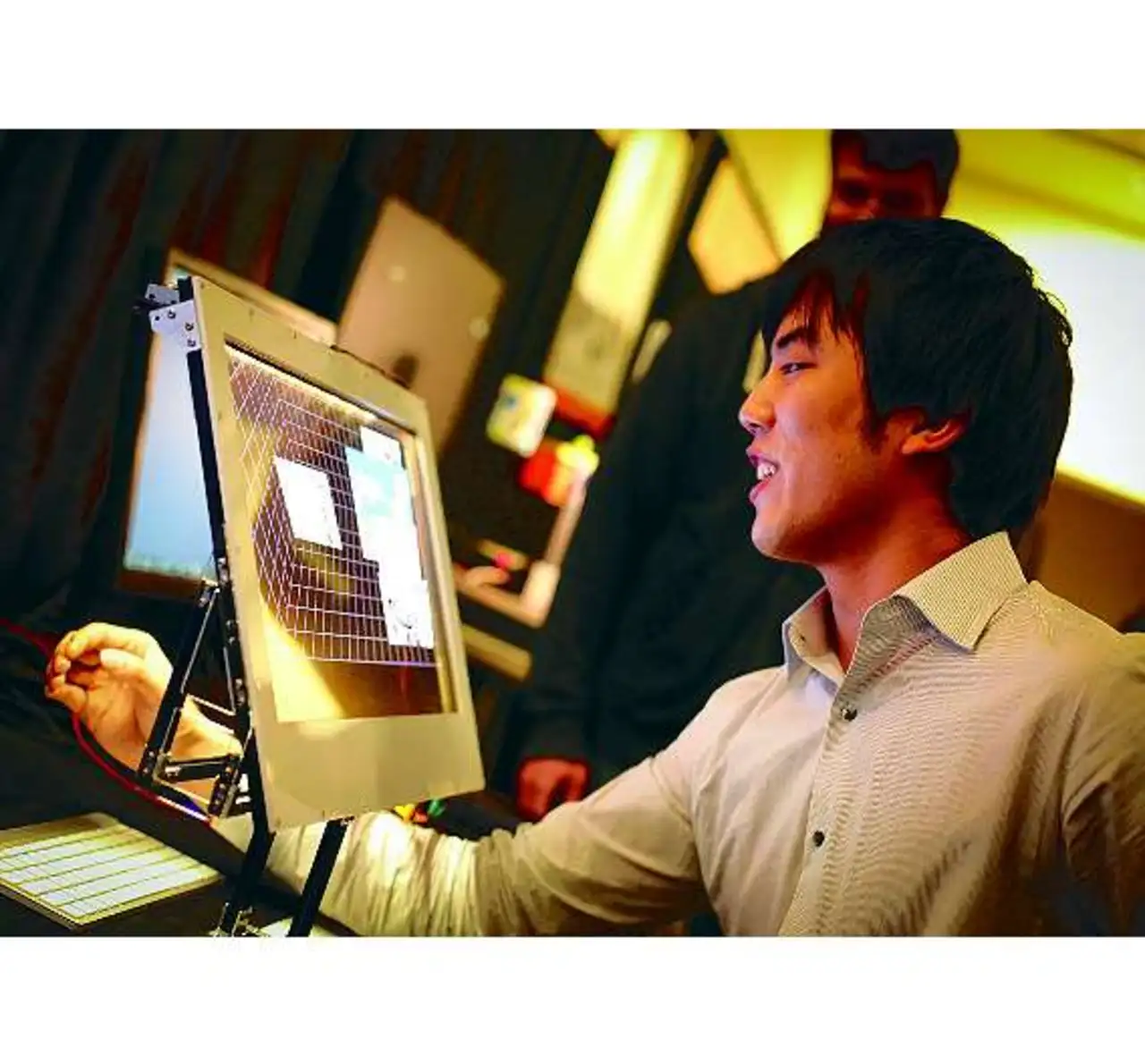

Als Technologiestudie demonstrierte Microsoft Anfang März 2012 einen durchsichtigen Monitor, an dem der Anwender per Tastatur und Handgesten 3D-Objekte steuern kann (Bild 3). Das transparente OLED-Display von Samsung erlaubt es, durch den Schirm hindurch die Tastatur und die Hände zu sehen, sodass sich mit Handbewegungen hinter dem Monitor die am OLED gezeigten 3D-Objekte steuern lassen.

Für die quasi autostereoskopische 3D-Wiedergabe lenkt Microsoft das Licht der beiden Stereobilder gezielt zum rechten und linken Auge des Betrachters und führt sie über die angeschlossene »Kinect«-Kamera passend zur Augenbewegung nach. Durch das Eye-Tracking bleibt die Tiefendarstellung für den Nutzer auch bei kleinen Bewegungen vor dem Schirm erhalten.

Die Displays lassen bis zu 80 Prozent des Lichts durch. Bei durchsichtigen LCDs liegt die Transparenz derzeit bei maximal 40 Prozent. Das kleine Problem: Weil OLEDs Selbstleuchter sind, ist ein schwarzer - nicht leuchtender - Bildpunkt nur in dunkler Umgebung schwarz. Im Hellen scheinen Objekte aus dem Hintergrund durch die dunklen Bildstellen des OLEDs hindurch. Selbst wenn solche Prototypen wie auch die Multimediabrille von Zeiss einen Einsatz in industriellen Anwendungen nahelegen, ist bis dahin noch ein weiter Weg zurückzulegen.

Anders als im heimischen Fernsehzimmer müssen Displays in der Automatisierungstechnik mit harschen Umweltbedingungen zurechtkommen. Starke Temperaturschwankungen senken die Lebensdauer empfindlich, außerdem müssen die Panels vor Wasser und Sauerstoff geschützt werden. Im IP67-Gehäuse relativieren sich jedoch die Vorteile der Selbstleuchter deutlich.