SMD-Ferrite von Würth / Praxisbeispiel

Störfreie Schaltregler für analoge Schaltungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fallbeispiel eines Abwärtswandlers

Zur Spannungsversorgung von analogen Schaltungen wie etwa Class-D-Verstärkern wird ein besonderes Augenmerk auf die Filter für die Ein- und Ausgänge des Schaltreglers und das Layout gelegt. Betrachten wir dies nun am Beispiel eines Abwärtsreglers mit einer Taktfrequenz von 570 kHz. Am Eingang des Schaltreglers soll ein Eingangsfilter eine kapazitive Kopplung in benachbarte Schaltkreise verhindern.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auswahl der Filterbauelemente

Zum Unterdrücken kapazitiver Kopplung in der Zuleitung wird vor dem Schaltreglereingang der SMD-Ferrit WE-CBF 742 792 040 von Würth Elektronik eingesetzt. Er bildet in Kombination mit einem Eingangskondensator einen Tiefpass. Der SMD-Ferrit ermöglicht eine breitbandige Filterung bis in den hohen MHz-Bereich und unterdrückt so die harmonischen Oberwellen der Schaltflanken. Zur Auswahl des SMD-Ferrits wird REDEXPERT, ein kostenloses Online-Design-Programm von Würth Elektronik, verwendet. Über die komfortable Filterung der elektrischen Eigenschaften und Kurven lässt sich der passende CBF leicht finden. Bild 1 zeigt einen Filter, der zur Frequenz der dritten Oberwelle SMD-Ferrite mit einer Impedanz zwischen 10 und 100 Ω listet.

Im oberen Fenster des Tools wird das Ergebnis gezeigt. Es ist der WE-CBF 742 792 040 im Gehäuseformat 0805, weil er über einen geringen Serienwiderstand RDC von nur 150 mΩ verfügt und Nennströme bis 2 A zulässt. Ein geringer RDC ist wichtig, weil er als Vorwiderstand den Wirkungsgrad des Schaltreglers reduziert. Im unteren Fenster werden die Kurven der Impedanz, der Reaktanz und der Resistenz gezeigt. Bei der Auswahl des SMD-Ferrits ist es wichtig, eine hohe Einfügedämpfung über einen weiten Frequenzbereich erreichen zu können.

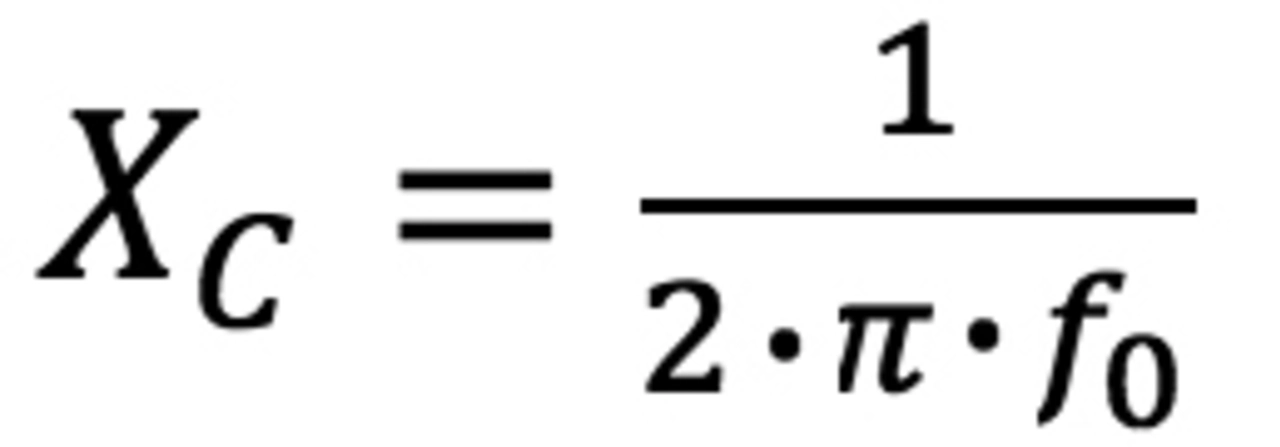

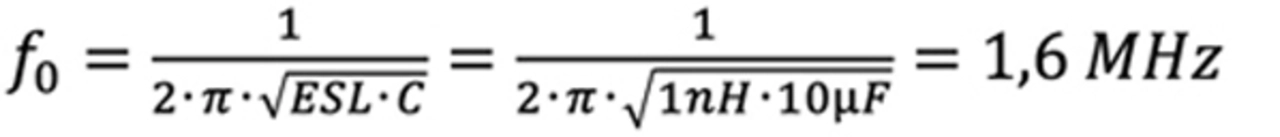

Als Filterkondensator wird ein 10-µF-Keramik-Kondensator eingesetzt, weil Keramikkondensatoren über einen geringen ESR verfügen. Ein geringer ESR ist vorteilhaft, weil der Filterkondensator zur Eigenresonanzfrequenz (SRF) eine hohe Güte „Q“ aufweist. Diese wiederum ist nötig, um eine möglichst geringe Impedanz zu erzeugen, damit die störenden Frequenzanteile niederimpedant nach Masse kurzgeschlossen werden können. Die SRF des Kondensators ist die Frequenz, bei der die Impedanz am niedrigsten ist.

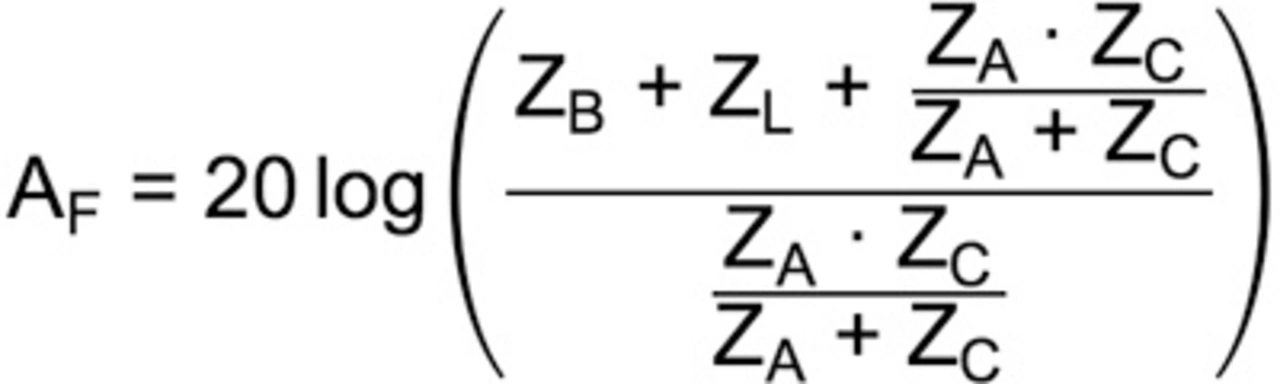

Die SRF lässt sich anhand der Kapazität und dem ESL, hier beispielsweise 1 nH, bestimmen:

Das Auswahlkriterium für den Filterkondensator ist, einen Kapazitätswert mit einer Eigenresonanzfrequenz SRF zu wählen, die nahe, aber oberhalb der Taktfrequenz des Schaltreglers liegt. Der grüne Balken deutet die Taktfrequenz des Schaltreglers an. Weil die erzeugte Störspannung des Schaltreglers bei der Taktfrequenz am größten ist, sollte diese mit möglichst niedrigster Impedanz nach Masse kurzgeschlossen werden. Jedoch sind auch die Harmonischen des Schaltreglers zu betrachten, so dass die SRF leicht oberhalb der Taktfrequenz liegt.

- Störfreie Schaltregler für analoge Schaltungen

- Fallbeispiel eines Abwärtswandlers

- Wirkung des Filters